手捧图书,嘴角上扬,眼神里闪烁着爱意,还有一阵阵的尖叫和欢呼声……作者与读者的对谈,变得更像是演唱会或者综艺节目。上海书展连续两个周末开放日,现场持续大客流,人群中远远望去,最吸引眼球的是一张张面孔精致的海报。

作家变成了人气明星?看书变成了看脸?

女粉丝凌晨四点就起床

近几年的上海书展,每到周末,都会有几场属于“小鲜肉”作家的大型签售会。去年,人气网红作家沈肯尼的签售会创下纪录,《离开我,遇见我》读者见面会耗时整整一天,活动从上午10点一直持续到下午6点。

今天上午,沈肯尼再次来到上海书展,为自己的新书《我听见你的孤独——新月》签售,因为活动时间是9点半到11点半,只有仅仅两个小时,让签售会的入场资格变得更为紧张,书展9点钟开门的时候,现场已经排起了长长的队伍。现场几乎人手一本买好的书籍,甚至还专门制作了横幅、海报,气氛很热烈。

作家沈肯尼

签售会在上海展览中心的友谊会堂二楼,不需要书展门票就能进入,但为了防止现场混乱,沈肯尼的粉丝团自制了入场券,凭入场券有序排队,方能入场。读者当中,有不少是从广州、丹东、西安等外地城市赶来,为了早上能够排上队,有一位读者在微博账号上写道,自己是凌晨4点就已经起床往上海赶。

现场如同明星演唱会

卢思浩、张皓宸的签售会同样如此,人气作家大冰比这些“鲜肉”级别的作家稍大几岁,面孔没那么精致,但也是帅气大叔。17日下午他在上海展览中心3楼举办签售会的时候,现场排队的读者同样是一条长龙,粉丝会搬了数十箱矿泉水到现场,每位排队的粉丝人手一瓶,防止有人中暑晕倒。

在展览中心6号门,记者路过时拍摄照片的几分钟空当,陆续有读者询问这是谁的签售会。保安大叔已经相当熟练,“一看你就不是粉丝,如果是粉丝,会不知道找谁报到?”听到读者说,队伍实在太长了,保安大叔马上回应,“后面还长着呢,你根本看不到头。”

无论是沈肯尼、卢思浩、张皓宸还是大冰,签售会开始后,能够容纳千余人的会场座无虚席,无论作者现场讲解什么,现场如同演唱会一般,欢呼声和尖叫声不断。在得到提问机会后,一位女读者激动得语无伦次,“我真的是太激动,不知道该说些什么。”

长相不输“小鲜肉”

从记者在现场的观察情况来看,这些明星男作家普遍都是花美男,长相绝不输于当红的影视“小鲜肉”。现场粉丝也呈现出近乎疯狂的态势,在大冰的新书《小孩》签售会现场,近8成都是年轻女性读者,还有女读者推着婴儿车去听讲座。

相关海报上面,这些美男作家往往都会加上畅销百万册的标签。为了准备签售会,相关书籍的备货量也是超过寻常,除了粉丝自带的书籍外,现场往往是用卡车将满满的书籍运到现场。

除了美男之外,美女作家的影响力也是不遑多让。16日晚上,90后美女作家王诺诺带着新书《地球无应答》签售,尽管活动场地不算大,但现场的读者也是座无虚席,与在场中学男生的互动很热烈。而且,王诺诺不仅是科幻作家,还是知乎大神、选美佳丽,是名副其实的宅男女神。

人设和交流方式的变化

不过,对于一些中立的读者而言,并不太认同这样的追星方式。在看到长长的粉丝队伍后,有读者坦言,自己从未听说过他们的名字,更不用说作品了。甚至有业内人士评价,年轻的读者群体追捧“偶像派”作家的行为,与为当红偶像、娱乐明星“买单”并没有什么不同,归根到底是一种消费,距离阅读的本质已经十分遥远。

作家独木舟

青年评论家王辉城对80后、90后作家的研究较多,他认为,这是时代进步的趋势之一。“以前,我们喜欢哪个作家,会通过写信的方式与他们互动,并不知道这位作家到底长什么样子,知道了也没有见面的机会。”王辉城说,而现在则不一样,有电视节目、有直播平台,可以近距离与作家互动,颜值高当然会成为一种优势。

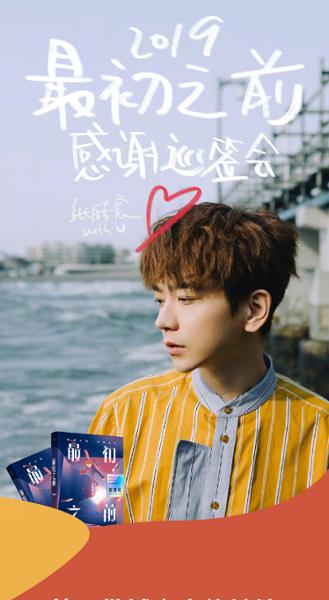

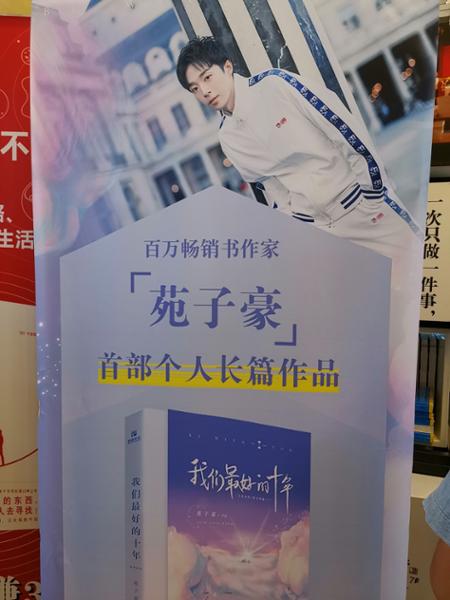

与传统作家通过文学期刊、文学奖项被读者认知不同,甚至与网络写手通过日复一日的海量更新赢得读者不同,“花美男”作家们赢得粉丝的第一步通常是建立个人形象。比如,北大双胞胎高材生苑子文苑子豪兄弟出第一本书之前就上过《鲁豫有约》,这几年更是频繁在各大卫视的真人秀节目中露面,在作家身份之外,苑家兄弟还经营着面膜品牌,代言着服饰品牌。

文字最是动人心

当然,也有业内人士认为,高颜值作家的出现,存有一定的炒作成分。利用新媒体营销手段,作者可以被看见,吸引了读者来消费,粉丝知道作家身高多少,长什么样,性格如何,作家个人形象的包装经营和“颜值”展示,已经超越了作品本身。

青年评论家王辉城承认,现如今手机上阅读平台林立,乃至于泛滥成灾,似乎每一个人,都想从“文学”这里扯下一块肉。微信公众号、百家号、头条号、企鹅号等自媒体兴起之后,写作成为一种标准的生意。在这种情况下,文字即商品,内容即产业。没有敏锐的商业眼光,对文字怀有敬畏的作者,想要获得认可,并不是一件容易之事。

他表示,大冰、张皓宸、陈谌他们的书即使卖得再好,我们亦无法去讨论文本中的文学价值。他们的小说(或者,称之为故事更为合适?),投年轻读者所好。“大理”“民谣歌手”与“流浪”火了,那么就炮制一篇故事吧;睡前小故事,正是姑娘们的心头好,那么就进行流水线生产吧。没有苦痛,没有思考,只有矫饰的情绪与看似“睿智”的金句。

在中国历史上,文采斐然的美男子还是颇有一些的,但都是人因文而盛,没有一个是文因人而火。在笔者看来,作家最成功的时刻,还是用文字征服别人。如果看脸超越看书,当阅读变成了一种消费主义,当与作家交流变成了泛娱乐化,我们还能通过书本留下什么?恐怕远离了阅读的本质,失去了学习的作用和意义,这是值得我们警醒的问题所在。