编书、荐书、售书、设计书……他们忙碌于书展的台前幕后;全国500多家出版社,16万余种精品图书,已出版的图书如何能脱颖而出?

茫茫书海中,究竟哪本值得一读?他们的工作都与书有关,他们忙碌于书展的台前幕后,最令人羡慕的是,他们已沾染上一身书香。也许你与他们并不相识,但他们一定与热爱读书的我们休戚相关,难以分离。

今年书展,劳动报记者走近这群辛劳的工作者,记录下他们的故事——既是解惑,更为致意。

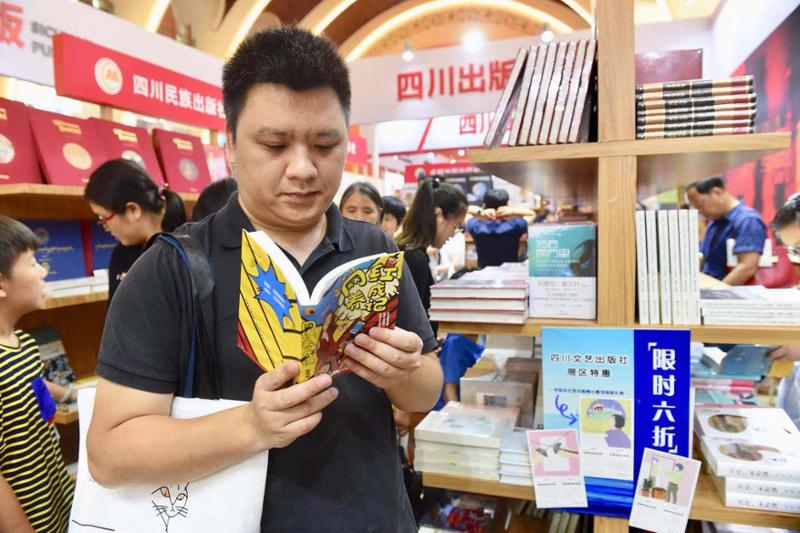

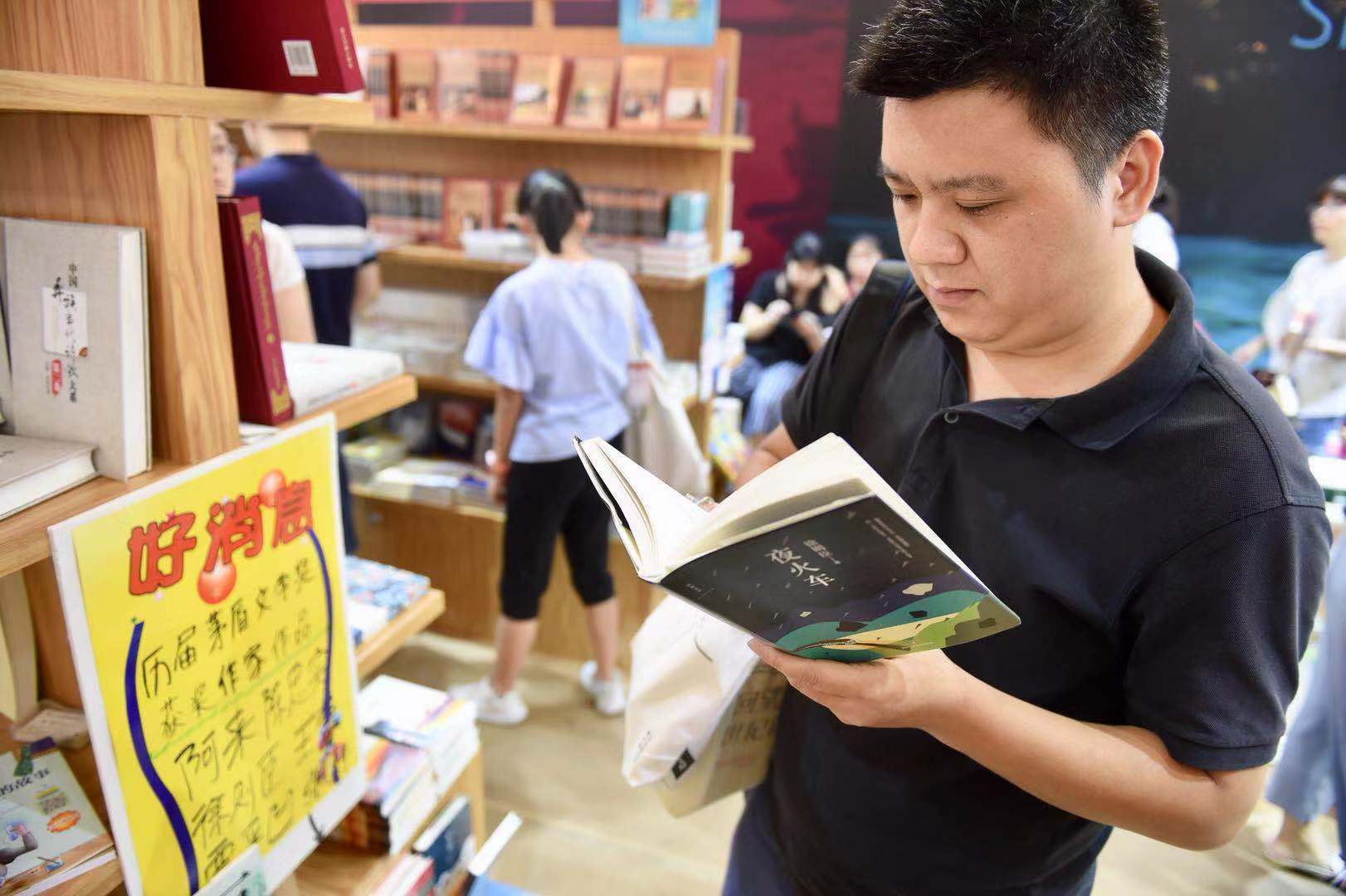

作为一个青年评论家,王辉城就像是一个职业“选书人”,需要在茫茫的书海中大量阅读,从而筛选出更加适合读者的好书。今年的上海书展,王辉城很忙碌,除了忙于各种读书推广活动,自己也在书展的大客流中穿梭,不停地选书、看书、评论书。

王辉城表示,阅读正在碎片化,写作的神圣性逐渐被稀释。还在二十年前,一位才华横溢的年轻人想要自己的作品得到大众的认可,需要经过严格的筛选。编辑的初审、主编的终审,甚至可能是更隐蔽的审核。他需要反复地修改、打磨作品,最终才能被允许在报刊上刊登。这个颇具仪式感的过程,强化了写作的神圣性。

“但现在文字创作很活跃,短短的20年,写作忽而进入了大众时代。随手打开手机一看,各大新闻客户端、微博、豆瓣、知乎、ONE、简书、每天读点故事、迷说等APP或公众号,总是会在第一时间向你推送信息。”王辉城说。

然而,一个毋庸置疑的事实却是,虽然进入了大众写作、大众阅读时代,但真正能写的年轻人毕竟是凤毛麟角。所谓“真正能写”,便是拥有创作完整的、具备文学价值的作品。他们表达属于自己的观点,虚构属于自己的故事,创造属于自己的文本。他们在网络上崭露头角,身影出没于各个写作平台,然后又向传统文学刊物蔓延。

他表示,80后的作家也已经接近40岁,90后、00后的作家能够得到普遍认可的还不是很多,栗鹿、郑然、贾若萱、宋阿曼等作者能如此迅速地转向传统期刊,得益于扎实的叙述与技巧。“希望这些更年轻的作者,也能够脱颖而出,像那些60后、70后的作家一样,留下真正有影响力的作品。”