近四成受访者表示,自己家中约有3-5部淘汰的废旧手机处于闲置状态,而据保守估计,上海累计有约5000万部废旧手机正在“沉睡”,而以至少500万台/年闲置量的速度递增。这些“沉睡”中旧手机不仅是电子垃圾,如若处理不当还容易引发火灾,为安全埋下隐患。

市人大代表在此次两会上提交了一份关于规范废旧手机回收体系的建议,呼吁要重视和解决回收“最后一公里”的问题。

换下来的旧手机去哪里了呢?

网络科技的迅猛发展,使得手机早已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。每年厂商推出的新型机种,也在不推进大众更新换代的速度。市人大代表周丙辉就关注到了手机背后的问题,此前,他曾通过问卷系统展开了一次调查。“我发现,233名受访者里,42.9%的人表示,通常2-3年内更换一部手机。”周丙辉向记者公布了这个数据。

(周丙辉代表关注回收“最后一公里”问题)

那么,每年那么多被换下来的旧手机去哪里了呢?围绕着这个问题,周丙辉查阅了大量资料。他告诉记者,媒体曾报道,国内现在沉积了约10亿部废旧手机,“可是,与之形成鲜明对比的是,废旧手机回收率只有2%左右,高达65.4%的消费者将旧手机闲置在家。”

“上海现在常住人口约2400多万人,保守估计,到目前累计约5000万部废旧手机闲置在家。”周丙辉说,而且以至少500万台/年闲置量的速度递增。他告诉记者,据调查显示,家中有1-2部、3-5部淘汰的废旧手机的人分别占到48.5%、39.5%。

“沉睡”中的旧手机隐患不小

在他看来,这些处于沉睡中的旧手机其实隐患不小。手“机作为电子垃圾的一种,如果处理处置不当,会直接或间接威胁环境和人类的健康。”周丙辉说,废旧手机电池中含有镉、汞、锂、镍、铅等有害金属,一旦放置时间过长或随意抛弃,电池里的化学物质会外泄,重金属还会进入土壤和地下水。就算闲置在家,里面的锂电池也容易引发火灾,存在安全隐患。

可是,显示情况是,大部分人都不愿意将自己的旧手机进行回收。究其原因,主要是担心信息泄露。“现在的智能机早就不是简单的用来打电话的工具了,里面的小程序不仅记录了你和朋友的谈话内容、银行密码,同时也绑定了大量个人信息,私密性极强。”周丙辉说,就算把这些都删了,但还是有可能被有心人通过技术恢复。调查显示,70.4%的人因“担心个人信息泄露”而将废旧手机放着不处理。

此外,由于回收渠道比较单一,也让市民在寻找回收途径时颇费力气。“许多人只知道苹果、华为等主流品牌在门店回收,除此以外社区、街道、便利店还是单位,都没有正规回收点。”周丙辉说,很多人都有这样的感觉,“不知道除了街边摊还能给谁”。

回收价格不高市民觉得懒得弄

另外,由于回收价格普遍较低,也导致使用者不太愿意花费精力去干这件事。“为了一两百,甚至只有几十块钱,还要自己去找回收点,老百姓大多觉得不划算、懒得弄。”周丙辉说。

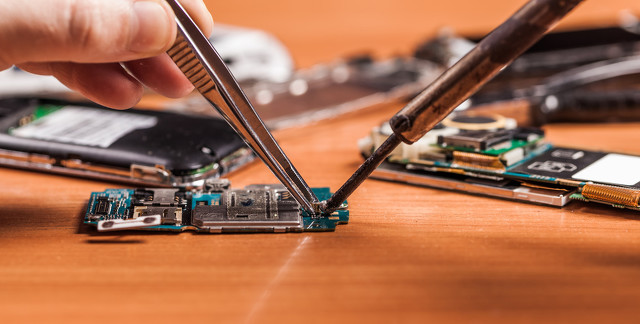

在他看来,其实手机里很多零部件中都蕴含着贵金属,摄像头还能直接拆卸,安装在其他地方进行再利用,手机塑料外壳、显示屏和耳机、充电器也具有回收价值。因此,若处理得当,废旧手机可以“变废为宝”,还是应该用经济杠杆来促进回收。

代表建议:可利用便利店等“广撒网”模式

周丙辉发现,目前,我国缺少针对废旧手机回收处理的配套法律法规。2009年2月,国务院发布《废弃电器电子产品回收处理管理条例》(国务院令第551号)。2015年2月,国家发改委等六部委发布的《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》中包括手机,该规定自2016年3月1日起实施,但细则却迟迟未出台,相关工作停滞不前。

对此,周丙辉建议完善相关法规。上海市相关管理部门可以先行先试,制定废旧手机等废弃电子产品处理的法规或规定,明确废旧手机回收政策和以旧换新政策,为企业提供合理的补贴,将生产企业纳入废手机回收处理体系。同时,加强对下游处理企业的监管,制定再利用规范和要求,驱动“良币”来主导市场。

此外,他建议设置规范有序的回收体系。政府相关部门牵头引导手机生产厂商、销售商、通信运营商等各方,建立规范有序的废旧手机回收处理产业链,并监督指导建立合理的废旧手机回收价格机制,鼓励手机厂商通过以旧换新、有偿回收等方式,在营业厅、手机卖场、便利店等场所回收废弃手机,方便老百姓自行前往回收。

“可以多推广‘厂家补差价以旧换新’,或者‘专业团队上门回收’,以及‘交到政府指定地点’。”周丙辉说,“例如,便利店等连锁店铺较多的地方,都是可以考虑的,尝试广撒网模式。”

同时,逐步建立生产者责任延伸制度,按照“谁制造谁回收,谁生产谁处理,谁污染谁付费”的原则,推动手机生产、流通企业发挥积极作用,解决手机回收“最后一公里”的问题。

针对使用者比较关注的用户隐私和个人信息保护方面,周丙辉建议借鉴国外经验,手机回收企业通过使用软件、终推动端钻孔等多种方式清除个人信息,且整个处理过程在专门设施中进行,彻底清除私人信息,让消费者放心,上门回收可当场立即清除以解用户之忧。