“住宿条件脏乱差、生活老师是兼职的大学生”“去了呼伦贝尔研学,草原游变医院游”……近日,多位市民向劳动报夏令热线反映了自己研学游的糟心经历。

每年暑假,主题五花八门的研学游都吸引了很多家庭,但“研学游”也成了投诉重灾区。游而不学、研学机构鱼龙混杂、从业人员素质良莠不齐……这些问题越来越突出,到底该如何监管?

宣传与实际就像“买家秀”和“卖家秀”

市民罗女士告诉记者,暑期伊始,她为11岁的孩子报名了“航起点”主办的7日航空航天独立营。宣传视频中,研学营的举办地为上海某国际学校内,校区宿舍环境优美。但事实上,活动举办地是某个信息技术学校。一直到开营当天下午,她问起主办方孩子是否已入住,竟然得到的答复是:宿舍正在协调中。

“在家长的百般催促下,主办方发来了孩子们的宿舍视频。我们看到,这些宿舍墙面斑驳、光线昏暗,地板上都是污渍,就像是‘买家秀’和‘卖家秀’之间的天壤之别。”罗女士说,有的家长第二天就把孩子接了回来,而据孩子的反馈,宿舍卫生也十分堪忧,不仅有霉味,还有蟑螂。

实际住宿环境。受访者供图

宣传视频中的住宿环境。受访者供图

如果说,生活条件糟糕只是“硬件上”的降级,更令家长们感到气愤的是,整个研学营的安排混乱不堪,毫无章法。“合同中说有拍摄团队,实际照片都是生活老师拍的,而生活老师是由一名从江西赶来的大学生兼任。即便是这样,生活老师还换过人,可见团队非常不稳定。”罗女士说。

行程像在“开盲盒”

在课程内容方面,据罗女士出示的行程安排,七天时间里涉及二十余项活动,包括“走进航空中心”、“参观火箭梦工厂”、“亲手做一枚空间站模型”等颇具吸引力的内容。但是,有细心的家长根据老师图文反馈一一比对,发现孩子真正参与的活动不过十余项。

“每天的活动就像‘开盲盒’,基本和日程是对不上的。面对家长的质疑,主办方就说是出于天气的影响,出于场地的考虑……”罗女士说,由于担心,她在第五天时把孩子接回了家。但十几天过去了,孩子竟然还在做关于研学营的噩梦,她感到后悔莫及。

草原游成医院游

市民张女士也经历了研学游的一地鸡毛。她告诉记者,今年7月,她通过麦淘亲子报名了一条7天6晚呼伦贝尔的研学游线路,一大一小售价逾17000元。不料,行程第四天晚上,团友们一半以上的人出现了上吐下泻,她也因症状严重被120送进了医院。

“大家中午是一起吃的肉串、列巴;晚上是分开就餐的,所以我们推断是午餐惹的祸。”当天夜里,她一边在医院输液治疗,一边担心着7岁的孩子;后来两天的行程中,张女士也因虚弱难以支撑,只能坐在车里或景点门口休息,游玩的兴致受到了影响。

“这是我第一次参与研学游,原本以为较高的价格意味着较好的品质,但实际体验差强人意。”张女士说,有一段漂流的行程,船上竟然没有配备安全员,完全靠团友用浆支撑;途中,大巴的空调也曾发生过故障。

“交流中,有团友告诉我,他们之前去的研学线路感觉很好,可见研学游市场参差不齐,但消费者并没有那么多试错的机会,遇到了只会感到糟心。”她说。

投诉屡见不鲜,消费者维权很难

更无奈的是,研学、夏令营引起的消费纠纷屡见不鲜,而消费者却往往会遭遇维权困难的窘境。

“来回拉扯了几天,最终赔了我最后两天没有参与的费用,但关于行程货不对板一直没有给出说法。”罗女士说。而张女士表示,自己还在就赔偿金额和麦淘在协商中。记者也尝试联系“航起点”和“麦淘”客服,但截至发稿时,前者仅表示上海营已结营,后者始终未作出任何回应。

这些商家的“底气”到底从何而来?记者调查发现,监管缺位是一个原因。

教育部门表示,研学投诉纠纷应联系市场监管局;市场监管局工作人员表示,以校外培训机构形式组织的学科类培训夏令营须取得教育行政部门的相关许可,而研学不在他们的管辖范围内。市文旅局质量监督管理所工作人员表示,他们以调解、协商为主,并没有执法权。

“缺少监管部门,商家就变得有恃无恐。作为消费者,哪怕我不愿意接受商家的方案,我也无路可走。”罗女士说,她曾想为自己讨要个说法,但辗转多个部门,最终得到的建议是“起诉商家”,考虑到维权成本过高,她只好作罢。

业内人士:呼吁明确监管主体

“消费者投诉无门,究其根源,还是由于营地教育市场缺乏清晰的行业标准和明确的监管机构。”上海市人大代表朱柯丁指出,一些既非旅行社,亦非教育机构的“山寨组织”或个人急欲从市场中谋利。鱼龙混杂的市场局面,带来的是更多管理难题和安全隐患。为此,他呼吁出台上海市营地教育市场相关规范文件,明确监管主体。同时,加强上海市营地教育市场治理,强化执法机制。

上海对外经贸大学旅游专业副教授高静指出,全国有超过5000家“研学”“夏令营”相关企业,但缺乏相关的资质审核;并且,研学的主要参与人群是未成年人,理应得到更多的保障,可是,现在市场上的研学线路甚至都无法确保有教育专业人士的参与。

“我们国家现在有研学导师这一职业,上海也有研学导师的相关培训。研学导师对教育规律、青少年身心特征都有一定的了解,他们在研学游的各种要素中发挥着重要的作用。我建议我们国家可以出台硬性的规定,要求每个研学团队都必须配备研学导师。”高静表示。

她还呼吁,对研学机构的办学资质、配备人员等进行审核,对线路、价格的设定采取限制措施。“比如说,可以效仿疗休养,对研学团队入住的酒店数量设置上限,这样可以避免走马观花。在线路和定价上,政府有关部门也可以进行引导,限价。”高静认为,“研学游”要走出当前乱象,应在市场主体资质、课程设计、价格制定等各个环节加快制定行业标准,让研学游真正成为孩子们课内学习的有益补充。

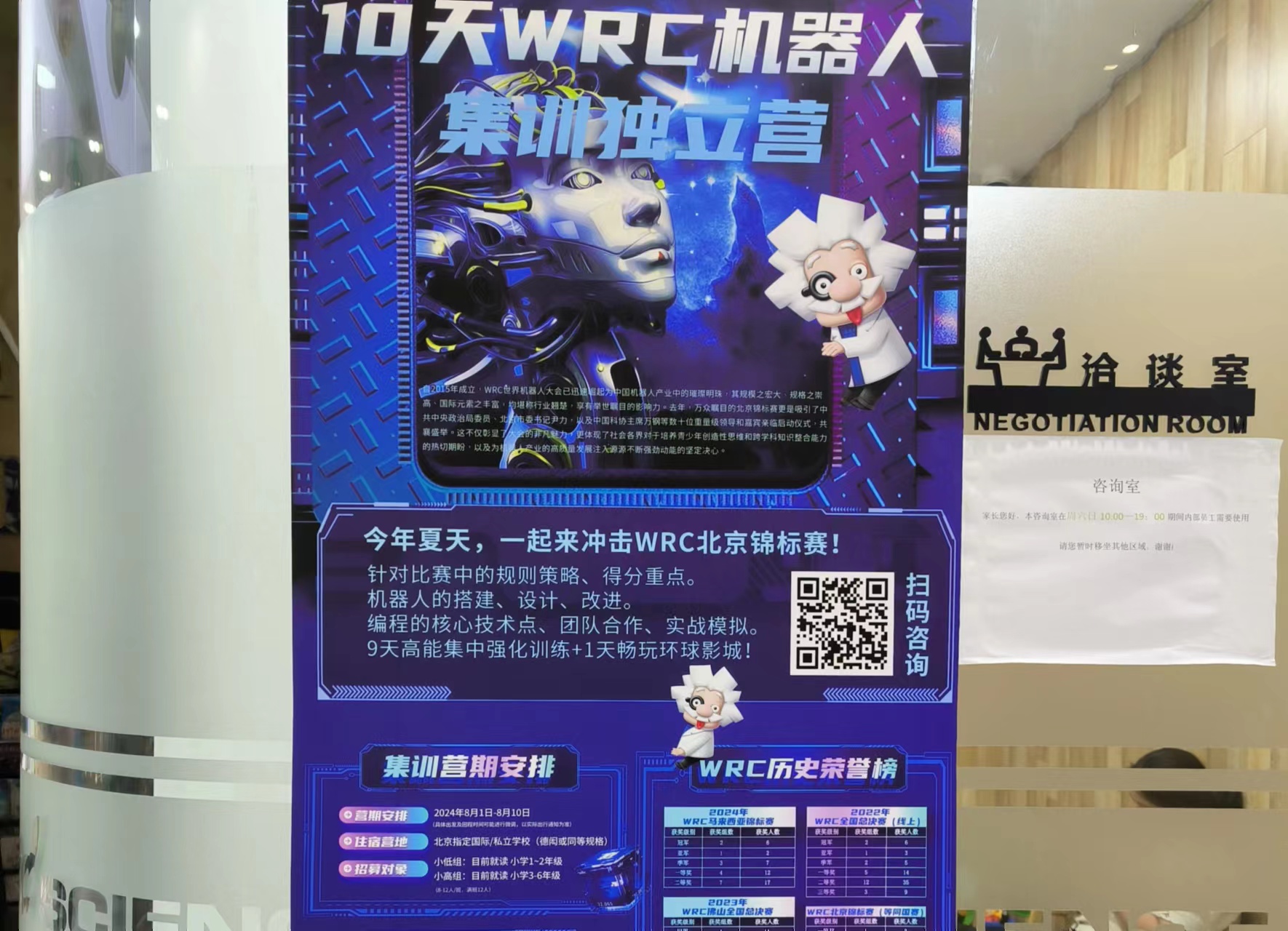

头图为商场里随处可见的研学营、夏令营招生广告。劳动报记者叶佳琦 摄影