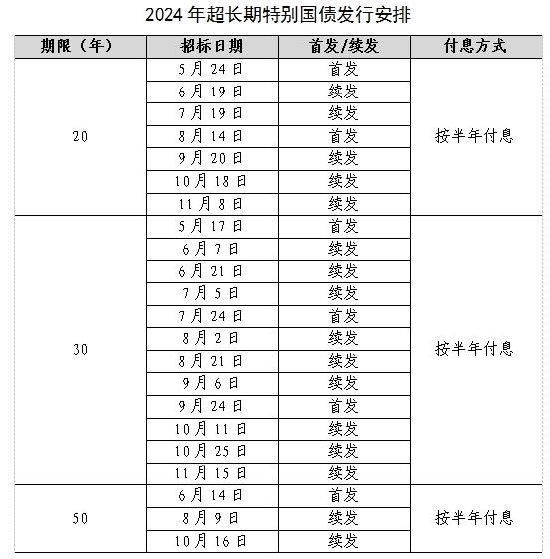

5月13日,财政部公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排的通知。其中,超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年,分别将于5月24日、5月17日、6月14日首发。

具备风险低、流通性强等优点

“特别国债”通常有两层含义:一是指资金投向为特定目标发行的、具有明确用途的国债。从历史经验看,特别国债大多是在宏观环境发生重大变化,经济遭受重大冲击,或是面临巨大风险时发行的,专项用于国家重大战略和重点领域建设,或应对重大疫情和自然灾害等公共危机。

二是指它不同于普通国债,通常不计入财政赤字,其收支列入中央政府性基金预算,发行的审批机制及流程也较为灵活,一般只需国务院提请人大常委会审议,并由财政部执行。

超长期特别国债以国家信用作担保,具备风险低、流通性强,免征利息所得税等优点,加之收益相对于中短期国债更高,更受市场关注。

2024年政府工作报告提出,从今年开始,我国将连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。

此前,中共中央政治局召开会议指出,要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。其中,明确“要及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债发行使用进度”。在业界看来,这释放出加快发行使用好政府债券,保持稳增长支出强度的信号。

稳增长、拉投资、服务国家长期战略意义凸显

历史上,我国历史上共发行过4次特别国债,分别为1998、2007、2017和2020年,背景相似点是经济下行与经济转型压力并存。

从历次特别国债的发行期限来看,短的只有3年,5~10年左右的相对集中一些,最长的是30年。严格地讲,只有1998年发行的30年特别国债和2007年发行的15年特别国债可归入超长期特别国债,而这两次发行也都符合“国家重大战略实施”的用途。

本次“超长期特别国债“的发行,一方面面临房地产市场疲软、居民消费相对低迷;一方面人口结构变化,过去十几年”地产+基建“的增长模式难以为继。通过发行特别国债稳增长、拉投资、服务国家长期战略意义凸显。

总结来说,此次“超长期特别国债“特点有三:

(1)投向。特别国债投向聚焦“国家重大战略实施和重点领域安全能力建设“,包括支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。基建领域潜在建设需求巨大,投入周期长,亟需加大逆周期支持力度。

(2)期限。按照市场划分,“超长期”指的期限一般在10年以上,即30年和50年。这意味着可以减缓中短期偿债压力,为基建投资释放更多的财政空间。同时,超长期特别国债的发行有利于债务结构的优化,匹配基建项目较长的投资回报周期,提升资金使用效率。

(3)持续时间。过往特别国债往往是应对冲击推出的临时性政策,本次特别国债强调要“连续几年发行”。我国经济转型升级难以一蹴而就,亟需财政政策的持续发力,对经济进行逆周期调节。连续发行的用词体现了扩张性财政政策对基建行业中长期的支持,可见基建板块估值修复空间较为广阔。

那么,老百姓能购买超长期特别国债吗?这要看发行方式,如果是面向公众公开发行,就可以购买;如果是定向发行,就不能购买了。后续工作还在安排中。

头图来源:图虫