全新设计,匠心打造,上海工匠馆已经正式对外开放参观。1750平方米的展馆,讲述了海派工匠的发展历史,展现了百余年来海派工匠的智慧与精湛技艺。超过百件的实物展示,几乎涵盖了上海各个行业,从重工业、轻工业到市民的衣食住行的经典品牌,每一件展品都极具代表性。而关于这些展品是怎样被搜罗到展馆之中,这背后隐藏着许多不为人知的故事。记者独家探访上海工匠馆的相关负责人,关于建馆时的那一个个无眠之夜,关于一件件展品顺利抵达展馆的那份喜悦,通过他们的讲述一一展现在记者的眼前。

1515梭织布机

重回上海成重要展品

在上海工匠馆中,有这么一台大型工业设备颇有故事可说。在上海工匠馆筹备初期,主办方就设想,是否能在馆中放一些较为大型、能够反映时代变迁的工业设备。在经过反复讨论和商议后,上海市职工技协联系到了上海纺织工会,希望能够寻找到当时运用非常广泛,质量极佳,在业内颇有名气的1515梭织布机。

技协的相关负责人在接受采访时表示,由于年代久远,上海纺织工会联系了多个厂家,均表示并无存货。

几经辗转和打听,他们才获知,远在南通的一家纺织厂还留存有一台1515梭织布机,而且目前还能够正常运转。据悉,这台机器正是在上海生产的,然后运往南通,在完成其数十年的工作使命后,上海工匠馆的建立又让这台机器得以重回上海,承担起新的使命。这段神奇的漂流,也让这台长达3.8米的梭织布机成为馆内最重要的展品之一。

需要拆卸才能入馆

各方通力协作解决难题

记者从技协相关负责人处了解到,9月15日晚,由交运大件公司运输的这台重达1.4吨的1515梭织布机终于从南通运抵上海。由于时间紧,场地内的条件又有限,为了确保织布机能安全安放在指定展位,技术人员们精细计算、精准操作、精确定位,与现场工作人员们齐心协力,稳稳地将这台有着历史沉淀的、珍贵的梭织布机布展到位。

1515梭织布机分量重、体积大,需用货车从南通运到上海,并在市中心工人文化宫搬运进馆,受交通限行的制约,只能选择在晚上作业。为确保进展顺利,托运织布机一方负责人与交运大件公司的技术人员保持联系,随时依据实际情况调整方案。运输部经理朱卫国在搬运当天上午还实地到文化宫勘察、丈量尺寸,记录下需要准备的硬件设备。

记者了解到,这台机器的实际宽度大于展厅的大门,需要先进行拆卸,才能进门,但如果全部拆掉重装,按照目前的人力和技术配备,需要一周的时间。所以,多方商量后,决定拆除部分零件,并把大门可以拆掉的部分也拆除,留出足够的空间,从而让织布机顺利入馆。

来自南通的两位老纺织工人也帮上了大忙,他们在当晚跟随机器一起到来,现场进场拆卸。随后,他们几乎通宵工作,再把拆卸下来的零件重新装回。

同时,大件公司的技术人员也非常辛苦。在当天晚上9:30零件拆除后,搬运工作正式启动,技术人员稳准地吊起织布机、快速地装上滑轮、小心翼翼地推动前行、慢慢地移动转弯,在大家齐心协力的配合下,1515梭织布机终于落定展位。

据悉,上海工匠馆内的其他几件大型物品,如来自鲁中的矿石等,都是由交运大件公司承运,而这些物品的搬运难度同样不小,其中克服的各类技术难点也让技协的现场负责人啧啧称赞。

众筹办馆参与建设

多角度展现工匠故事

值得关注的是,按照“以物见技、以技见人、以人见精神”的展示原则,上海工匠馆以“时代、人物、技艺、成果”为展示要素,以实物、模型、多媒体、互动等展示方式,展示了纺织机、工具磨床、玉兔二号、北横通道盾构、981钻井平台、万吨水压机等150余件实物或模型,讲述了包起帆、李斌、徐小平、王军、胡双钱、王曙群等100余位上海工匠的故事。馆内还采用了较多互联网信息技术及互动装置等,如“上海工匠铸就城市荣光”查询屏、“魔镜墙”趣味问答、5G体验等互动设施10余项。

上海工匠馆的建设还引入了众筹办馆理念,本市各级工会积极响应,献计献策、收集展品、捐献实物、订制模型。不少上海工匠都积极投身工匠馆的建设中,例如,已故的上海市总工会兼职副主席、上海电气液压气动有限公司液压泵厂数控工段长、上海工匠李斌生前把亲手做的“指环王”零件交给工匠馆筹建组;上海浦宇铜艺装饰制品有限公司技术总监、设计总监、上海工匠李西岳不仅捐献了沧州铁狮,还亲自设计、制作工匠馆牌匾和铜章墙,为观者展示了与众不同的铜艺制作风采和艺术效果。此外,上海工匠馆在整个建设过程中,还得到了上海中国航海博物馆、上海科技馆、上海自然博物馆(上海科技馆自然分馆)、上海纺织博物馆、上海院士风采馆、上海地铁博物馆、上海铁路博物馆、上海城市规划展示馆等场馆的大力支持。

链接

部分重要展品速览

华生电风扇

在新中国成立以前,上海便创造了纺织、机器制造、面粉等行业的繁荣鼎盛,在上海工匠馆,复原了华生“老厂长”杨济川工作场景。当时杨济川为了与美国产品较量,把华生电风扇放在繁华的南京路商店的玻璃橱窗里连续转了一年多,天天更换绑在风罩上随风飞舞的彩色纸带,纸带上注明已日夜运转的天数。此举当时轰动整个上海滩,成为国人茶余饭后的热门话题。1931年5月邹韬奋先生以“落霞”为笔名,撰写了一篇题为《创制中国电风扇的杨济川君》的文章,在《生活》周刊连载三期,表彰杨济川自励奋发的事迹。上海工匠馆内贴有此文。

万吨水压机模型

说到万吨水压机的由来,离不开“一封来信”——1958年5月,中共八届二中全会在北京举行。煤炭工业部副部长沈鸿写信给毛泽东主席,建议在上海制造一台万吨水压机。毛泽东非常赞同,将此信印发会议代表。毛泽东还问上海市委负责人:上海能不能干?愿不愿干?上海市委负责人认为可以干。于是中央决定由上海制造万吨水压机,并确定沈鸿负责这项工程。

万吨水压机从无到有历经艰辛,具有设计难、计算难、施工难的特点。在设计制造万吨水压机的过程中,沈鸿、林宗棠、唐应斌等上海工匠闯过“金、木、水、火、电”五大关,1962年6月,我国第一台23.65米,相当于7层楼高的12000吨锻压水压机终于试制成功,它标志着我国重型机器制造水平迈上新台阶。

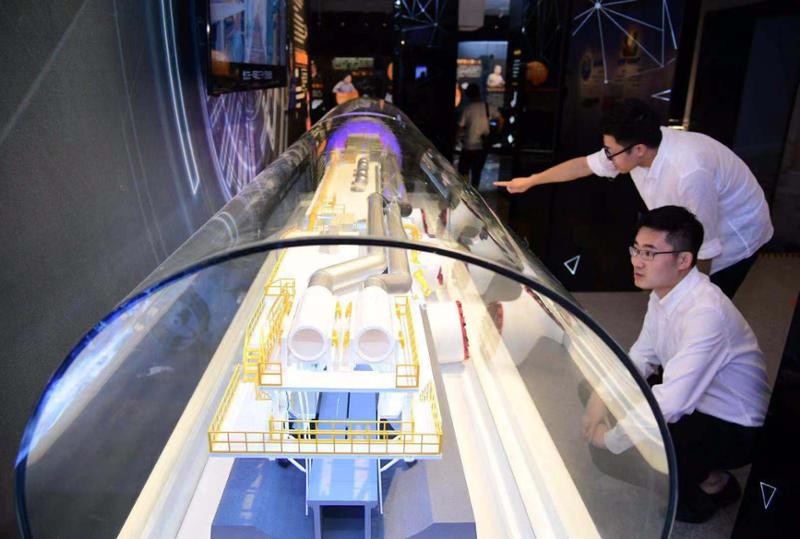

盾构机模型

说到2019年上海的超级工程,北横通道绝对是其中一大亮点。北横通道“S弯”技术可谓是“国内首次,世界少有”,尤其是东段,直线部分仅占15%,最小转弯半径仅500米,且转弯半径500米的区段长度占到34%。对直径相当于五层楼高的15.56米超大盾构而言,相当于在上海地下做“漂移”运动。

在上海开挖隧道的超级工程背后,离不开建设一线的上海工匠辛勤付出,“隧道安全之门”创造者张亮参与了上海已投入运营全部轨道交通的建设。他设计的“手动应急闸门”已成为盾构施工的强制性标准,被业界誉为“隧道安全之门”。

拥有“盾构陆”美誉的陆凯忠守护了上百台盾构机。通过以他为代表的技术工人们的努力,基础集团做到了盾构完全自主保养,从10年前只能3台盾构同时施工,飞跃到可以16台甚至20台盾构同时施工,为50多米长的盾构设备在地下深处潜行游弋提供保障。

钕玻璃

陈勤泉、毛伊荣攻克神光主机“心脏”部位——钕玻璃。说到神光主机,其理论雏形,最早来源于爱因斯坦的受激辐射原理,这是由我国著名科学家、曾任中国科学院近代物理研究所副所长的王淦昌在上世纪60年代,与国外科学家同期独立提出的。王淦昌是工匠杨斯胜建造的浦东中学的知名校友之一。一个世纪前工匠埋下的种子,现在已成为参天大树,荫泽后人。