“人是铁,饭是钢。”每当饭点,“吃什么”是每个人都要面对的“终极问题”。三餐能否吃饱吃好,对于上班族而言,不仅关乎健康,更是衡量工作与生活幸福感的一项重要指标。上海的上班族们“干饭”满意吗?他们如何安排自己的就餐预算?本报联合市总工会官方微信号“申工社”开展问卷调查,并走访相关企业、职工、食堂等发现,追求“质价比”正成为当下职工、特别是年轻一代职工的消费主流,务实与精打细算的消费习惯甚至影响着餐饮行业。

既要实惠也要高品质

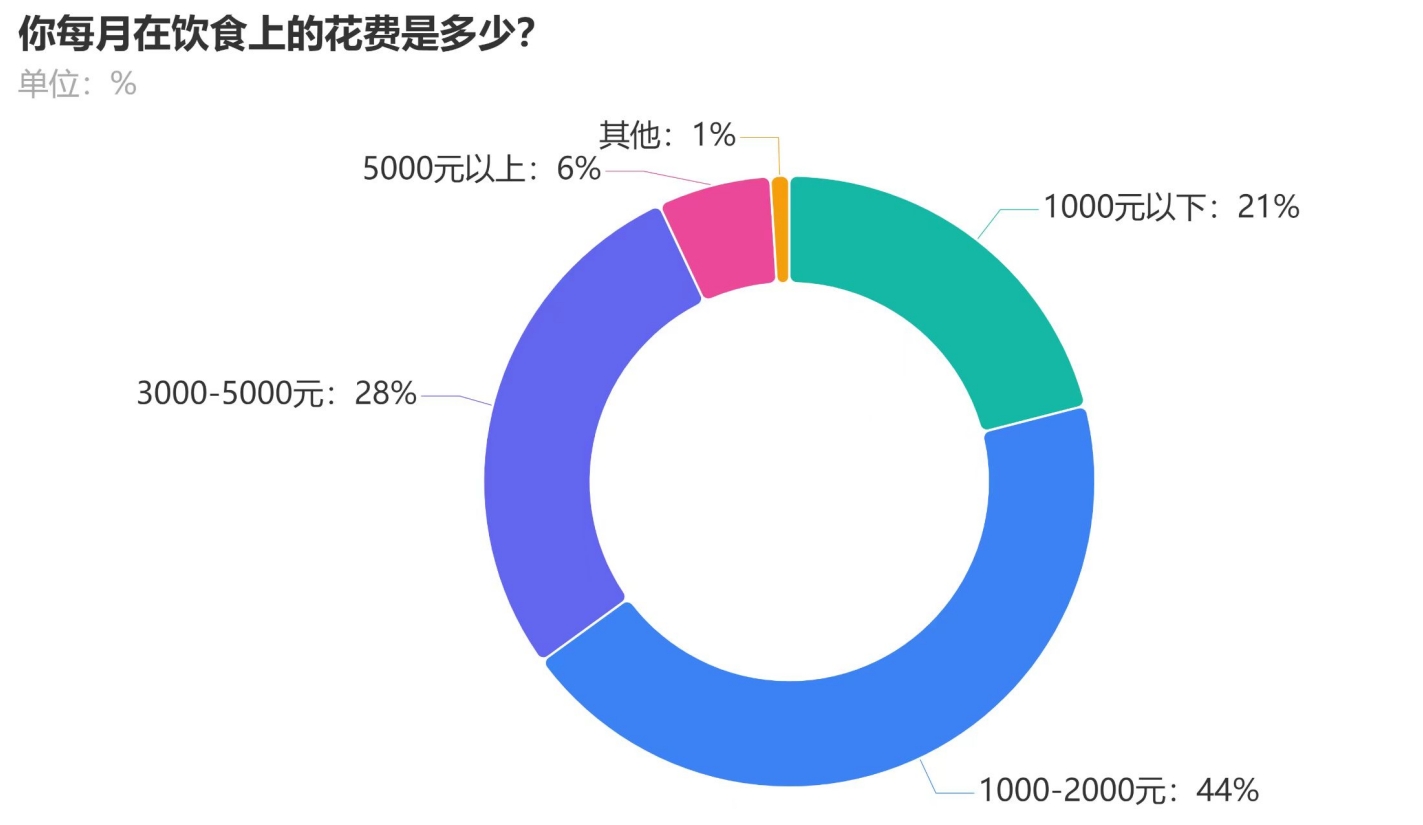

65%受访者月餐费2000元内

数据显示,在4155位参与本次调查的受访者中,65%的受访者每月在就餐方面的花费在2000元以内;28%的受访者每月的就餐花费在3000~5000元区间。

每月2000元以内,如何吃饱又吃好?在国企工作的张先生给出自己的一日三餐规划,“早餐一般在10元以内,午餐在公司食堂或小餐馆花费30~40元,晚餐回家烧饭,碰到加班就叫外卖。”偶尔周末和朋友聚餐,人均消费也控制在100元以内,就基本能控制在2000元/月。

对于什么算“好好吃饭”,不同人有不同的回答。“一天里最讲究的,应该是午餐。”互联网企业员工程女士说,她希望一周内工作餐不重样,“几乎每天会花点时间和同事一起走出公司‘觅食’,很多商家都会推出午市套餐,人均40元左右就能吃得很好了。”这样算来,每天“下馆子”的经济压力不算太大。

程女士的心态代表了部分上班族——吃饭不仅仅是简单的“填饱肚子”,既要实惠,也要高品质,还要满足情绪价值的“质价比”消费,也正在影响着餐饮行业。比如,采访中,不少单身职工提及近年来在国内兴起的“一人食”餐饮,主打“一个人也要好好吃饭”的单身食谱更是大受欢迎。

不想被外卖“收割”

20%受访者选择“带饭上班”

调查显示,在工作日午餐的解决方式上,“单位食堂”是超半数受访者的首选;“外卖”和“外出就餐”占比同为11%。值得关注的是,自带饭菜的职场人比例正在升高,20%的受访者表示会“自己带饭”。

不少自己带饭的职工谈到,带饭能带来“生活掌控感”。在他们看来,从长期点外卖到自己带饭,工作状态和身体健康发生着变化。他们中有人每天花20分钟制作简餐,也有人会花1小时让自己的午餐变花样,从吃饱到吃好,到吃得健康,背后是整个生活方式的变化——更了解自己吃的是什么,了解身体需要什么营养,生活变得越来越自律。

作为一个日益增长的新群体,“带饭践行者”们的故事丰富多彩。科技企业员工小朱告诉记者,自从开始自己带饭之后,每个月可以省下上千元。“一开始带饭是想要减肥,自己做的饭比较健康,很快就瘦了五六斤。我渐渐发现,带饭带来的好处是多方面的,比如,以前工作午餐花费常在50元以上。自己带饭后这些钱都省下来了,去了好多地方旅游。”

记者在采访中发现,不同年龄的职工在午餐方式上仍存在着较大差异。相比较而言,“60后”“70后”偏爱食堂,年轻人更钟爱外卖和外出就餐等多元午餐方式。而无论是否青睐于每天吃食堂,一家自带食堂的公司总是能让职工感到幸福。

咖啡社交很火热

中低价咖啡更受职工青睐

如今,饮品在职场社交中扮演着越来越重要的角色。调查显示,近六成的受访者有消费饮品的习惯。其中,38%受访者表示月消费200元以下;17%受访者表示月消费200~500元。

例如,在广告公司工作的晴晴说,团队经常会在下午集体点咖啡,一方面是为了提神醒脑、提高工作效率,另一方面也是一种团队互动和交流的方式,大家在等待咖啡送达的过程中会聊聊工作进展,分享创意想法,增进彼此之间的感情。很多饮品店还推出了针对企业的团购套餐和定制服务,进一步满足了职场饮品消费的需求。

值得关注的是,职工在咖啡等饮品上的消费日趋理性。几年前,动辄30~40元一杯的咖啡,还被视作“有品位”的象征;而如今,更多平价咖啡来袭,高端市场明显受到冲击。在不少受访职工看来,购买便宜的咖啡并不是“消费降级”,而是不愿意为高溢价的咖啡买单。

采访过程中,不少职场人表示最常消费的咖啡品牌是新兴的连锁品牌,均价在20元左右一杯。“不是买不起30元一杯的咖啡,只是觉得没必要,性价比不高。”另据相关调研报告,在价格段偏好方面,有约80%的消费者趋向于选择单杯价格段在10~20元的现制饮品,而通常购买单杯新品价格在25元以上的消费者仅有4%。

纾解“就餐难”

工会花样“食”事很贴心

长期以来,白领上班族“就餐难”“就餐贵”的现象,一直是不少大中城市民生领域里的“老大难”问题。调查数据显示,61%的受访者认为日常餐饮花费仍然较高。在企业的餐贴补助上,55%受访者表示“有”,42%则选择了“无”。而为了让职工吃到一份实惠可口的工作餐,各方也纷纷打开思路,寻求更优的解决方案。

这两年,社区食堂在聚焦养老服务“一餐饭”的同时,也俘获了更多年轻人的芳心,“80后”“90后”甚至“00后”正成为社区食堂的常客。在对不同社区食堂的走访中,记者发现,到了饭点,总能见到不少年轻职工的身影。在他们看来,社区食堂的饭菜干净卫生,营养搭配也比较丰富,是省心、省力、省钱、省事的生活方式。

各级工会也在纾解“就餐难”上积极出谋划策。在浦东新区潍坊新村街道,“饭小二”联盟牵线100多家品牌餐饮龙头企业和70余栋商务楼宇中企业对接,解决楼宇企业职工就餐难、就餐贵、排队慢等问题。闵行区光华街区工会联合会将职工午餐补贴纳入集体合同。静安区的沪西德必易园引入“无人智慧食堂”系统,让职工就餐更加方便快捷。普陀区万有引力新业态新就业群体党群服务中心的“小哥食堂”,推出了面向新就业群体“10元吃到饱”套餐等。这些集思广益、群策群力的探索和求解,积极缓解了上班族的就餐问题,也营造了更加人性化的劳动就业环境。