上海,是刘晓革命生涯的起点,是他曾经领导地下党战斗的地方,更是他工作、生活过的家园。刘晓一生颇富传奇色彩,先后参加了上海工人三次武装起义、二万五千里长征。1937年,党中央派刘晓赴上海恢复和重建地下情报组织。十二年中,他依靠工人阶级、青年学生和革命知识分子,努力扩大进步力量、争取中间力量,把社会各阶层人士团结在党的周围,结成广泛的爱国民主统一战线。上海解放后,刘晓任中共上海市委第二书记兼组织部长。上世纪五十年代中期开始,刘晓从事外交工作,历任驻苏联大使、外交部常务副部长、驻阿尔巴尼亚大使等。

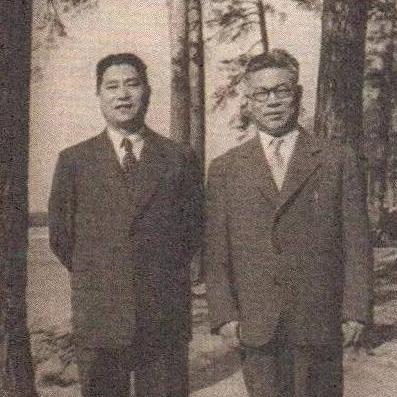

刘晓(左)和刘长胜

“革命青年,团结起来,追求革命曙光……”这首慷慨激昂的歌曲是奉贤区曙光中学的校歌。93年前,在这歌声飘响的地方,刘晓根据上级“保存革命力量,发展奉贤地区斗争”的指示,与李主一等人在奉城潘公祠内创办了私立曙光初级中学。成立了奉贤第一个党支部,革命的星星之火,就此燃起。日前,记者沿着刘晓当年在上海留下的珍贵足迹,从奉贤区奉城镇出发,开始了一次红色印迹寻访。

奉贤区奉城镇:寻访历史的守护人

当记者与奉城镇总工会专职副主席王勤红来到坐落在奉城东北隅的中共奉贤县委旧址时,已年逾古稀的旧址管理员杨瑛琦早已在门口等候。“1927年8月,共产党员李主一、刘晓等在这里创建曙光中学,以教员身份为掩护,成立党支部,开展革命活动……”杨瑛琦一路小跑到展厅开门、开灯,讲解却一刻也没有停下。

杨瑛琦告诉记者,她退休前是奉城第一居委会妇女干部,2013年,有关部门想物色一名住在旧址附近、对那段历史又比较了解的人作为旧址管理员,便找到杨瑛琦咨询意愿。“当时领导问我愿不愿意,我立刻就答应下来,爱国主义教育不能耽误的!”从那时起,杨瑛琦一人身兼多职,除了讲解,还一并承包了打扫卫生、浇花等事务。“后院有一棵1927年种植的罗汉松,我来的时候已是病恹恹的样子,我就自己掏钱买了肥料和桐油,还给老泥换了土,这棵罗汉松是历史的见证,如果就这样枯死太可惜了。”

中共奉贤县委旧址是2001年由原“潘公祠”修缮而成,经年累月的风吹雨打,让其早已归于“迟暮”。虽经历多次修缮,但古色古香中,更多透着的是破旧与衰败。记者在现场看到,许多展台已经破损,立柱油漆也正大片剥落。据杨瑛琦回忆,最难熬的日子还是台风天。“一到台风天我就要提心吊胆,老建筑排水不畅又漏风漏雨,有时候甚至需要半夜拎着水桶面盆跑过来接水、倒水。有一次台风天,屋脊直接被台风刮走,我赶忙喊做泥水匠的女婿过来修缮好。”杨瑛琦说,由于漏水,许多油画和展板会因此受潮发霉,更痛心的是一些珍贵文物被雨水打湿。“我们今天的幸福生活都是这些烈士用鲜血和生命换来的,我不能让他们受苦泡在泥水里。”

令人欣慰的是,奉贤区发改委关于中共奉贤县委旧址纪念馆修缮工程可行性研究报告已作出批复,原则上同意报告。记者在现场也注意到,原先属于奉城第一小学的办公楼已经为旧址修缮腾地拆除。据了解,这块空地将辟为纪念馆新的入口。可以预见,在不久的将来,中共奉贤县委旧址就会以全新的面貌展现在世人面前。

奉贤区奉城镇:曙光中学有一支“红日宣讲团”

奉贤区曙光中学的学校精神是“布置洪炉铸少年” 。在这样一个有着红色基因的中学,学生在2018年自发成立了一支“红日宣讲团”,到奉贤区内学校社区宣讲奉贤历史、曙光中学建校史以及民族英雄烈士等内容,宣讲团成员由成立之初五人发展到如今二十余人。

该校宣讲团负责人陈嘉康告诉记者,宣讲团成员在一次次备课和宣讲的磨炼下,潜移默化成长了很多。比如有一次在狼牙山五壮士备课过程中,第一稿只是网上下载资料做成PPT,试讲完,成员们都觉得没有打动人心的触点。后来就主动挖掘狼牙山精神内核,寻找“当代狼牙山五壮士”——边境缉毒警作为切入点,连夜修改教案。“我也会经常带他们到博物馆、龙华烈士陵园学习,一段时间下来,发现了他们有了三个变化:从走马观花到拿纸笔记录展陈内容;从拍游客照到拍史料;从完成任务到发自内心喜欢。”

奉贤区庄行镇:庄行武装暴动在这里打响

记者在庄行镇宣传干部徐明敏介绍下,联系到对庄行农民武装暴动这段历史较为熟悉的退休干部王英。王英告诉记者, 1928年秋冬时节,连年歉收,地主又逼租逼债,当地百姓饭也吃不上,纷纷要求武装暴动。1929年1月21日,一支手执大刀、长矛、棍棒、土枪的队伍,在陈云、刘晓同志的率领下,进发庄行,打响了进攻公安支局的战斗。暴动结束后,陈云、刘晓等人撤回上海,唐一新等率领着20余名骨干坚守开展游击活动。1930年12月3日,唐一新不幸被捕杀害。临刑前,他对刽子手们说:“你们杀吧!你们的枪炮虽快,但杀不完我们的同志!”

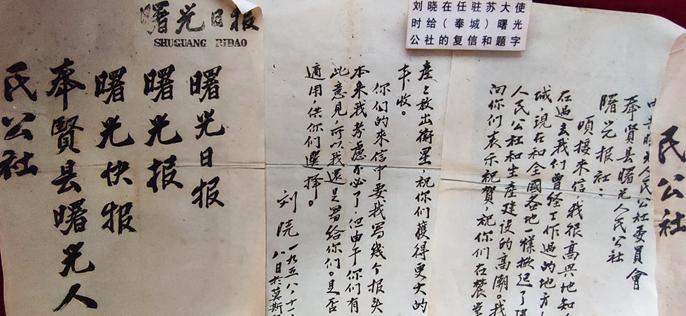

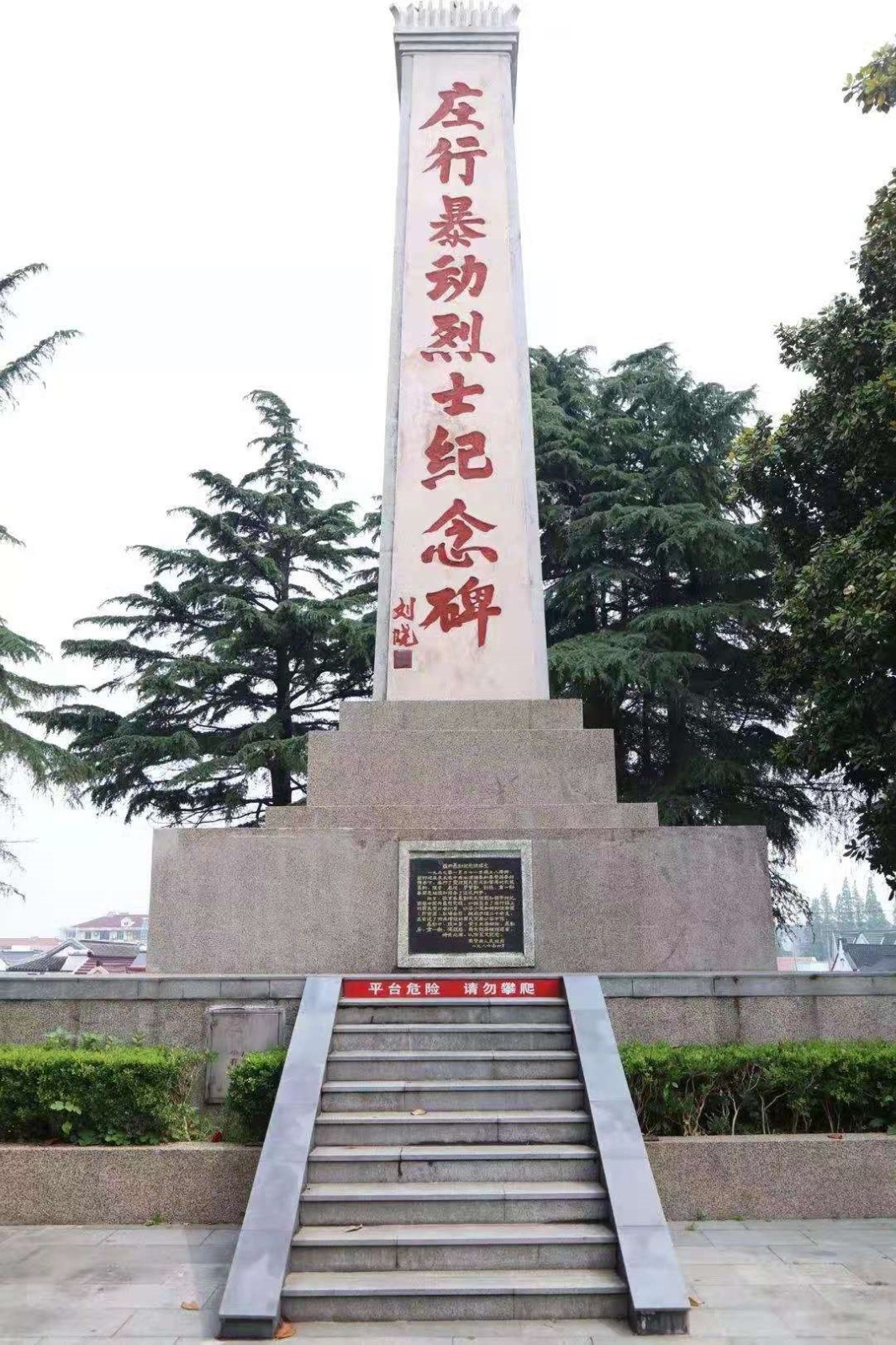

为了纪念在此次暴动中牺牲的烈士,1967年5月,奉贤县人民政府在庄行镇建立了一块纪念碑。纪念碑矗立在青松翠柏之中,正中是刘晓题写的“庄行暴动烈士纪念碑”,碑座刻有碑文。据王英透露,当时,奉贤县政府委托庄行镇里一位跟刘晓有亲戚关系的老先生,到北京找到刘晓,希望他能够为纪念碑题词。刘晓欣然答应,在病榻上写下了这苍劲有力的手稿。手稿随后由老先生带回,经放大后雕刻至纪念碑上。

王英坦言,对于庄行暴动的故事,自己从小就耳濡目染。新农村建设不光要环境上的整治,也要人思想层面的提升,庄行有很丰富的人文景观内涵,因此,如何紧贴身边的英雄宣传历史,传承红色文化是他一直在思考的问题。从2018年开始,王英一有空便扎进档案馆、史志办查史料,根据史料编撰了《庄行农民和武装暴动》。“太长没人看,太短又说不清,因此我就以史实为蓝本,适当对内容进行艺术加工,让整个故事情节跌宕起伏,而不是通篇只讲大道理。呈现的方式则用大家喜闻乐见的说书形式讲授。”王英介绍说。

除此之外,庄行镇存古村从2018年开始,历时一年筹划,腾空村委会部分办公室,打造出一个村级红色教育馆。存古村党总支书记宋火良介绍,筹划过程中,最难的就是史料整理,有时候晚上10点还在修改资料。英雄人物不能出一点差错,既不能过也不能漏。因此,他们多次召集老同志召开座谈会,确保史料的真实性。

静安区愚园路:刘晓故居已成私人住宅

上海的冬季,冷风拂面带来丝丝寒意。愚园路上,梧桐树叶随风飘落。马路两旁的咖啡馆,坐满了享受午后时光的年轻人。

记者按照地图指引,来到愚园路579弄中实新村,找寻解放战争时期刘晓在上海的住所——中实新村44号。只见三层小楼坐北朝南,一楼大门紧锁,并有围墙遮挡,二楼和三楼拉着窗帘,内部情况不得而知。大门左侧立有刘晓故居字样的石碑,墙上也悬挂着刘晓故居牌匾。据史料记载,刘晓在任中共中央上海局书记的时候,公开身份是关勒铭金笔厂副总经理,于是便搬进了与其身份相符的中实新村居住。但中实新村的保安告诉记者,目前这栋楼是私人住宅,无法进入内部参观。