1922年10月23日,中国共产党创办的第一所高等学校上海大学在青云路167弄诞生。学校克服种种困难,艰难办学,吸引四方热血青年影从云集,其作用与影响力在中国革命史和教育史上留下了光辉的一笔。在党的领导下,老上大师生参加了五卅运动、上海三次武装起义,也因其历史功绩被誉为“红色学府”。上世纪80年代以来,一批学者致力于上大校史的挖掘研究,保存及整理了大量珍贵史料。本报记者走访了上海大学校史馆、溯园户外展区及老上大旧址,并采访了老上大历史研究者胡申生教授,一起回顾那些年的上大、那些年的上大人。

文有上大,武有黄埔

上世纪20年代,中国社会上曾流传有“北有五四时期的北大,南有五卅时期的上大”、“北有北大,南有上大”、“文有上大,武有黄埔(军校)”的美谈,这个“上大”,即1922年创立的上海大学。

上海大学最早的校址在上海闸北青岛路青云里(青云路167弄),即现在的青云路323号第六十中学一带。这里原是私立东南高等专科师范学校校址,有学生160多人,因管理不善引发学潮,学生强烈要求改组学校。

茅盾在《回忆上海大学》中写道:“上海大学是党办的第二个学校。原来有个私立东南高等师范学校,这个学校的校长想用办学的名义来发财,方法是登广告宣传他这个学校有哪些名人、学者(例如陈望道、邵力子、陈独秀)任教职,学费极高。学生都是慕名而来,思想比较进步的青年,来自全国各地。开学后上课,却不见名人,就质问校长,于是学生团结起来,赶走了校长,收回已交的学费。这时学生中有与党有联系的,就来找党,要党来接办这学校。但中央考虑,还是请国民党出面办这学校于学校的发展有利,且筹款也方便些,就告诉原东南高等师范闹风潮的学生,应由他们派代表请于右任出面担任校长,改校名为上海大学。于是于右任就当了上海大学的校长,但只是挂名,实际办事全靠共产党员。”

于右任出任校长后,在筹备办学经费、扩建校舍等方面尽心竭力,但因忙于政务,学校的实际领导一直由共产党和与共产党关系深厚的人士担任。学校聘请邵力子出任副校长,共产党领导人陈独秀、李大钊推荐邓中夏任校务长,瞿秋白任教务长兼社会学系主任,陈望道任中国文学系主任。在校务长邓中夏的主持下,制定完成《上海大学章程》,明确规定“本大学以养成建国人才,促进文化事业为宗旨”。上大开设具有特色的社会学系,讲授马克思主义理论,引导学生参加革命实践。

红色学府,名噪一时

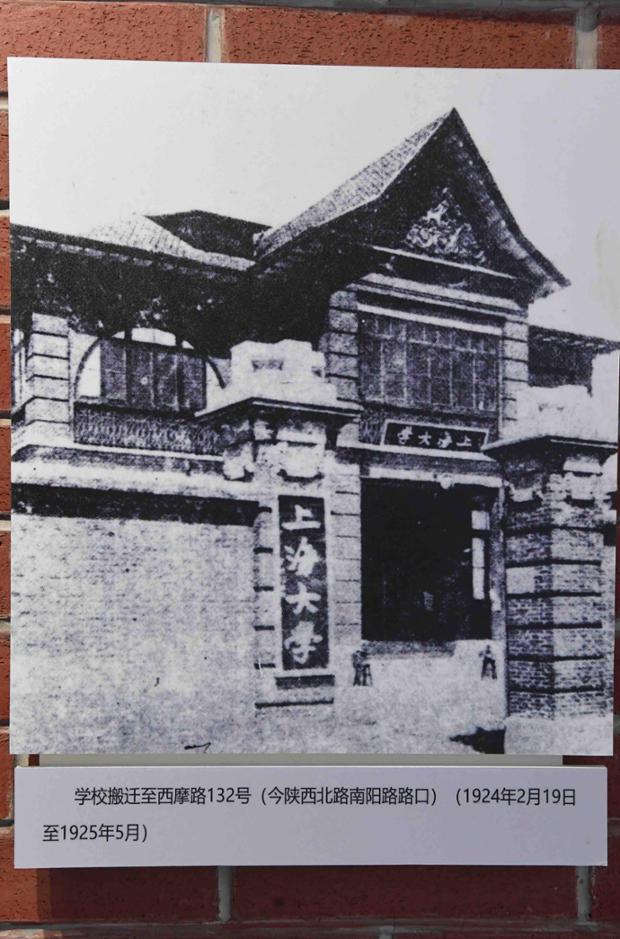

据史料,当时的青云路属市郊结合部,青云里只是一条小弄堂。上大创办时只有一座老式石库门楼房,两层楼共十余间房子。后来把楼上并排两间房子的隔墙拆掉改为大礼堂,也算是大课堂。其他客厅、厢房都是教室。1924年2月,这个“弄堂大学”的学生从160人增加到400人,校舍已将不敷。为适应学校发展,上大迁至西摩路132号(今陕西北路342弄),并在斜对面的时应里522-526号(今陕西北路299弄4-12号)设立分部。

上海大学的创立,成为早期中国共产党人和各界进步人士传播革命真理的重要阵地。上大革新教育制度,举办星期演讲会、夏令讲学会,邀请名流、学者来校演讲。李大钊、章太炎等曾来校演讲。当年,瞿秋白讲“社会科学概论”,恽代英讲“中国政治经济状况”,肖楚女讲“中国农民问题”,听众踊跃,极受欢迎。学校还引导学生建立各种研究会和学术团体,积极参加社会实践活动,培养了一大批人才。

可以说,上大的红色基因是天然的。陈望道是中国第一本全译本《共产党宣言》的翻译者,从1923到1927年,他一直担任上海大学中国文学系主任。五卅惨案后,他兼任上大教务长和代理校务主任,主持行政和教学工作。蔡和森是中国共产党早期领导人,曾兼任上大教授,讲授《社会进化史》。张太雷也是中国共产党早期重要领导人之一,于1923年在上大社会学系短期任教。五卅运动的领导人之一刘华曾是上大附中的学生,原国家主席杨尚昆也是当年上大的学生。

五卅运动的策源地

1925年5月30日,“五卅运动”在上海爆发,上海大学的学生几乎都参加了这一震惊中外的反帝爱国运动。

上海大学集合了一批中国共产党的早期党员和党的领导人,同时又积极在优秀学生中发展党员,因此,上海大学的党员人数一直在全市党员尤其学生党员中占有较大比重。在上海地方党委的基层组织系统中,上海大学党组织以第一党小组、独立支部等形式接受领导,是中国共产党在上海最活跃的基层组织之一,是中国共产党早期革命的坚强堡垒。

上海是中国工人阶级的摇篮。中国共产党从成立那天起,就十分重视工人运动。1925年5月15日,日本纱厂的日本浪人枪杀了中共党员、纱厂工人顾正红,顿时点燃了上海工人的怒火。5月28日,中共中央召开紧急会议,决定在5月30日组织全市工人上街游行,抗议帝国主义的暴行。

陈望道在其回忆录中写道:“西摩路(今陕西北路),也就是当时上海大学校址,是‘五卅’运动的策源地。5月30日那天,队伍就是在这里集中而后出发到南京路去演讲。”当时中共上海地委领导人之一刘锡吾回忆:“游行示威时,群众也把上大的队伍看成是党的队伍。上大的队伍未到,大家都要等上大的队伍;上大队伍的旗帜未竖起来,大家的旗帜都不竖起来,反之,上大的旗帜一竖,大家的旗帜都竖起来了。当时的全国学生会,也是以上海大学为旗帜的。”

上海大学的师生在“五卅运动”中写下了十分悲壮的一页。年仅23岁的何秉彝当场被击中,身受重伤,口中仍连呼“打倒帝国主义!中华民族解放万岁!”的口号,翌日因抢救无效英勇牺牲。另有10余位同学受伤,100多位同学被捕。

惨案发生后,全国各地掀起了规模空前的反对帝国主义的示威抗议活动。“五卅运动”发生的第二天,1925年5月31日,在中国共产党的领导下,上海总工会成立。“五卅运动”以后,英帝国主义者为在自己的租界心脏南京路有这么一座红色学府而害怕。他们出动海军陆战队占领上海大学。但上海大学并未因此而屈服,重回闸北青云路在师寿坊设临时校舍,坚持办学。1926年3月22日,民国日报刊登了《上海大学为在江湾购买地基通告》,准备在江湾建一所永久的校舍。1927年春,上海大学新校舍建成,但蒋介石在上海发动了“四一二”反革命政变,上大被强行查封。