【名师风采】

王莉韵,特级校长,小学思政学科特级教师,正高级教师,教育硕士,上海市虹口区外国语第一小学党支部书记兼校长。曾获全国优秀教师、全国中小学优秀德育课教师、上海市先进工作者、上海市“我喜爱的好老师”金奖、虹口区领军人才等称号。

6年间,学生数从300多人增至1064人,2021年新生人户一致验证人数高达6个班,比往年再扩招3个班,为了进这所公办小学,不少家长果断放弃了民办摇号机会;

6年前,老师平均年龄44岁,全校37个老师,没有一个高级职称,且学校10年没进过新老师。现在,全校教师89个,培养、引进了1位正高级教师、4位高级教师;

6年时间,学校的区域绩效考核成绩从23名一跃跻身前7;绿色指标成绩连续两次在区域内名列前茅……

“听到学生出去自豪地说‘我是虹外一小’的,挺欣慰的。”改变这一切的,正是王莉韵。

特级校长,小学思政学科特级教师,正高级教师,先后在虹口区三中心、四中心小学担任教导主任、党支部书记兼副校长,王莉韵在虹口乃至上海小学教育界,都颇有些名气,她的“体验式教学”俘获了一大批学生的心,也收获了全国德育研究二等奖、全国优质课奖等累累硕果。所以,当2015年她被“点将”,从虹口区第四中心小学调到当地薄弱校、虹口区凉城第一小学任校长时,很多人为之唏嘘。可这却激发了王莉韵的斗志:“到哪里不是教书、育人、办学?越困难进步空间就越大!”

2016年,学校加入上外附小教育集团,乘着集团化办学的春风,王莉韵带领全体师生转型发展,坚持“以学生发展为本,让学生体验成长的快乐;以教师发展为本,让教师看到工作的价值”的办学理念,抓住英语小班教学特色,逐渐向所有学科辐射,培养骨干教师,精心磨练好课,赢得良好口碑。

“未来三年,我想办成两件事:推进语文阅读打卡制度,培养学生大阅读习惯和良好的表达能力;创建德智体美劳五育并举的数字画像过程性评价体系,提升学生的综合素养。”王莉韵在思考“双减”落地后如何强化学校教育主阵地作用,发展素质教育,办好家门口的好学校。“考试少了,作业减了,学校将有更多时间创新教学方法、教学内容和人才培养模式,提高学生的学习能力、实践能力和创新能力。”

六年“磨”一校:

适合的才是最好的

10月下旬某个周五的清晨,上海市虹口区外国语第一小学校门口,校长王莉韵像往常一样,微笑着迎接学生。“王校长好!”“王校长早!”孩子们争相唤她,招手问好。走在校园里,路过的学生彬彬有礼,阳光开朗,即便课间休息,走廊里也听不到学生的喧闹声。

这是所花园式小学,宽敞温馨,环境优美,设施先进,四栋教学楼分别以H、O、M、E字母命名,围合成一个home“家”。名字是王莉韵起的,“寓意虹外一小是我们的家。”她说,这两年办学质量大幅提升,百姓口耳相传,生源回流,教室不够用了,领导大力支持,将一所高中校舍改建成拥有现代化设施的新校舍拨给我们,去年搬进“新家”后,家长、师生赞不绝口。

合一教学楼会议室的桌上,整齐地码满了一份份文件,那是前一天学校申报区优秀英语教研组的评审资料。“我们的英语小班教学创出了口碑,每个班配两个英语老师,学生开口机会更多了,师生互动频繁了,学得也更扎实了。”王莉韵说,他们抓住集团化办学契机,这些年来坚持每周举办三次英语教研活动,引进各学科专家和上外附小的名师,让教师柔性流动起来,运用听课、评课、研课、展课等方法,引导教师改变教学行为,并通过成功申报上海市教育科学规划课题校本长课程的研究,扩大教师的教学视野,涌现了一批年轻优秀老师。让她骄傲的是,新入职的英语老师柴佳豪,在今年全市优秀见习教师评选中脱颖而出,作为虹口区6名晋级老师中唯一的小学老师和英语学科老师,冲进市里决赛。

王莉韵聘任英语老师不看是不是名校毕业,反而很看重老师是否有爱心和责任心,是不是脚踏实地、认真负责。她慧眼识才,知人善任,这几年引进了20多名年轻教师,进入区教师人才梯队的老师人数,从2015年的1人增加到2019年的10人。作为特级教师,她带头参加各种教学竞赛,在她的引领下,6年来,学校教师在市区教学评比中获1个市一等奖,2个区一等奖和7个二、三等奖;有22堂课上了市、区级教学研讨公开课。

王莉韵认为,学校发展的终极目标是学生的成长,而学生成长离不开教师的发展。她把学生和教师放在首位,从提高教师队伍素质入手来提高教学质量。6年来,王莉韵坚持每周一上午和行政团队走进一个班级,观课半天,课后及时与执教老师交流心得;每周参加所有教研组的活动;每个学期至少听每一位教师一堂课。

特别是,每周五下午她都要组织教师政治学习,6年来雷打不动,她会将学校一周发生的教育教学案例与相关理论糅合在一起,亲手制作PPT和教师分享,带动全校教师主动、自觉地学习。王莉韵坚持“适合的才是最好的”自培模式,让培训内容直接转化为教师的教育思想和教学行为,“这样,老师们才会认同你,追随你,和你同频共振,朝着一个目标奔跑,团队也会在一种积极向上、团结奋进的文化氛围中不断进步。”

创新体验式思政课:

在学习中体验成长的快乐

比起校长这个称呼,王莉韵更为人知的另一个身份是《道德与法治》学科特级教师,至今她仍活跃在思政课讲堂,坚持为学生授课。2019年3月18日,她作为上海市小学教育界唯一的代表,参加了习近平总书记在人民大会堂举行的学校思想政治理论课教师座谈会,深受鼓舞。回来后,她陷入思考:怎样选择贴近学生生活的故事做引导,将课程的核心问题导出?怎样让学生在实践中体验,在体验中成长,让“体验式”教学真正触动心灵?

“体验式教学”的成功绝非偶然,王莉韵的第一个导师、特级教师毛蓓蕾的“情感教育”理念,对她影响深远。她记得毛老师的教诲——爱孩子是教师的天职。于是不断用心去了解孩子们内在的情感世界,摸索他们烦躁中流露的不安,打闹中展露的勇敢,调皮中隐藏的聪明,将孩子们不同的个性和发展中的不同需求记在笔记中,像毛蓓蕾一样全身心地去爱每一个孩子。

“爱学生不仅要让学生体验到生活的快乐,还要让他们体验到学习的快乐,参与研究的快乐。”王莉韵逐渐悟出了道道。2016年,国家推出《道德与法治》新版教材。她根据小学思政课教学“贵在动情”的学科特点,结合自己“重情、善诱、细腻”的教学特长,不断完善“体验式教学”体系。她解释道,教学应该是建立在教与学双主体基础上的一种充满乐趣的活动,这种乐趣,是师生通过合作和创造性劳动,获得良好教学效果所产生的一种积极的情感体验。她以学生的生活经验为基础,通过创设情境,引发情感体验,促进所学知识的内化;通过情感体验的深化,促进情感态度价值观目标的落实,让学生在学习中体验生命成长的快乐。

共情才能共鸣,听过王莉韵公开课的师生,都会被她的“感染力”所打动。有些同学下课还追着王老师讨教,不少老师评价她的课:“生动严谨,没有一句废话,代入感强,很煽情。”体现王莉韵“体验式教学”成果的公开课《汉字的发展》,被上海市教研室和上海教育电视台制作成光盘在全市各小学推广。

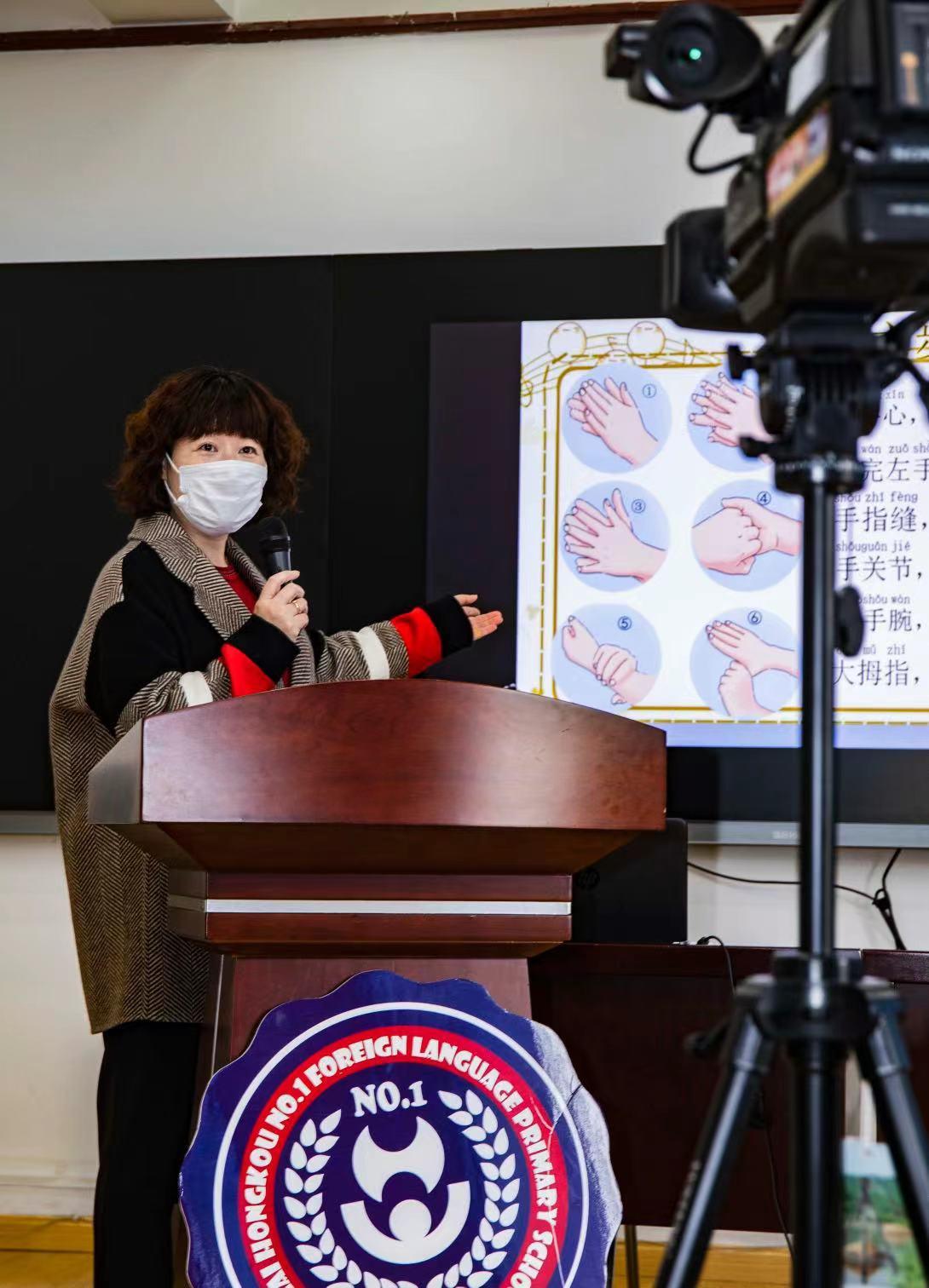

2020年,她接下了一个特殊任务——承担一个单元10课时的《道德与法治》“空中课堂”教学录制任务。线上教学的录播课以讲授为主,没有学生参与互动,就没有现场感。如何创设情境,渲染气氛,发挥学生的主动性?王莉韵开始探索线上“体验式”教学新方法,她让自己的学生参与备课,与学生开展线上交流,将学生的认知、体验、感悟一一写下,在模拟课堂中穿插学生的回答,让课堂变得生动起来。比如在设计《我想和你们一起玩》一课时,正值疫情期间,学生都躲在家上网课,和伙伴一起玩耍成了奢望。王莉韵连线学生,让他们对着屏幕大声呼唤小伙伴的名字,唤起与同伴在一起的美好回忆,为了解“乐群”的意义、体验“乐群”的快乐而创设联想的情境,激发出学生强烈的交往需求。

王莉韵还打破课堂围墙,把讲台搬到社会上,让学生在亲身实践中感受理论之美。今年是中国共产党建党100周年,她抓住曾在虹口区留下革命足迹的著名工人运动领袖赵世炎的革命事迹,带学生到北外滩、多伦路等大家熟识的地方,身临其境,聆听赵世炎赴法留学、发动三次工人武装起义,直至被捕后英勇就义时的英雄故事,激发起学生对建党精神和家国情怀的感悟。“思政课应该不局限于书本,不拘泥于静态的知识和封闭的课堂,充分利用区域优质教育资源和现代信息技术,不断创新教学方法,拓展教学时空,引导学生在实践和体验中感悟与接受道理,体现思政课教学的内涵与价值。”王莉韵说。

6年来,王莉韵每天站在校门口迎送学生上学放学,早上7点到校,常常要忙到晚上六七点才离校。同事都夸她是牛人,她却说:“我不是牛人,其实我也很累。只是作为一名思政教师、一校之长,我有教书育人的初心使命,也有引领全校前进的责任担当,所以努力向前,不敢懈怠,不仅事事要做在所有老师前头,还要做得更快更好。”