有一些物品因为承载着特殊的历史意义,被世人珍藏和纪念,学校也不例外。

这些物品大多被收藏在高校的博物馆内,你想知道有哪些珍贵的实物吗?一起来看看吧!

复旦大学

五四“第一钟”

五四运动中,复旦成为上海学生运动的先锋。5月6日晨,学校教师敲响此钟集合同学,报告北京发生的事件,号召复旦同学声援北京学生的爱国举动。复旦学生立即行动起来,投入到伟大的历史洪流中。五四运动使复旦声誉鹊起,成为学校发展史上的一个重要契机。

上海交通大学

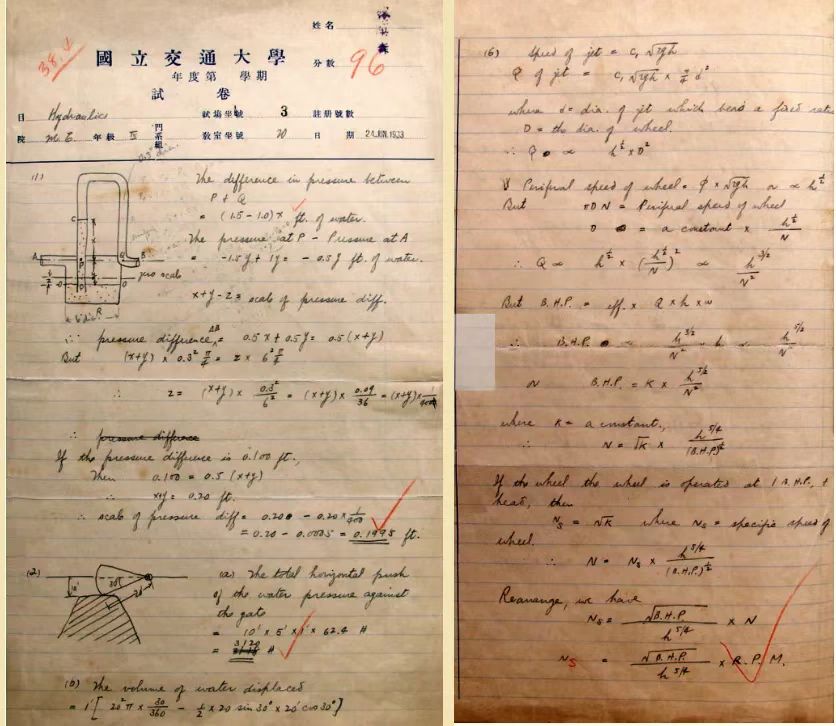

钱学森就读交大期间的水力学试卷(1934年)

这份试卷的考生就是钱学森。它的历史是这样的:出题及阅卷老师金悫在阅卷时,发现钱学森的试卷卷面整洁,解题一气呵成,6道题全部解答正确。只是最后一题公式推导中“Ns”漏写了一个“s”,被扣去4分,得96分。这份漏掉下标“s”的96分试卷也就成为老交大优良教学传统中“要求严”的典型反映。

同济大学

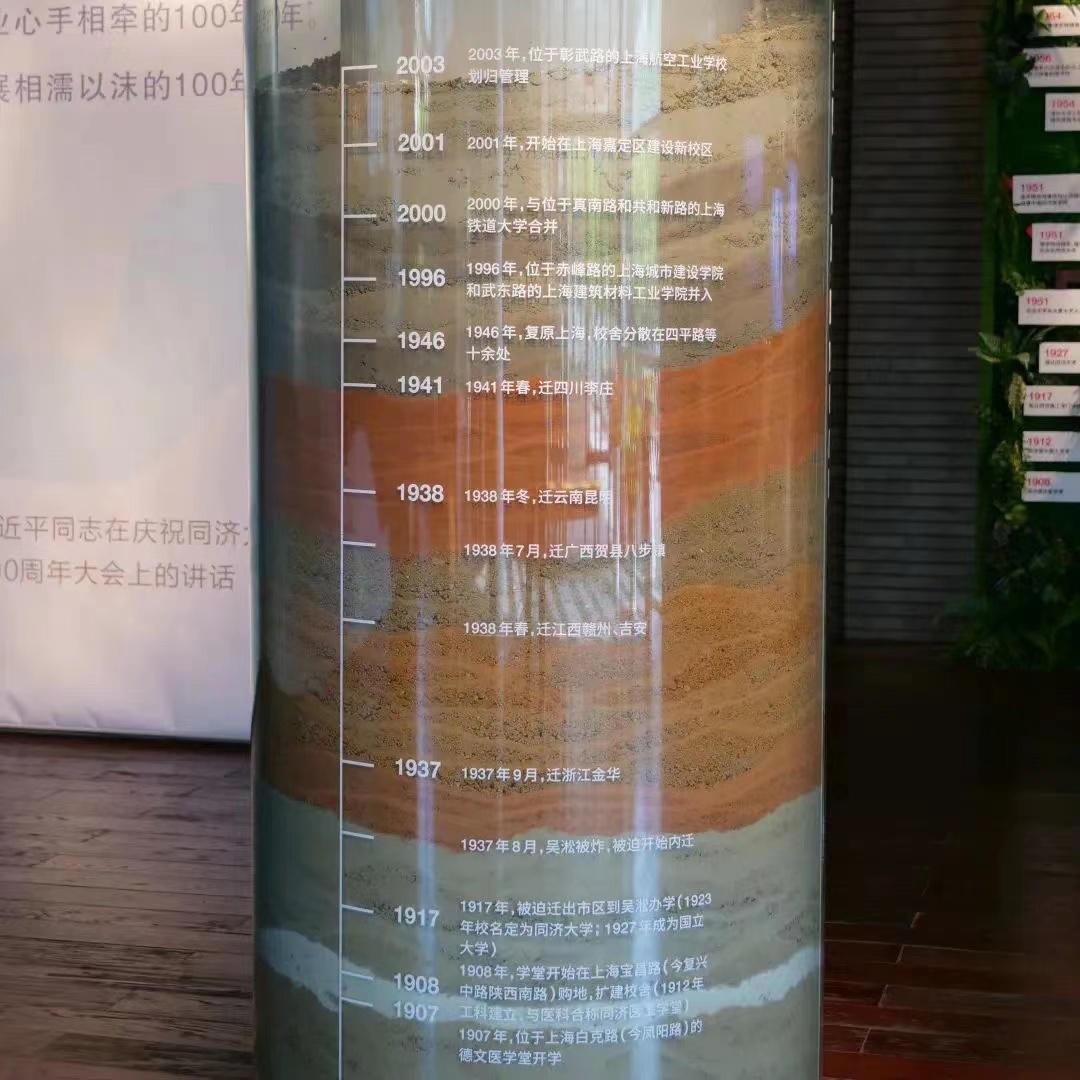

“同济足迹”泥土柱

百年来,同济大学曾多次迁址,但校名未改,弦歌不辍。为了纪念那段峥嵘岁月,学校在百年校庆前收集了各办学旧址的泥土,垒起了见证同济足迹的历程柱,作为同济大学扎根中国大地百年征程的象征。

华东师范大学

华东师范大学前身大夏大学校友郭大力翻译《资本论》首个中文全译本(1938年)

1938年出版的马克思主义经典著作《资本论》的第一个中文全译本是由华东师范大学前身大夏大学校友郭大力翻译,翻译过程充满艰辛和苦难——居无定所、战火、贫困和疾病的折磨,但他排除万难完成了翻译工作,这展现了华东师大在推动马克思主义在中国的翻译、出版、宣传和教育方面悠久的文脉学统,以及一批前辈学人对推动马克思主义中国化所作的重要贡献。

东华大学

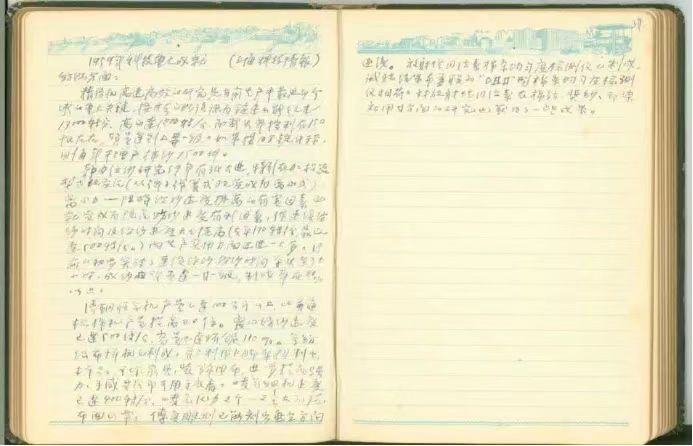

温仰春的工作笔记本

这是东华大学(时名华东纺织工学院)老校长温仰春几十年前的工作笔记本。泛黄的纸张记录着温仰春工作的大事小情,成为研究学校历史珍贵的一手资料。温仰春满腔热血为国家建设培养人才的精神在学校代代相传。

上海外国语大学

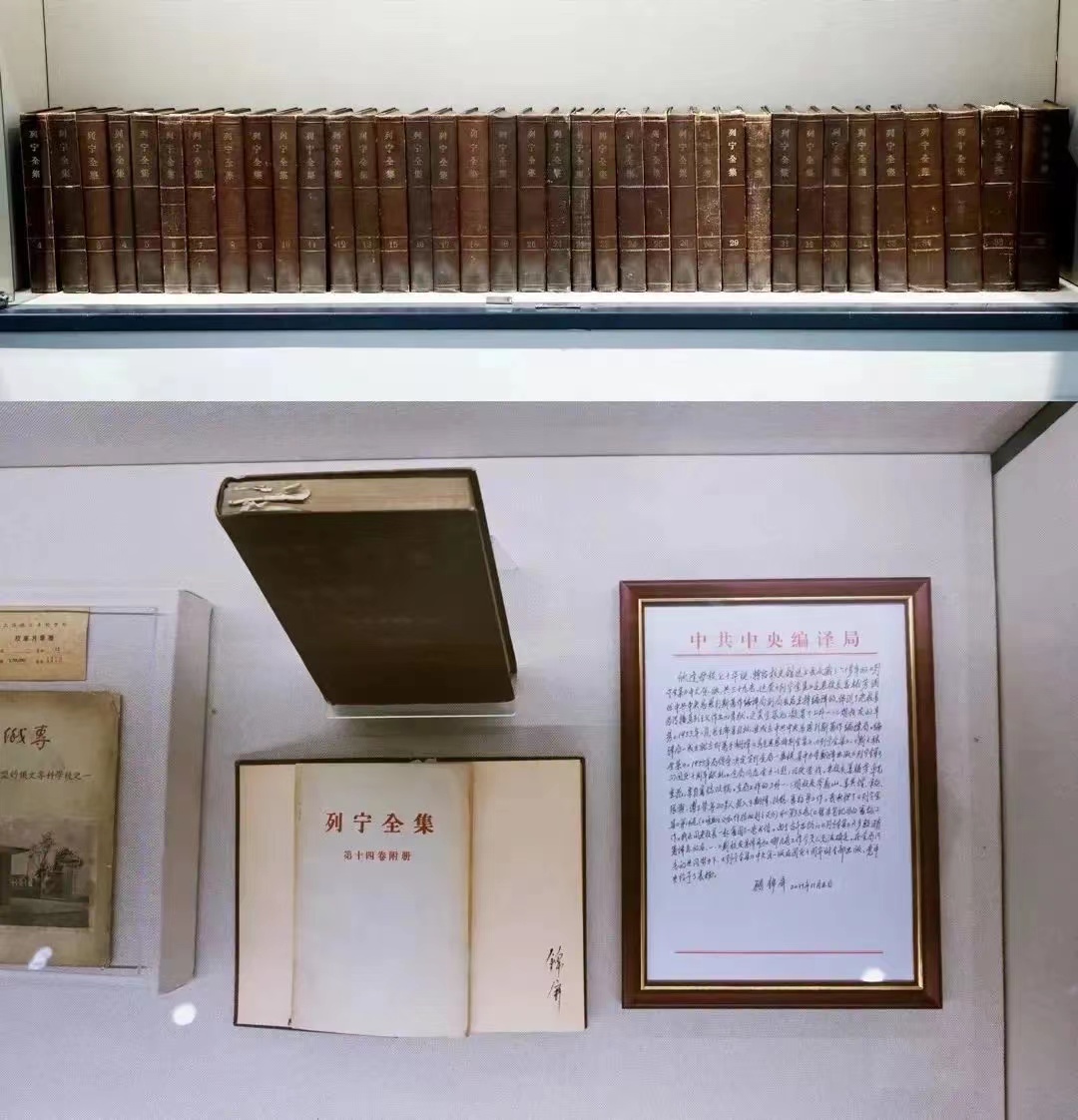

《列宁全集》(第一版,共39卷)

1958年,中央提出要加快《列宁全集》的翻译出版,上外原校长姜椿芳当时已调任中央编译局副局长,他也同年轻人一样,经常挑灯夜战,彻夜通稿。他的言传身教给全局同志以莫大鞭策和激励,翻译进度也大大提高。1959年,《列宁全集》中文第一版在国庆十周年时全部出版。

上海大学

“钱伟长星”模型

钱伟长星(国际永久编号283279),中国科学院紫金山天文台2007年5月16日发现于盱眙观测站。此星是国际小行星命名委员会为纪念钱伟长先生作为中国力学奠基人而命名。为缅怀钱伟长先生的生平业绩和卓越贡献,弘扬传承他的科学精神、教育思想和爱国精神,2020年7月30日,上海大学举行了“钱伟长星”命名仪式暨钱伟长先生逝世十周年纪念活动。

上海海洋大学

镇馆之宝抹香鲸及骨骼标本

这是上海海洋大学历时一年多,于2002年还原成的两个完整的标本:一副从吻端至尾叉总长约18.4米的抹香鲸鲸皮标本和一副抹香鲸骨架,供科研教学之用。上海海洋大学博物馆的镇馆之宝,传递着海洋深处的奥秘,激发着学子探索海洋的热情与梦想,讲述着“至深至精,探索不止”的科研精神。

上海师范大学

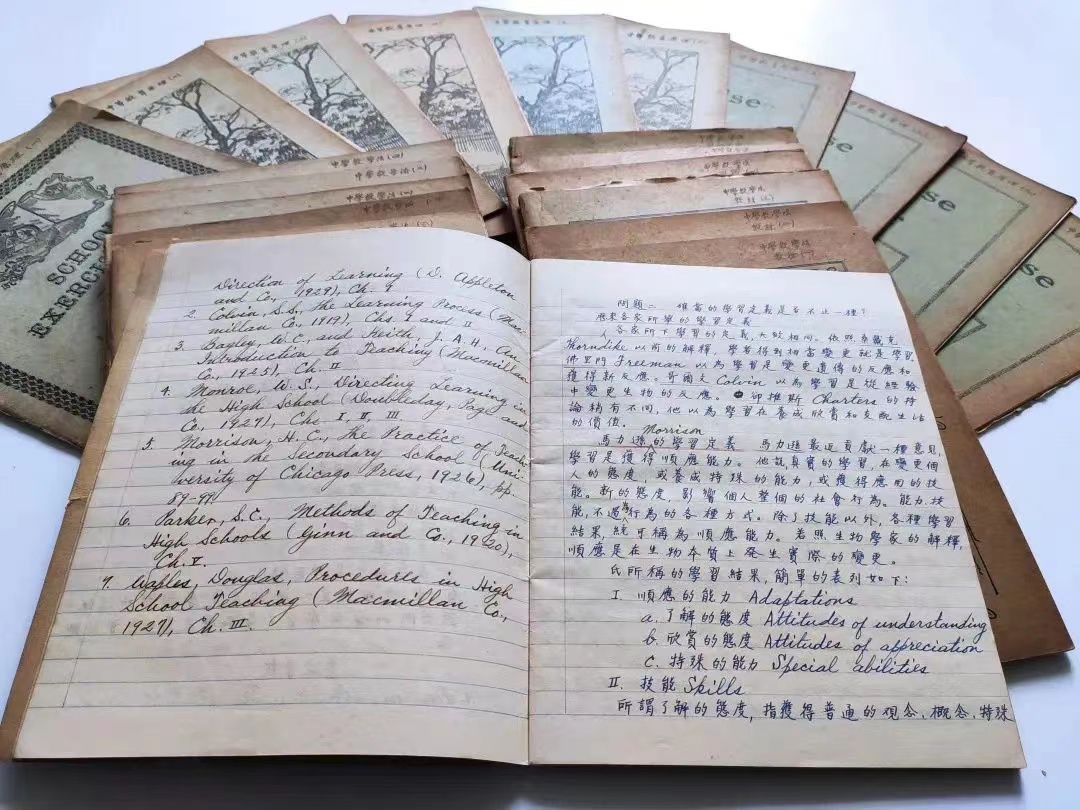

首任院长廖世承先生的中学教学法(教材)、中等教育原理手稿

在上海师范大学的校史馆里,珍藏着上海师范学院首任院长廖世承先生的中学教学法(教材)、中等教育原理的手稿。几十册的手稿,从教材编撰到教学心得,或是行云流水的花体英文,或是落笔如烟的楷书,记录了廖先生对教育事业的思考与研究,他不仅在中国教育领域推广科学实验,更创师范学院独立办理之先河,为教育培养了大批后继人才。