【名师风采】

包涵,现任复旦大学上海医学院党委学生工作部部长,副教授。高校辅导员工作室“包涵工作室”负责人。《包涵心语》获首届“高校德育创新发展研究成果”二等奖。先后荣获2006年度全国教育新闻年度人物、全国模范教师、全国高校优秀辅导员、中国五四青年奖章、上海市新长征突击手标兵、上海市育才奖等荣誉称号。

任本科生辅导员4年,撰写辅导员周记152篇,结集出版的《包涵心语》,获首届“高校德育创新发展研究成果”二等奖。当年,23岁的她,就与学生工作结下了不解之缘,从此改变了人生轨迹。复旦大学上海医学院党委学生工作部部长包涵,爱心与责任贯穿职业生涯始终,倾情投入到为党育人、为国育才的事业中,为引领大学生健康成长成才尽心尽责。

辅导员周记,被学生“催更”

1978年出生于上海的包涵,1997年考入复旦大学化学系。2001年硕士在读期间担任复旦大学化学系本科2001级辅导员。硕士毕业后留校任职复旦学院任重书院学工组长、高分子科学系党委副书记、党委研究生工作部副部长、材料科学系党委书记,2019年任复旦大学上海医学院党委学生工作部部长,在学生工作岗位上一干就是20年,成为学生眼里不老的包姐姐。

对于辅导员角色,包涵有着清晰定位,即注重职业理想教育,提前为更多学生订立职业生涯发展目标。她清醒地意识到,大学阶段是人完全进入社会之前最后一段教育时间,落在辅导员层面上,就是要为学生真正一个人踏上社会做好准备,提前帮助学生树立远大理想目标,坚定为国家、为社会服务意识,包括提高学生待人处事、人际交往的能力,为学生顺利进入社会做好铺垫。辅导员的职能,就是对学生生涯指导,订立职业目标。当学生大二时,包涵就会与他们促膝交谈,了解学生今后的择业意向,为他们选择更好发展出谋划策。毕业前,包涵则注重将学生职业大目标落到实处。面对有的考研、有的出国,包涵会针对每个毕业生的实际情况毫无保留地给出自己的建议。她与每一位考研学生交心,了解其是出于从众心理还是就业帮助亦或是逃避就业,然后分门别类、因人而异给予引导。一位家境贫寒的毕业生,原本打算考研,当了解到该学生将来并不想搞科研时,包涵直截了当劝导他还是早点就业,该学生听从了辅导员的建议,2005年本科毕业后进入一家合资公司,职业发展一路顺利,不久即在上海安家落户。

有些刚入学的新生,一跨过高考这道坎就万事大吉,沉溺于游戏难以自拔。包涵看在眼里急在心里,在大一时就尽早启动职业生涯教育,苦口婆心忠告学生:高考不是结束,人的一生需不断奋斗,并帮助学生订立远期发展目标。有一位新生,刚开学2个月,课堂上难觅其身影。包涵到寝室探个究竟,发现其晚上不睡觉,白天起不来。于是,她每天早上准点去寝室叫他起床,盯着他上课,连续2个月天天如此,硬是把他作息时间“拗”了过来。后来,这位被成功“拽”回课堂的学生本科顺利毕业后出国留学,前些年作为青年人才引进回国。在一次同学聚会上,他情不自禁地赞叹道:没有包姐姐当年的死拉硬拽,哪有我的今天。

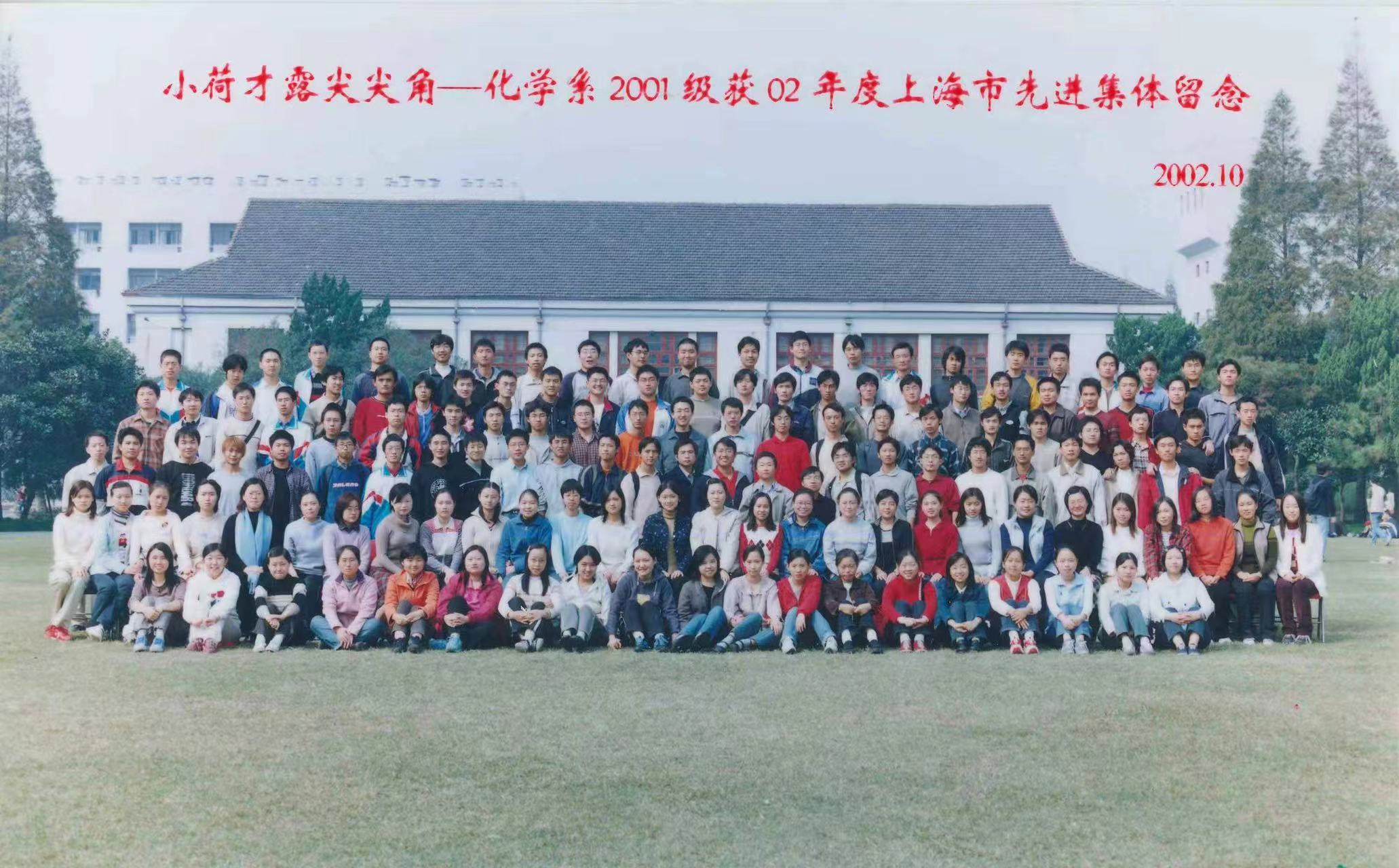

辅导员周记,是包涵职业生涯的华彩篇章。在4年时间内,她撰写了辅导员周记152余篇,累计12万余字。周记的内容涉及学生工作的方方面面,既有学业和发展的指导,也有生活的点滴经验,既有班级的活动分析,也有特殊学生的逐个点评,这样别出心裁的形式,既弥补了原来单一的大班会缺少的针对性,也弥补了单独谈心缺少足够时间的不足,成为不打照面与学生交流的补充和支持。集4年辅导员心血的周记2006年结集成为《包涵心语》正式出版,获首届“高校德育创新发展研究成果”二等奖。包涵担任4年辅导员期间的复旦化学系01级,荣获2002年、2004年度上海市先进集体。

说起《包涵心语》,包涵娓娓道来:化学系学业繁重,谈心、开班会,难以见缝插针。作为辅导员,如何加强与学生交流?她想到了在大同中学读书时语文老师布置的作业,每周一篇周记,一开始试探性地将手写或打印的A4纸张贴到男、女宿舍宣传栏,每周一次让学生有一周的时间看,做到学生全覆盖,经常看到学生端着脸盆围着看。4年中偶尔有隔周写,就会被学生“催更”。在学生的鼓励和监督下,包涵从2001年9月至2005年6月,每周日晚上更换一篇上千字的周记,供132名学生阅读。其他系的学生也往往会驻足浏览。大二时,宿舍宣传栏由学生自主重新设计,“辅导员周记”成为雷打不动的固定栏目,深受学生欢迎。

引导困难学生助人育人

与学生打了20年交道,包涵在每一个岗位上都在寻求新的开拓。她直接担任学生兴家志愿者服务队的指导老师,指导志愿服务队从单一的平时补课拓展到寒暑假的主题志愿活动,从单纯的智力助残提升到给予受助者受助助人的理念。她接手的兴家团队在2014年度的光华自立奖评选中获一等奖,队长也从一个普通的经济困难学生成长为具有组织协调能力的团队领导者,获得了本科生公益志愿单项奖。2014年底,她指导建立研究生公益性社团 “烛心社”,引导经济困难学生助人育人,利用暑期到云南永平县支教,逐步建立以阅读为主的辅导方向。虽然包涵已经不再指导社团工作,但疫情期间,看到社团采取远程阅读项目的辅导,让经济困难学生得到锻炼和提升能力的机会,包涵也为社团建设达到受资助者再助人的目的,从而回馈社会而感到高兴。

以接地气的工作,倾心育人。包涵将心比心,把学生的人生当成自己的人生,共情投入学生生活。20年的学生工作生涯,她收获的是一声声亲切的包姐姐称呼。包涵,俨然成了学生身边贴心的包姐姐。