根据最新的上海市博物馆年度报告显示:上海市已备案的博物馆共有158座,其中有128座免费开放。寒假期间,别让孩子总是“宅”在家里,沪上那么多好玩又涨知识的博物馆,快带上这份“博物馆参观指南”,陪娃一起玩转博物馆吧!

参观前·准备篇

如何选择适合孩子的博物馆?

● 个人兴趣导向

孩子与大人的观赏点不同,认知能力也有一定差距,有些家长总是抱着让孩子学到知识的目的带他们入馆,当孩子关注的内容不是家长所期待的,便会觉得不满意。

事实上,孩子能在过程中感到有趣、积极参与、充分体验,也是博物馆之行的收获。建议多从孩子的个人爱好出发,提升他们参观博物馆的动力。

上海的博物馆主题多元,可以依据孩子的个人兴趣导向,对某一门类展开学习。例如上海无线电博物馆、上海老照相机摄影博物馆、陆汉斌打字机博物馆、崇明灶文化博物馆等。

陆汉斌打字机博物馆

● 学习经验导向

寒假期间,家长可以带着孩子们从学科的视角,跟着课本赴博物馆开展研学。

例如:跟着统编版《语文》8 年级下册的《核舟记》去上海工艺美术博物馆;跟着沪教版《数学》8 年级下册的《四边形》去上海木文化博物馆;跟着统编版《道德与法治》6年级全一册的《探问生命》和《珍视生命》去上海消防博物馆;跟着沪教版《化学》9 年级上册《自然界中的水》去上海自来水科技馆……

上海工艺美术博物馆

● 博物馆体量+形式+地理位置的综合导向

在博物馆的选择上,可以综合考虑体量、形式和地理位置三方面的内容。

家长要关注不同年龄阶段孩子的专注力时间,例如大体量的博物馆参观容易使孩子感到疲倦,参观效果不尽如人意。因此,对于综合类大馆,建议分批次入馆参观。

上海的博物馆分布在16个区,建议可关注家门口方圆5-10公里范围内的博物馆信息,这些小而美的宝藏博物馆也熠熠发光。

例如上海交响音乐博物馆(徐汇区)、上海梅尔尼科夫美术馆(静安区)、川沙营造馆(浦东新区)、上海中国科举博物馆(嘉定区),曹杨新村村史馆(普陀区)、中国农民画博览苑(金山区)等等。

上海交响音乐博物馆

如何养成博物馆参观礼仪?

家长和孩子养成良好的博物馆参观礼仪,既有利于博物馆的管理,也能够为自己营造更友好更舒适的参观体验。

以下是“耳朵里的博物馆”创始人、北京郭守敬纪念馆执行馆长,张鹏老师原创的《博物馆参观礼仪歌》:

《博物馆参观礼仪歌》

博物馆里 参观学习 带上尊重 展现美德

珍惜文物 爱展品 低声细语 步履轻

谦谦有礼 仪容美 提问有序 善倾听

保持距离 别拥挤 环境卫生 多留心

食物饮料 厅外用 遵从引导 礼先行

如何做好“博物小功课”?

● 信息整理

博物馆官微(小程序)、各类第三方平台等都是搜索博物馆信息的渠道。

参观前除了看平台提供的信息(开放时间、预约方式、交通指南等),家长还可以适当查阅参观者的评论,对博物馆作一个基本判断;鼓励孩子做一些行前笔记,把感兴趣的展品、展厅做好记录。

对于大体量的博物馆,家长可以启发孩子,根据自己的学习兴趣和网上信息,设计整理一条参观线路。

● “博物小书包”

参观博物馆前,家长可以和孩子共同准备一个“博物小书包”,例如摄影(像)设备、笔记本(鼓励孩子多动笔,作好参观记录)、绘画工具(用绘画的方式记录对展品的记忆)等。

同样热爱博物馆的家长,可与孩子一起设计一份研学任务单,可根据博物馆的参观顺序,或是任务的难易程度,为孩子设计2-3项任务。

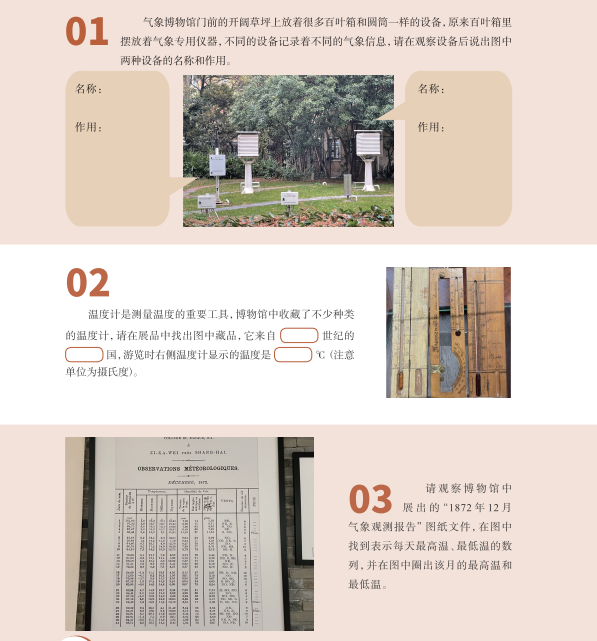

以下内容来自中小学教师为博物馆度身定做的研学任务单(节选),供大家参考。

“上海电影博物馆”研学任务单

设计人:华东师大附属外国语实验学校 杨青

摘自《百馆百单:跟着课本去研学@博物馆》

● 从1到1+N

对于常去博物馆的家庭来说,可以尝试从单一博物馆的参观,进阶到围绕一个主题,串联若干博物馆或相关文化场所的博物馆旅行。一方面赋予博物馆之间更多的连接,另一方面则通过不同载体与博物馆的对话,拓展博物馆的边界。

例如围绕“苏州河民族工业文明”的主题,将苏州河工业文明展示馆、上海纺织博物馆、上海造币博物馆、裕通面粉厂宿舍旧址、上海总商会串成一条博物馆参观路线。

上海总商会

参观中·学习篇

用你的好奇心影响孩子

带孩子参观博物馆,不只是“带”着去,也是家长与孩子共同学习的过程,如果博物馆对家长没有任何吸引力,那孩子怎么能够感受到博物馆的魅力呢?

用你的好奇心去影响孩子,阅读展品的信息,探索展品背后的故事,倾听讲解员的诠释,这些言传身教的观展习惯,也是亲子教育的必修课。

进行开放式的交流

开放性的问题可以鼓励孩子深入思考并且让亲子对话更加深入,而封闭性的问题,只是帮助孩子找到问题答案,却没有办法刺激他进行延展性思考。

所以,不妨多问问:你对什么感兴趣?你为什么会对这个感兴趣?你是从哪里得到这些信息的呢?如果你是策展人,你会选择什么展品放在显著位置呢?

把博物馆带回家

近几年,博物馆的文创雪糕、考古盲盒、文博日历,一次次“出圈”,诸多珍贵的文化遗产借由这一载体“飞入寻常百姓家”,为博物馆融入生活提供了滋养,不妨带1-2件回家,是对博物馆之行的纪念。

此外,也可以选几张有关博物馆建筑、海报、镇馆之宝的明信片,让孩子写给家人和朋友,共同分享自己的收获。

参观后·思考篇

作一份“文物简介”

鼓励孩子用自己擅长的方式,为印象深刻的一件展品做一份简介,可以是照片、短文、视频、海报、手工、绘画、音乐等;或为不同的展品作一份“关系图谱”;亦或是为本次参观作一份“思维导图”。

形式不拘泥于以上,主要还是促进孩子将参观的所思所想更好地沉淀下来。

共同探讨下一站博物馆

与孩子共同探讨下一站博物馆,也是对本次博物馆参观的评价。例如下一站是选择同一博物馆的再参观?还是前往不同类型的博物馆?亦或是去其他城市找寻相同主题博物馆?

答案一定是开放的,让博物馆参观成为孩子们日常生活的一部分是我们所期待的。

做好可持续性准备

博物馆的学习是可持续性的。

近年,博物馆纪录片逐渐成为大众了解博物馆的重要渠道。《我在故宫六百年》《国脉:中国国家博物馆100年》《局部》《爱丁保罗夫爷爷的博物馆奇妙夜》《博物馆的秘密》《幸好还有博物馆》都非常值得推荐。

在线“听书”,也是博物馆科普的方式之一。例如“中读”的《博物馆观看之道——解密100件全球镇馆之宝》,用世界顶级博物馆的“镇馆之宝”为切入点,带大家了解文物的故事。