王建芳劳模创新工作室

为科学教育做“加法”

在同济大学附属实验小学校长王建芳看来,“小学应该为创新素养发展奠定坚实的基础。”在与基础教育相伴的这些年中,她不断在学校顶层规划、课程教学、校园文化等方面开展探索,将学校办成一所彰显同济文化的好学校、为学生幸福人生奠基的学校。

王建芳始终坚持以同济精神厚师德、以精准研训厚学养、以项目研究厚师能。在王建芳劳模创新工作室中,她与青年教师充分顺应现阶段教学改革浪潮,以培养学生创新素养为教育教学指导思想,大胆尝试创意创新的课程教学开发新路径,提出设计实施适合儿童的“促进智慧创生”为价值取向的综合实践活动,即“智创活动”,建构混合学习新样态,从重点学科点试验到全学科的全方位推进,逐步形成“智创”特色育人品牌。

2022年,该教学成果获评基础教育国家级教学成果奖二等奖、上海特等奖。团队先后涌现10余名市区学科骨干、兼职教研员等,教师团队获市区级教学奖项226项,发表论文65篇。

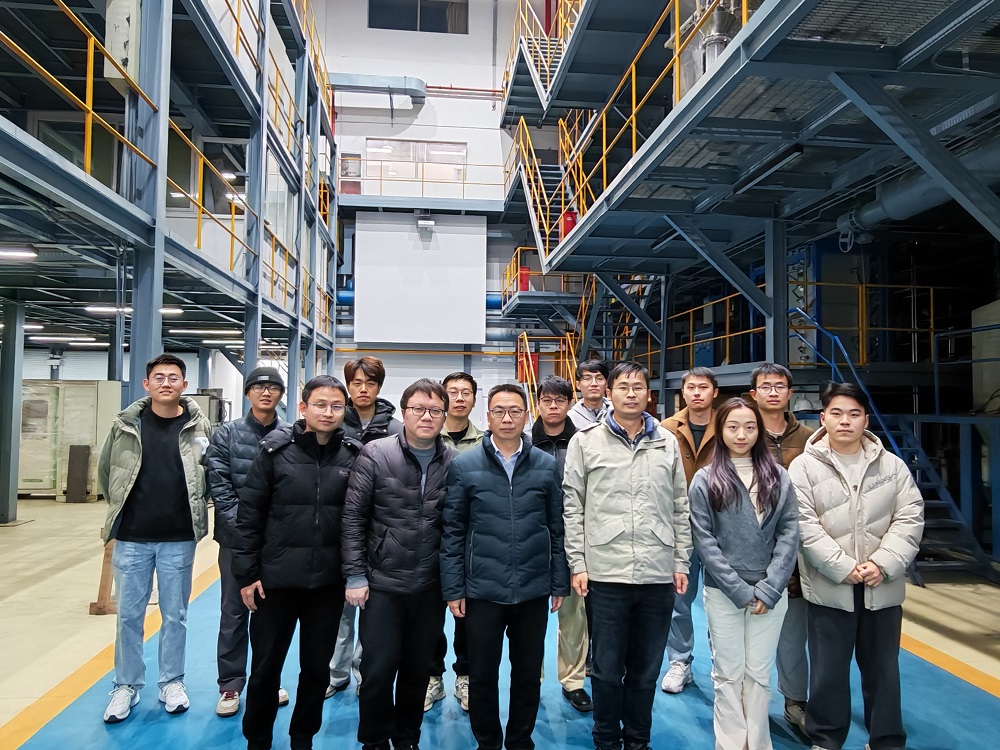

乌晓江劳模创新工作室

助力能源低碳转型持续发展

乌晓江劳模创新工作室依托上海交通大学机械与动力工程学院,专注于能源的清洁、高效与低碳、智能化利用技术研究,致力于服务国家“双碳”战略下能源低碳化转型的重大需求。

上海市劳动模范、上海交通大学热能工程研究所研究员乌晓江带领团队围绕“燃煤机组快速灵活调峰蓄/供能技术”“生物质气化联合制氯醇技术”“低成本碳捕集与CO2化工合成技术”“宽负荷炉内超低NOx控制技术”等四项核心创新技术,开展了相关理论、关键技术开发、工程推广应用与人才培养工作,相关成果已广泛应用于电站锅炉、燃气工业窑炉以及生物质锅炉等,取得显著的经济和社会效益。工作室承担了国家、省部级及国际合作项目30余项。

未来,工作室将持续发扬“努力拼搏,服务行业,奉献国家”的团队精神,持续推动学术创新与人才培养,助推我国能源领域低碳转型,打造一流创新团队。才培养,助推我国能源领域低碳转型。

王先林劳模创新工作室

以法之名兼济天下

在与法同行的三十余年中,全国模范教师、上海交通大学凯原法学院教授王先林深入接触法律的各个领域,但最让他钟情的还是竞争法,特别是其与知识产权法的交叉领域。

求学期间,王先林受到许多法学大家的指导,也得到了学校的精心栽培。因此当身份转换成为教师时,他努力投身到法律人才培养的工作中。“我们作为教师,不仅要关注自己的学术成果,更多地要关心如何培养学生,让他们在学术道路上少走弯路”,这是王先林对教书育人的一贯态度。

面对每年不断加入的优秀青年教师,王先林始终将科学研究、基地建设和智库建设与人才培养工作紧密结合。近年来,他与上海交通大学竞争法律与政策研究中心执行主任李剑和副主任侯利阳共同成立王先林劳模创新工作室,依托研究中心这个平台在发挥竞争法学术方面优势和影响力的同时,加强与政府部门的合作,提供政府决策咨询服务,在人才培养的过程中做到学术理论和实务技能并重,真正实现了两者的有机结合。

游高轩劳模创新工作室

精雕细琢匠心育才

“沉下心来,把复杂的事做简单,把简单的事做到极致,我觉得这就是一种工匠精神。”20多年来,全国五一劳动奖章、上海工匠、上海工艺美术职业学院高级工艺美术师游高轩始终这般全身心地投入他所热爱的玉雕行业。

为了提高镂空玉雕作品的工艺精细程度和成品率,游高轩不断摸索、总结和试验,研发出“力学镂空雕技法”,运用计算机辅助程序,融入力学原理,得出作品最大受力支撑点并进行合理布局,使镂空玉雕作品更有支撑力。

走上教师岗位后,他更专注行业人才培育。他不仅将积累多年的理论知识和实践经验充分融入教学方案,还带领工作室成员完成玉雕技艺创新基地、上海市技能大师工作室和上海市高校青年教师培养资助计划等科研项目,参与了《工艺品雕刻工》《宝石琢磨工》国家职业标准修制订工作和全国工艺品雕刻工职业技能竞赛工作以及中华玉雕校级教学资源库建设等工作,为行业发展和人才培养作出积极贡献。