春日清晨,上海交通大学医学院内梧桐树影婆娑。教学楼内,《医学遗传与胚胎发育》课吸引着学生们的注意。讲台上,黄雷以温和的语调提问:“如果基因编辑技术可以改写遗传病,我们该如何平衡科学与伦理?”台下的讨论声此起彼伏,如同一粒粒科学的种子在年轻的心中萌发。

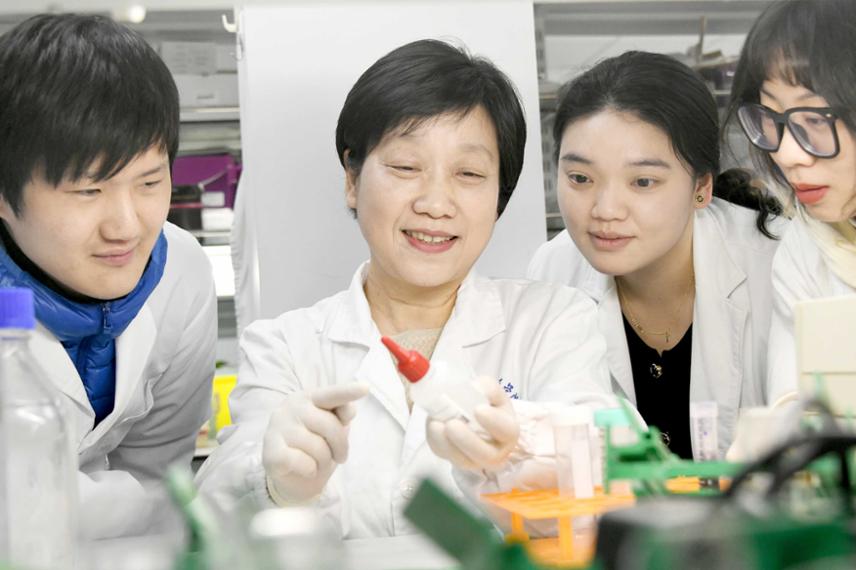

黄雷不仅是上海交通大学医学院教授、全国五一劳动奖章、上海市先进工作者、上海交通大学“教书育人奖”一等奖获得者,也是黄雷劳模创新工作室的领军人,她带领工作室成员在医学教育与科研的沃土上深耕,用创新思维点燃课堂,以团队力量托举青年成长,书写了一段“用智慧激发创新,以爱心呵护仁心”的动人故事。

讲台上的“基因解码者”

“与学生交朋友,在他们成长的道路上给予帮助,让他们成为最好的自己。”这是黄雷的座右铭。

2007年,黄雷从哈佛大学完成博士后研究,加盟上海交通大学医学院。18年来,她用智慧激发学生的创新潜能,用爱心呵护学生的仁心,成为同学们喜爱的“导师妈妈”。

在组建以黄雷为带头人的劳模创新工作室后,她带领团队推进整合式课程教学改革,主讲的《医学遗传与胚胎发育》就包含着她的教育密码——“医学教育不仅是知识传承,更应传递对生命的敬畏”。课程通过打通线上线下平台,将各类遗传病、最新研究热点和人文伦理有机整合,把人文关怀注入专业知识的创新,荣获上海高校市级一流本科课程称号,成为学生口口相传的“金课”。医学教育的“基因图谱”

走进黄雷的办公室,墙上挂着的劳模创新工作室牌子和一张张团队照片,记录下一个创新共同体的崛起经历。

2017年,上海交通大学医学院成立组织胚胎学与遗传发育学系,黄雷担任负责教学的副主任。然而此时系内遗传学师资紧缺,她把目光对准了系里的引进人才——科研课题组长和他们团队里的年轻人,鼓励他们走上讲台,发挥科研优势反哺教学。

如今担任《医学遗传与胚胎发育》主讲老师之一的廖兵说,他当时内心只想做科研,为此黄教授还特地给他做思想工作。加入黄雷教学团队后,廖兵认识到“传帮带”在这里不是口号,而是浸润在日常的温暖细节。为了将科研优势转化为教学优势,工作室建立了科研教师及青年教师培养制度,通过示范教学、集体备课、新教师试讲、科研教师做学术讲座等形式,逐步培养教学能力。让廖兵至今难忘的是,他第一次写教案时,黄雷逐字逐句为他修改批注,让他在感到温暖的同时也学习了她的细致耐心。

廖兵在逐渐成长为一名优秀教师,同时他也在工作中体会到黄雷经常挂着嘴边的“教学相长”的作用。“学生们虽然对知识掌握的广度和深度还不够,但有时反而会提出一些天马行空的问题,”廖兵提到,“有学生问我胚胎发育和生命起源的关系,课后我在查找相关资料时发现,相关内容很契合全能干细胞理念这一学术前沿问题,给我的科研带来了启发。”

工作室的另一位成员王琼作为科研课题组负责人,承担的科研压力更大。为了给王琼减负,黄雷没有让她一开始就参与全体系教学,而是让曾在国外长期学习、生活的她发挥自身特长,讲授科研英语。减轻负担不是降低要求,黄雷同样为王琼组织了遗传学课程的集体备课和试讲。没想到试讲中王琼自认为讲得很好,却被同事们提出了好几条意见建议。黄雷在课后第一时间找王琼谈心,帮她分析科研学术报告和上课的区别,还作为知心姐姐给她带去心理抚慰,让原本有些委屈的王琼迅速走出阴影、重新修改课案。更让王琼感动的是,黄雷对她的信任支持。当王琼打破常规、以一场英语竞赛代替期末考试时,黄雷全力支持,拿出教学经费支持她做好竞赛,还组织全系师生现场参与、为比赛者打分,让英语竞赛成为全系研究生的一项重要活动。

曾经埋怨教学挤占自己科研时间的王琼,如今也尝到了教学的甜头,不仅通过课堂管理学习到团队管理经验,还吸引了不少优秀学生报名参加她的科研课题组。

廖兵和王琼的成长并非个案,在黄雷的带动下,这个拥有26人的劳模创新工作室里,高级职称就有21人,其中国家级高层次人才10人次,上海市高层次人才16人次,同时还在科研、教学和社会服务方面取得了一系列成绩。

让创新“基因”生生不息

“让学生得到更好的教育。”这是工作室成立的目的,也是黄雷对工作室成员的要求。

为了让学生的学习效果更好,黄雷带领工作室团队进行教学研究与改革。以《医学遗传与胚胎发育》整合课程为例,该课程整合了与《医学遗传学》内容相通的《胚胎学》和《分子生物学》的部分内容,帮助学生融会贯通。团队以学生为中心,在整合课程的教学师资、教学内容、教学方法和评价方式等方面全面推进改革。廖兵兴奋地说,现在学生在课堂上“抬起了头”,激发了学生的主动学习动能和创新精神。前不久,工作室发表教学研究论文,通过对照发现,采用新的教学方式后,学生的自主学习技能和整体学习效果方面都有明显提升。

除了课程改革、教材编撰,黄雷带领工作室成员还承担了省部级和院级教学项目8项,发表教学论文10篇。

在课堂教学之外,黄雷和团队成员指导本科生科研实践,使学生通过科研实践学习相关领域的理论知识、培养实验技能和科学思维方法,激发学生的创新潜能。

在黄雷指导下,获得国家级大学生创新研究大赛银奖的李文彦博士还记得第一次请黄教授做指导老师的情景。当时李文彦还只是一位临床专业五年制班的普通学生,和小伙伴们闯进黄雷办公室时,内心其实非常忐忑,特别是得知黄教授已经担任了两个学生科研项目的指导老师时,更是以为没戏了。没想到黄雷被学生们的学习热情打动,不仅满足了学生们的要求,还为他们重新设定了研究课题和方案。项目组学生黄思佳还记得黄教授在科研过程中对他们的关心爱护和指导,更记住了黄教授对他们实验过程中疏忽、纰漏的批评,黄思佳表示,对科研、临床的严谨态度是她一生的收获。同样参与项目的邱旭东则感谢了黄雷工作室的老师们,像工作室成员邓华云老师为他们打开了做实验的大门,廖晓东老师如同实验室大管家为大家服务。

几年来,黄雷劳模工作室共指导本科生RBL项目15组、大学生创新实验项目7组,获得1项国家级、4项上海市级荣誉。

教育的回响,在时光中愈发清晰。走过办公室走廊,工作室的灯光依然明亮,玻璃窗上倒映着团队成员的身影:有人伏案修订新版教材,有人调试着AI课件,还有人与学生围坐讨论……在这里,创新不是冰冷的术语,而是浸润着人文温度的课堂;传承不是机械的重复,而是用生命影响生命的漫长耕耘。

“医学教育的真谛,在于把知识的基因植入学生心灵,让它自主表达、代代传承。”或许这句话就是黄雷劳模创新工作室最好的注解。