鱿鱼,富含蛋白质和氨基酸,营养价值高,是很多人喜爱的海产品。然而,中国的渔船往往需要驶到北太平洋公海、东南太平洋公海和西南大西洋公海等海域,用独特的“鱿钓”技术,才能万里迢迢把美味运回国。

那么,渔船什么时候开,开到哪里,才能捕捞到数量多、质量好的鱿鱼?三十多年来,上海海洋大学三代“鱿鱼教授”带领团队深入大海,给出名为“中国鱿钓”的正确答案。如今,接过第一代“鱿鱼教授”“中国鱿钓之父”王尧耕的接力棒,上海海洋大学海洋生物资源与管理学院院长陈新军以人工智能赋能远洋鱿钓渔业,为国家海洋战略研究鱿鱼资源,成为国内远洋鱿钓行业的科技领军人物。

扎根大洋一线的“鱿钓人”

一副黑框眼镜,一身冲锋衣或白大褂,下得了澎湃的大海,入得了高精尖实验室,他带领的团队获得的科研成果证书,挂满了整整一面墙……他就是陈新军,学生口中的“鱿鱼教授”。

怎么会开始研究鱿鱼?“国家需要嘛,当时就跟着老师干了。”陈新军回忆道。20世纪90年代,当中国渔业即将迈向远洋之际,欧美日俄等国家凭借先发、技术和造船等优势,早已将渔船驶向世界各地。面对被多国占据的海洋资源,我国选择鱿鱼作为“入门级”捕捞品种——公海的鱿鱼资源尚未得到真正开发,且鱿鱼在国内拥有一定的消费基础。基于这些考量,1989年8月1日,“中国鱿钓之父”王尧耕受原农业部委托,率领科研团队乘坐上海海洋大学的“蒲苓”号实习船,首次前往俄罗斯管辖的日本海域进行光诱鱿钓试验与资源调查,并取得突破性成果。这是中国船只首次驶入远洋进行鱿钓试验。1992年,王尧耕教授打来一通电话:“你愿意来念我的研究生吗?”“愿意!”这次“双向奔赴”成就了陈新军的第一次出海。

没有水温等渔况分布图,没有人知道哪里会有鱿鱼。一次远洋航行,单程至少两周,加上工作时间,往返一次,至少需两个月。与陆地电话不通、信息不畅,几乎与世隔绝的出海体验,对陈新军而言,是一次极大的考验。然而,这次出海的收获却让他流连忘返:“科研工作需要回答的一切问题、一切研究素材都来自大海,那里就是我们的‘工作一线’。”

“鱿鱼是海洋中上层种类,适宜的生产温度不同的种类是不一样的,通常在海平面下深及几百米范围内昼夜垂直移动。”对这个为之奋斗半生的研究对象,陈新军如数家珍。首次出海后,他又连续八年出海,每次长达三到四个月,航线远至夏威夷北、新西兰等海域。“每次出海,我脑子里成天想的都是如何精准找到中心渔场,如何提高捕捞率,如何解决鱼儿上钩后又脱钩的问题等,不知不觉中时间很快就过去了。”他笑着说道。

“鱿鱼教授”的黑科技

钓鱿鱼,是一门辛苦的技术活儿。相比日钓,夜钓效果更好,待到太阳落山,茫茫大海上行驶的渔船放下钩子,打开水下灯,等着瓮中捉“鱿”。然而,并不是每一次的“下钩”,都能满载而归。出海多次,最让陈新军印象深刻的是船长向他抛出的问题:“陈教授,我们什么时候能预测到鱿鱼出没的情况,不空钓而归?”

来自渔业第一线的需求,鞭策陈新军带领团队埋头钻研“鱿鱼预报”,完成了全球9个海域30年鱿鱼资源调查分布图,创建了鱿鱼栖息地模型和鱿鱼资源预测模型,而其自主开发的鱿鱼渔情近实时预报系统,则为鱿钓船及时到达、精准捕捞提供信息支撑。近年来,“鱿鱼预报”准确率普遍超过80%,一举扭转了从前“无头苍蝇”式的捕鱼方式,不仅成为国内渔业企业的重要参考,连海外的渔业加工业都可能随之产生波动,影响力不断扩大。由陈新军团队研发出的系列鱿钓技术成果被广泛应用到了全国合计50多家远洋鱿钓企业、700多艘鱿钓船。

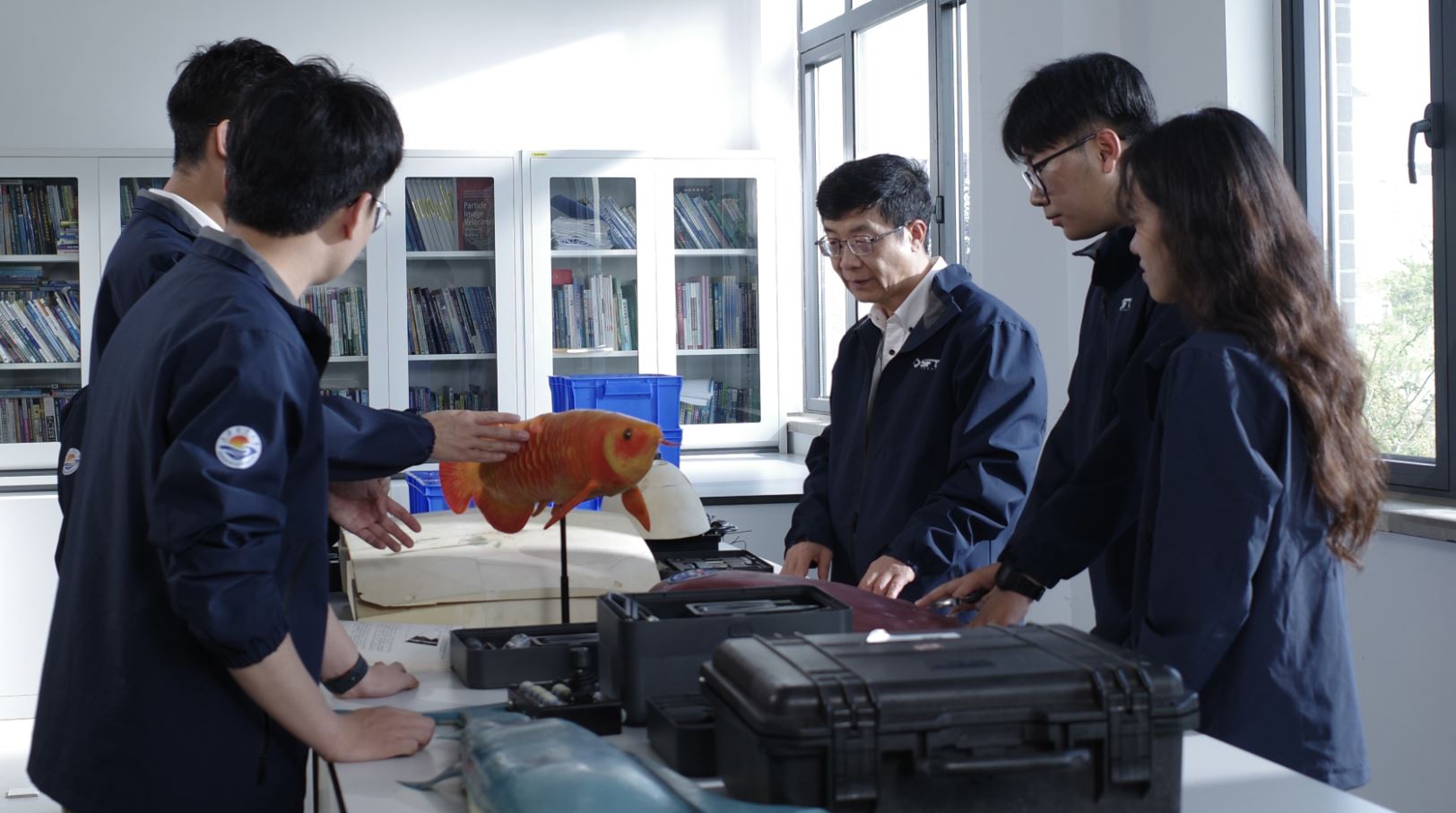

“这些还远远不够。”陈新军说,除了知道鱼在哪里、什么时候出现,还应当结合人工智能等新技术“主动”出击,围绕鱿鱼生态捕捞、可持续利用,将构建了一套全生态的鱿钓作业数字孪生系统:结合不同集鱼灯等优化手段,实现灯光智能集鱿,进一步提高捕鱼效率;运用“仿生鱼”近距离研究鱿鱼习性,打造成套水下鱼类行为原位观察装置,获取鱿鱼在自然状态下的真实行为模式,丰富鱼类行为学的理论体系;不断增强鱿鱼资源掌控能力,发布国际鱿鱼指数,在世界鱿钓渔业发展中体现“大国担当”……这些科研成果将会在不久的将来应用到一线企业。

善观察、爱提问、会思考的性格,加上对世界各大渔场的实际体验让他飞快地成长着,并不断在事业上取得新突破。时至今日,陈新军团队在国际学术刊物上累计发表鱿鱼方面的论文180多篇,处在国际领先,这一系列研究成果奠定了中国在大洋性头足类资源研究领域的国际地位。

打造行业的“黄埔军校”

随着越来越多研究任务以及管理职能的转变,2000年后,热爱海洋的陈新军不再有时间随船出海,但他却凭借着对鱿钓的钻研,转向了另一片“战场”:远洋鱿钓渔业的人才队伍培养。

“学海洋渔业科学与技术专业,需要上知天文下知地理,系统性不亚于航天科技。”陈新军说,伴随着远洋渔业的发展,专业人才队伍建设的脚步不能停歇。“首先要会开船,在没有卫星导航的情况下要懂得凭借天文知识判断方向;网具运维、声学探鱼技术同样不可或缺;还要学会通过渔业生物学、海洋学、地理信息系统等进行渔情评估;除此之外,海洋渔业资源的国际竞争,也需要专业人才的介入……”

为此,陈新军带领团队围绕专业人才新的培养目标,拓展新的专业方向,构建新的课程体系。他主持教育部“新时代背景下海洋渔业科学与技术专业人才培养模式改革与实践”等重要教改项目,牵头教育部海洋渔业科学与技术专业核心课程群虚拟教研室建设,组织国内9所高校成立海渔专业协作组与专业教材编委会,致力于我国高等院校海渔专业的高质量发展。与此同时,他主编《渔场学》《渔业资源生物学》等多本“十四五”农业农村部规划教材,在国际上主编出版了《BiologyofFisheryResources》等4本英文教材,把优秀教材推向国际化,提高我国渔业教材的影响力。

从教30载,他培养了一批又一批品学兼优的学生,在各类学科竞赛中屡获佳绩,多次获得全国挑战杯一等奖等奖项。更有优秀学生代表田思泉、李纲等,分别担任着北太平洋、南太平洋相关渔业组织的负责人。

远洋鱿鱼钓,是一场苦旅,也是一次狂欢,交织着勤朴的劳作、出发的勇气和探究的智慧。“科学找鱼,科学养护,在保护中开发和在开发中保护,是未来我们长期钻研的方向。”陈新军笑言,发展数字孪生系统,增强对鱿鱼资源的认知能力,进一步深入掌握鱿鱼生活史过程及其对气候变化的响应,可持续为人类提供优质的鱿鱼资源,助力中国在世界鱿钓渔业发展中体现“大国担当”。这些,就是陈新军步履不停的奋斗目标。