崔松最近被“网爆”了,起因是一条抖音视频。他用玩笑的方式,说出远离高血压的“6个不要”,其中,“永远不要让自己变老”等话,让评论区一下子“炸”开了锅。

对此,崔松也很无奈:“我只想告诉大家,患高血压的因素有些是不可改变的,比如年龄、遗传。以前我宣传怎么控制高血压时,大家反应平淡,没想到‘满嘴反话’会引起那么大的反响。其实,有些毛病你虽然无法避免,可是我们能做到‘不要吃得太咸、不要不运动、不要长得太胖、不要精神压力太大’。如果大家记下了这些健康要点,被骂也值了。”崔松嘿嘿笑道,做了20多年医学科普,他不想再简单地灌输医学知识,而是引导大众养成健康观念、健康思维和健康素养。

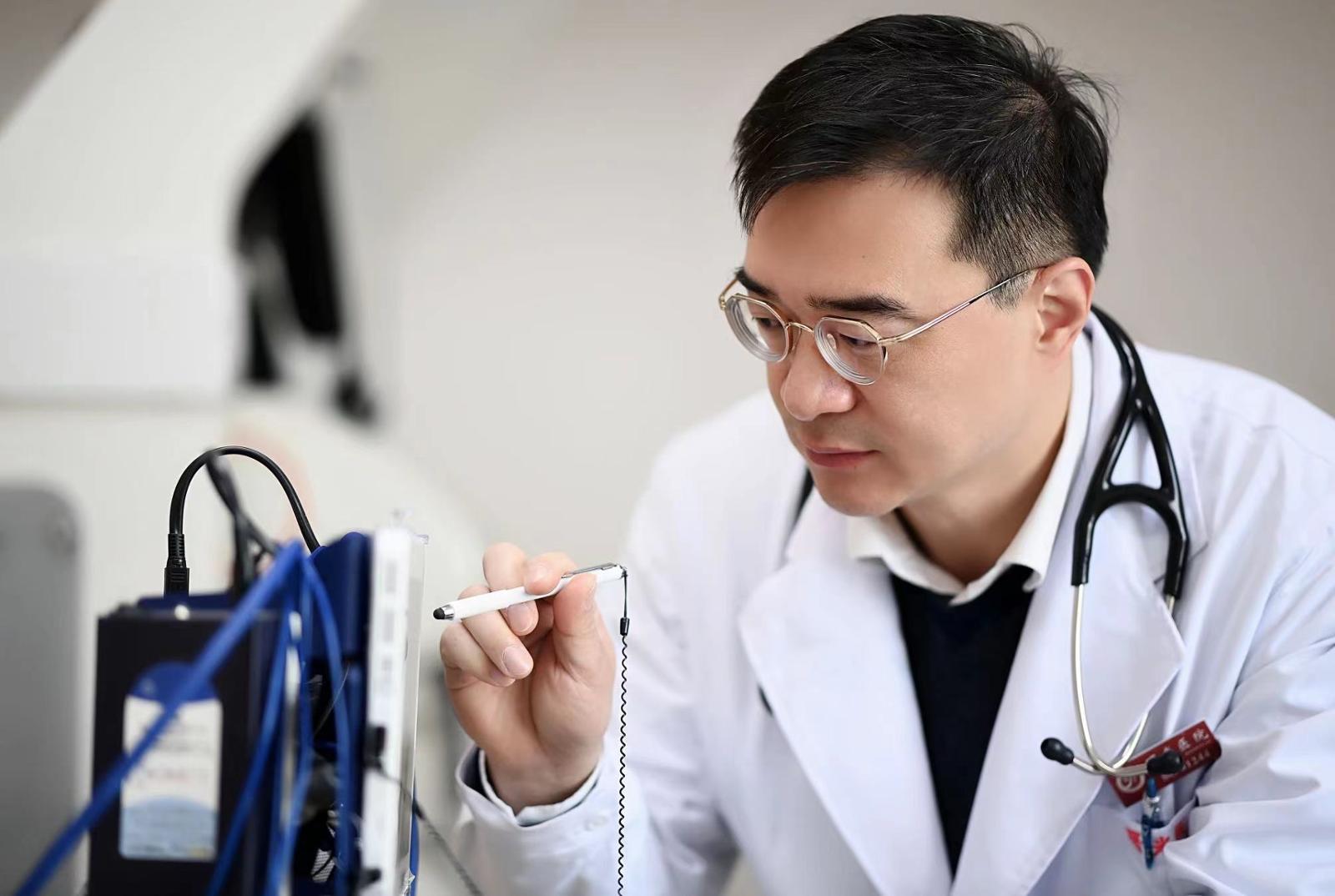

崔松,上海中医药大学附属曙光医院心内科主任医师,2023年任该院老年医学科副主任。从医近30年来,他把医学科普视为治未病的“长效药方”,身体力行地做一名健康科普的“摆渡人”。2021年崔松入选上海市医务人员健康科普影响力排行榜百强,2022年获评上海市科普引领人才。

“短视频一般越短传播得越好,但是我现在会把时长拉到1分半到2分钟,就是想透过症状讲明白背后的致病机理,做高阶科普,这也是我作为科普‘引领者’的使命和责任所在。”崔松说。

科普“网红”是怎样炼成的

“一米是爱你的距离!”“消毒水不是花露水,过度消毒也是毒。”疫情期间广为流传的金句,让崔松成为医学科普“网红”。

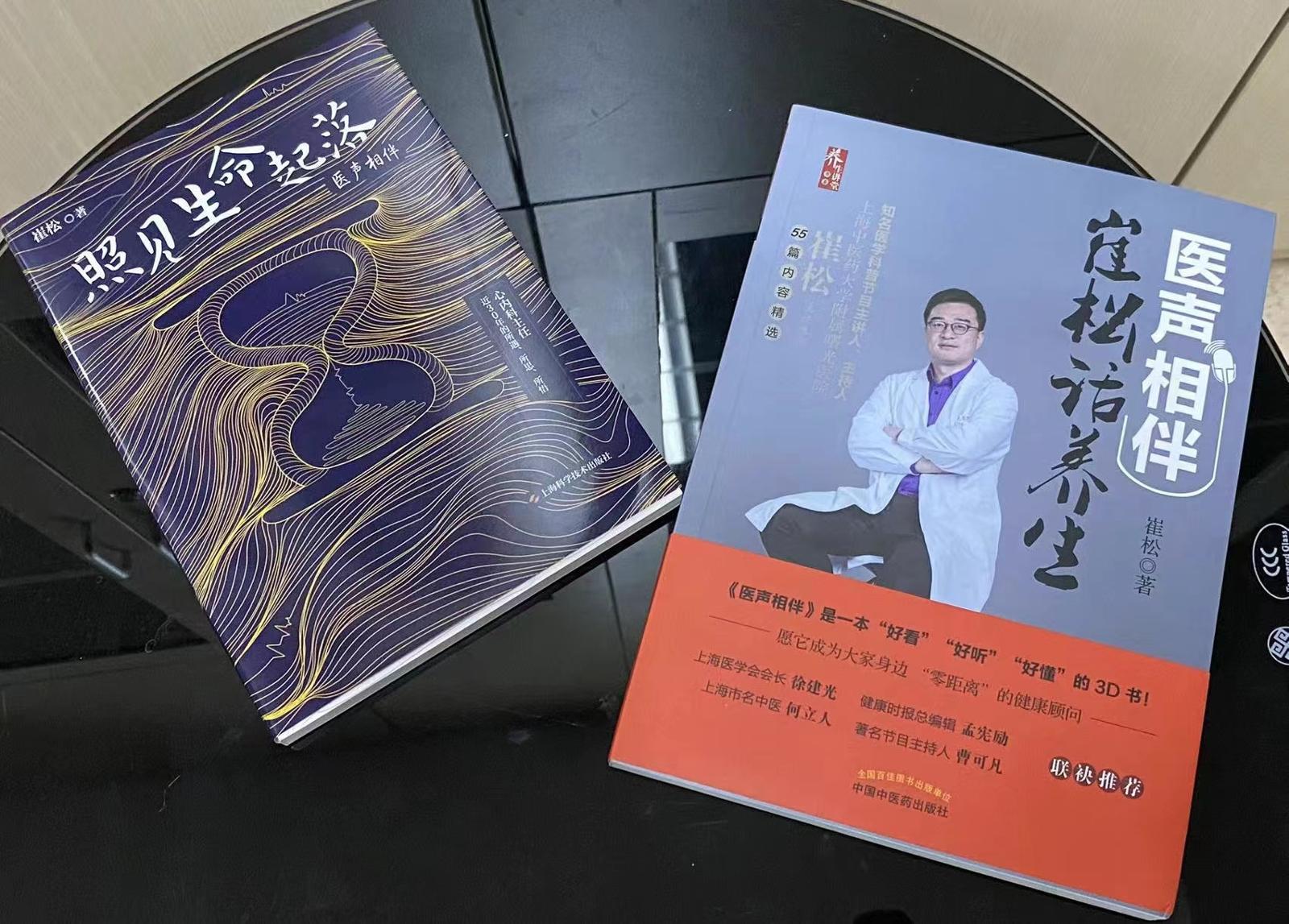

通俗易懂、逻辑清晰、生动幽默……崔松的科普靠谱、接地气、很会打比方,总能说到老百姓的心坎里。在“医声相伴崔松说”公众号上,他发过一篇阅读量“10万+”的文章《心脏说明书》。文章运用一系列比喻介绍了心脏结构与常见心脏疾病,如将心脏比作一间房子,有两室两厅(心房和心室)、墙壁(心肌)、门(瓣膜)、水管(血管)和电线(电传导系统)。水管老化就是动脉硬化,电灯乱闪可能是早搏或房颤。

有人把崔松的口才视为天赋,而他却归功于多年来在电视台主持医疗访谈直播的磨砺。2000年-2007年,崔松在主持电视节目《走向健康》的7年,不仅为他打下了扎实的“全科医生”的基础,具备了泛科普的传播实力,而且锻炼了应变能力,并形成独有的崔式语言风格,他称之为“把中文翻成中文”,即把晦涩专业的医学术语翻译成大白话。“要讲老百姓听得懂的医学,把预防做在前面,让疾病少发生甚至不发生。”

那些年,他开始频繁接触各领域医学专家,在专业素养、知识储备等方面飞速提升。“每两周主持一场,每场要与沪上两名不同专业的医学大牛对话,倒逼你不断将知识回炉再造。那时的电视直播只延迟16秒,大咖的话要接得住、回得快,最后总结陈词还得掐点收尾,我的心里一直挂着一个钟,力争精确到秒。”崔松说,现在的即兴创作、录音方式“说”稿成章等“本领”,都是当时练出来的。如今,在繁忙的看病问诊中,崔松仍能保持高产量高水准的短视频输出,也得益于那段宝贵的主持人经历。

“医生做好科普并不容易,要有多年临床经验积淀,自己吃透了医学知识,才能深入浅出地讲解。”崔松解释道。

心病还需心药医

崔松是科普专家,也是以中西医结合为特色的中医心血管医生。作为一个看“心病”的医生,他将中医、西医、心理这三门学科融会贯通,诊治躯体的心病,同样疗愈精神的心病。“科普医生不能光低头看病,医生看病人的角度不同,科普的高度、广度、深度也会不同。”

事实上,崔松的健康科普思维是伴随其一路求医而逐渐成熟的。1995年,他从上海中医药大学毕业后,进入曙光医院心内科工作,很快便意识到书本知识和临床脱节,迫切想将现代医学这块“短板”补足。之后,他获得机会去中山医院心内科进修,葛均波教授带他做了第一例心脏介入手术。回来后,他养成了记录手术的习惯,并慢慢发现,有一类病人的症状不仅有器质性问题,还有患病过程中产生的心理问题。若心病不能及时干预,就可能产生新的病症。于是,2005年起,他到精神卫生中心进修,并参加中德高级心理治疗师的培训。补上的“心理”一课,为他提供了多维医学视角,也恰好顺应了目前生物医学模式向全人医学模式转变的趋势——医学更关注患者的心身健康、提高生命质量。他觉得自己有“学习恐慌症”,本事总没学够。2008年,已是副主任医师的崔松,考入第四批全国老中医药学术经验继承人班,师从名中医何立人。2018年,崔松入选上海市中医药领军人才,继续跟随何立人学习。

“正是因为这些学术背景,让我在科普时不再简单地回答病人这是什么病,该吃哪种药。中医有个理念叫‘同病异治,异病同治’,看上去是一种症状,致病原因却不同;而在不同的器官上表现出来的一些疾病特征,可能是同一种病因所致,”崔松说,症状背后可能是生理问题,也可能是心理原因。胡大一教授创立的“双心”医学,就是希望心血管医生也是心理医生。而他天生就是“双心”医生。“中医认为‘心主血脉’‘心主神明’,自古就有‘情志’一说,情绪致病,也能治病。我的强项就是用中西医结合的方法治疗难治的心血管疾病,包括难治的高血压、心衰等心身问题。”

不久前,一对母女看了抖音视频,从盐城农村慕名来找崔松。母亲常年失眠、头痛,苦不堪言,崔松追问后得知,父亲脾气暴躁,家里经常吵架,母亲一生气就犯头痛病。崔松结合检查报告,诊断她为心身病。母亲感慨道,看了这么多医生,从没人问过她生气时头痛不痛。心身病怎么治?崔松开了自制的协定方“灵景方”,“治心病需先安神,灵景方取两味中药灵芝和景天三七而命名,用来致敬恩师何立人,他喜用灵芝补气、景天活血。”他说,从中医治郁病的角度看,很多问题可迎刃而解。“医生看病时,除了看本身的器质病变,一定不要忘记也要看看病人的情绪,照顾一下他们的内心。”

“医”声相伴播撒健康种子

1999年至今,崔松二十年如一日坚持健康科普这个“副业”的初心,先后担任健康讲坛、中医药文化讲堂等多个电视节目的主持人。2010年,他成为首批国家中医药文化健康科普专家后,一直在各大电视台做嘉宾,完成了从医学科普节目主持人向健康科普专家的转型。

10年前,步入不惑之年的崔松,晋升正高职称。有了之前的实践和积淀,他决定将更多精力和时间投入到健康科普和健康教育事业中。近年来,他搭建起“医学科普全媒体矩阵平台”:公众号《医声相伴崔松说》、头条号《崔松主任话健康》、抖音“聊健康的崔主任”等,至今已有近200万粉丝,播放浏览数亿次,一路播撒科普的种子。

在崔松看来,优秀的健康科普人要保持活力、保证水准,才能说服大众,传播更广;还要努力带动更多人,加入科普队伍。“过去我一直单打独斗,2021年我成为市健康科普专家库中医药领域召集人,带领团队一起干,又申报了上海中医药大学通识课程《医学健康传播》,今年开课,未来将吸引更多‘新鲜血液’接过我的棒继续干。”

他说,“偶尔治愈、常常帮助、总是安慰”,是医学的常态,当医生无法治愈病人时,最好的安慰和帮助是树立健康的理念,提振病人的信心。科普的意义就在于,当医学束手无策时,保持正面的健康观和生死观。去年,崔松的第二本科普书《照见生命起落》出版,23个真实的故事背后,是他怎么理解科普、践行科普,也是他探寻自我觉察、医者初心和生命意义的心路历程。