党的二十大报告指出:要加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大国工匠、高技能人才。时代发展,需要大国工匠;迈向新征程,需要大力弘扬工匠精神。今年是长三角一体化上升为国家战略五周年,随着长三角一体化迈入更高质量发展的新阶段,首届“长三角大工匠”的评选成为工会服务国家战略的新实践、新探索。6月28日,2023年推进长三角高质量一体化发展工会工作联席会议在上海召开,沪苏浙皖三省一市总工会联合命名了40名首届“长三角大工匠”,他们耕耘在重大工程、传统产业,搏击于新领域、新赛道,以匠心和智慧引领广大职工,为长三角地区高质量发展再立新功。

建造世界一流海洋装备

李勇上海外高桥造船有限公司搭载部埋弧焊接三班班长

李勇,特级技师,中国船舶集团高级专家,现任上海外高桥造船有限公司搭载部埋弧焊接三班班组长,主要从事船体焊接作业。曾荣获全国技术能手、上海市劳动模范、上海工匠等荣誉。

李勇深耕造船焊接技术领域30余年,先后参与“海洋石油981”钻井平台、超大型集装箱船、国产大型邮轮建造等国家重点船舶工程。他攻克了深水钻井平台低合金高强度钢焊接难题,创造直接经济效益135万余元;解决了超大型箱船抗扭箱厚板焊接极易产生裂纹的难题,有效控制大型箱船建造精度;发明“海上巨无霸”400KVLOC矿砂船推进垂直自动焊工艺新技术,极大提升了超大型矿砂船焊接质量和效率;面对国产首制大型邮轮史无前例的薄板焊接难度,创造焊接顺序调整及焊后电磁矫平相结合的组合工艺,确保分段精度,助力中国船舶工业迈出了坚实的一大步。

精益求精托起中国“星”

周恩杰上海卫星装备研究所卫星总装班组长

周恩杰是上海航天局“卫星精度测量工作室”首席技师,曾荣获全国技术能手、上海市先进工作者、上海工匠等荣誉。

周恩杰从事卫星总体装配工作近20年,带领团队圆满完成了“风云二号”“风云四号”等20多颗卫星总装及发射任务。他带领队伍顺利完成“国内最大双载荷卫星装配”“国内首次太阳翼板面水平装配与展开”“新一代高轨遥感卫星平台高精度制造”“星敏感器头部高精度装配”等项目攻关,获得4项专利授权,实现该领域国内“领跑”。他敢于攻关、善于创新,凭着高超的精度测量绝技,被称为上海卫星装备研究所精测“第一人”。周恩杰可以在4个小时内完成一般别人要用一天半才能完成的工作,而且测量和调试精度可以达到3角秒,以“瞄得快、算得准”的精测本领保证了卫星装配的完美和高效。

“状态修”保障地铁好状态

徐建军上海地铁维护保障有限公司通号分公司道岔转辙设备工作室负责人

徐建军曾荣获全国交通技术能手、上海工匠等荣誉称号。深耕世界第一规模轨道交通线网转辙设备领域33年,徐建军先后带领团队研发15项关键核心技术,形成成套装备、管理体系以及技术标准,突破超大规模下轨道交通转辙设备高效运维的全国难题,设备故障从2017年的78起下降至2022年的38起,全年5分钟晚点下降73%,2022年有19个班组实现了全年道岔零故障,其中1个班组连续5年零故障,4个班组连续4年零故障。他自主研发的ZYJ7型电液转辙机惯性轮专用拆装工具,将惯性轮故障平均修复时间下降67%,人工维护成本节约66%,设备成本每年节约500余万元,形成快速拆装操作法,荣获上海市职工先进操作法优秀成果、上海市优秀发明选拔赛优秀发明金奖、申请国家专利2项。

坚决打赢关键核心技术攻坚战

李冰寒上海华虹宏力半导体制造有限公司副总裁

多年来,李冰寒博士一直深耕非易失性存储器工艺技术,主导开发了华虹宏力0.25微米至55纳米多个技术节点的闪存工艺平台,累积芯片出货超200亿颗,取得良好的经济效益,曾荣获上海工匠等荣誉称号。

李冰寒在上海、无锡两大制造基地研发、上量过程中拼搏进取,取得骄人成绩,为科技尖端领域长三角区域一体化发展作出卓越贡献。李冰寒充分发挥工匠“领头雁”作用,创建了“李冰寒集成电路非易失性存储器工匠创新工作室”,通过开展现场教学、师徒带教等活动,工作室成为创新人才培养高地,团队中多人获得上海市启明星和上海市青年科技英才称号。李冰寒在团队建设中生动践行“家国情怀、一诺千金、敬业奉献、使命必达”的“华虹520精神”,为公司“8+12,IC+power”的战略添砖加瓦,为中国集成电路事业高质量发展贡献着自己的智慧和力量。

中国赛道设计第一人

姚启明同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司副总工程师、汽车运动与安全研究中心主任

姚启明,博士,教授级高级工程师,博士生导师。现任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司副总工程师、汽车运动与安全研究中心主任、上海智慧交通安全驾驶工程技术研究中心主任、中国汽车摩托车运动联合会专家委员、同济大学兼职教授。曾荣获全国劳动模范、上海工匠等荣誉称号。

姚启明被誉为“中国赛道设计第一人”,是国际汽联许可的全球12位赛道设计师中唯一的亚洲人,也是历史上唯一的女性赛道设计师。作为中国汽车运动、安全和文化领域的引领者,她在200余个赛车场规划设计中创造30余次“中国第一”和“世界第一”,为国家节省了大量土地资源和建设成本。她创办了中国首个智慧交通安全驾驶工程中心,义务起草中国首部行业标准、著有世界首部行业历史专著和系列“十三五”国家重点图书等。

“电”博士守护万家灯火

谢邦鹏国网上海浦东供电公司首席数据师兼张江中心数据管理组组长

谢邦鹏,工学博士,正高级工程师、高级技师,现任国网上海浦东供电公司首席数据师兼张江中心数据管理组组长、“谢邦鹏劳模创新工作室”负责人。荣获全国劳动模范、第七届全国道德模范提名、全国五一劳动奖章、中国好人、上海工匠、国网楷模、国网公司优秀共产党员、“新时代上海闪光青年”等荣誉。

谢邦鹏从清华大学博士毕业后进入国网上海浦东供电公司,工作后始终奋战于基层生产服务第一线,在继电保护、配电自动化、综合能源服务、数字化转型等方面都有丰富的现场工作经验和深入研究,直接参与并见证了世博园、迪士尼、张江科学城、临港新片区等区域的跨越式发展。十余年来,他牵头开展了数十项研究工作,有效提升了设备智能运检及供电服务水平,他带领团队已获得专利授权50多项、发表国内外期刊论文30多篇。

千锤百炼的“金银魔术师”

沈国兴上海老凤祥有限公司大件组组长

沈国兴是中国非物质文化遗产“金银细工”制作技艺的第六代传承人,曾荣获全国劳动模范、中国工艺美术大师、中国非物质文化遗产传承人、上海工匠等荣誉称号。他师从“中国工艺美术大师”张心一学习金银细工技艺,30多年来的坚持,让他成为传承传统精髓的杰出代表人物。

多年来,沈国兴先后设计制作出一批代表中国金银细工技艺顶尖水平的精品。最具代表性的是2007年主创制作的镶嵌金摆件《八仙神葫》一举荣获2008“天工艺苑百花杯”中国工艺美术精品奖金奖。首饰作品《韵律》获“亚洲足金首饰设计大赛”中国地区胸针组冠军。30多年的职业生涯,沈国兴练就了一手“修旧如旧”的绝活。为国家级博物馆修复了距今两千多年前的国家二级古代文物珍宝——《摩羯形金提梁壶》《辽金孩儿枕》《辽金花瓶》等十余件金器皿,使十余件金壁不足20丝厚的金器珍宝恢复了原来的面貌。

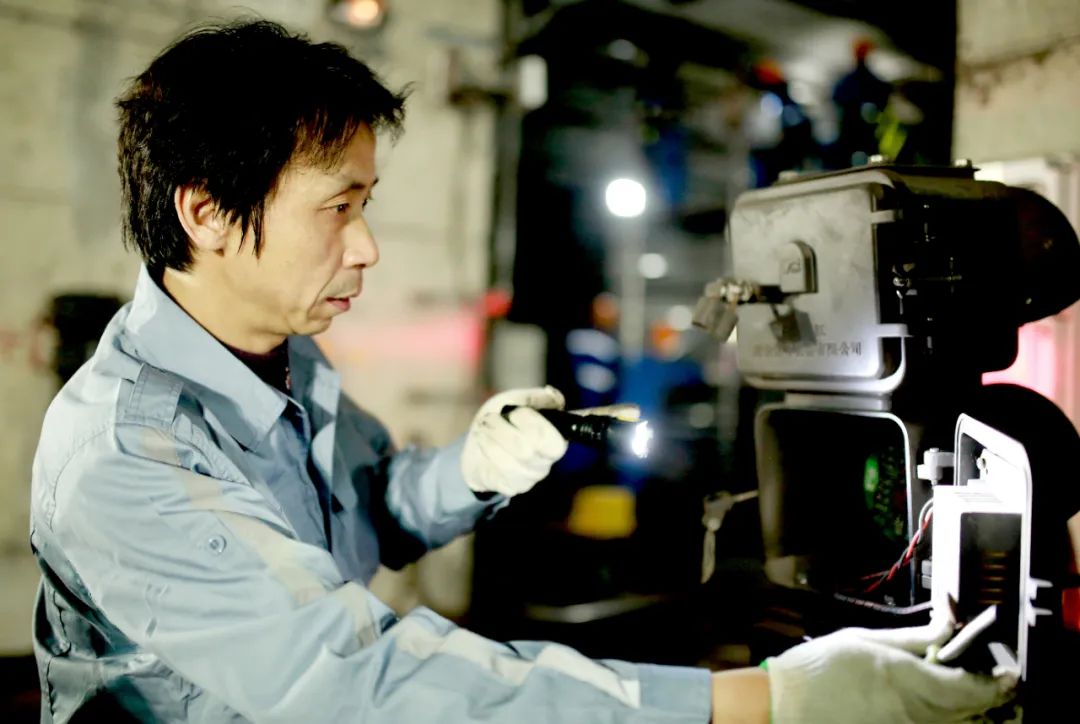

让“中国速度”跑得更快更稳

张华中国铁路上海局上海动车段动车组机械师、调试工长

张华是动车技术创新工作室领衔人,曾荣获全国劳动模范、上海工匠等荣誉。他善于各型高铁列车检修技术,曾以过硬的技能获全国铁路动车组机械师职业技能竞赛个人全能第一,成为国家铁路动车组运用检修专家组成员。

张华是上海首位动车组调试主操作手,面对部件成千上万、电路错综复杂的高铁列车,他以严谨细致、精益求精的工匠精神不放过任何隐患,凭借长期积累的检修经验,圆满完成了长三角第一列动车组高级修自主调试任务。截至目前,他带领团队零差错调试高速动车组700余列。秉承“匠心钻研、守正创新”的理念,他攻克70余项核心技术,获得国家专利35项,近年来获全国职工技术成果奖、全国优秀质量成果、上海市优秀发明选拔赛金奖等一系列成果。张华以精湛的技术和探索创新的精神,让“中国速度”跑得更快、行得更稳,助力高铁这张国家名片更加闪亮。

服务一线屡破技术瓶颈

徐珺中国电信股份有限公司上海分公司客户服务支撑

徐珺专注通信线务领域26年,曾荣获全国劳动模范、全国技术能手、上海工匠等荣誉称号。他热爱线务工作,坚持骑“电驴”走街串巷,为客户提供服务,用线务员视角观察、思索、求变,一次次突破技术瓶颈。

徐珺长期坚守一线,聚焦光纤接入、信息通信网络布线、客户端装维和智慧家庭等技术领域。他组建工作室已有13年,“专业的接入、专业的价值”是工作室的目标口号,先后培养出各级劳模、工匠及技术能手共16人,团队荣获全国示范性劳模创新工作室和国家级技能大师工作室的称号。徐珺团队推出的暗管入户“四小”工具,提高了暗管穿线成功率,降低工具成本,在FTTH和FTTR施工中发挥着重要的作用;徐珺团队各类小革新小发明已有近20项获得了专利。同时,他代表一线线务员参与了隐形光缆行业标准制定,并积极协助集团完成全光组网等安装维护规范的制定工作。

每年研发新产品新工艺数百款

熊朝林上海阿为特精密机械股份有限公司工程技术主管

熊朝林曾荣获全国五一劳动奖章、上海工匠、上海市首席技师等荣誉称号。他从事精密机械制造20余年,主要承担高精密零件的制造工艺设计和技术团队建设等工作。每年研发新产品新工艺数百款,曾攻克了细胞切片机、核酸检测仪、呼吸机、质谱仪、气浮导轨等核心零部件的制造难题,关键技术获得30余项实用新型专利及发明专利,荣获国务院特殊津贴、全国职工创新二等奖及全国五一劳动奖章,连续2年获得上海科技进步三等奖等荣誉,3年内培养国家级高技能人才10余名。

目前,他正带领团队研发光刻机及精密测量设备关键零部件的制造工艺。