从“和谐号”到“复兴号”,中国高铁以超乎想象的速度跨越山河,当人们在感慨一枚硬币可以在高速行驶的车上能稳稳地竖起时,却不曾知晓,其背后是无数铁路人日以继夜的坚守与传承。在上海动车组检修基地,就有一位扎根一线28年的“高铁医生”。他正是刚刚荣获2025年“大国工匠”的中国第一代动车检修人、首席维修师——张华。

从检修老式绿皮车,到攻克“复兴号”的核心部件维修技术;从最初的“一个人、一间房”,到“一群人、一层楼”……岁月流金之间,张华以“啃硬骨头”的韧劲钻研技术,用“零差错”的严苛守护安全,在平凡的岗位上,走出了技能成才、技能报国的非凡之路。

永不服输,每一步都踩在技术突破的刀刃上

“十几年普速客车电气检修的底子,是我最宝贵的财富。”回溯1997年,刚入职的张华一头扎进普速客车检修工作,每日爬车顶、钻车底,在油污与汗水里反复摸索,不仅快速成长为现场里的技术能手,更攒下的扎实功底,为后来叩开动车组检修这一陌生领域的大门,埋下了关键伏笔。

2009年,拥有十多年检修经验的张华,入选首批动车组高级修调试人才培养计划,被派往主机厂深造。这是他职业生涯中首次接触动车组,一切都要“从零起步”。当时,核心检修资料多为外文版本,复杂的电路图堪比“天书”,主机厂能提供的技术支持有限,就连经验丰富的授课师资也屈指可数。

“白天跟着师傅扎根车间摸设备、练实操,晚上抱着图纸和外文资料琢磨到深夜,虽然累,但很充实。”凭着这股不服输的韧劲,张华从众多学员中脱颖而出,成为首批考核合格的3人之一。载誉回沪后,他又凭借过硬的技术功底,当选上海首位动车组调试主操作手,在全新的领域闯出了一片天。

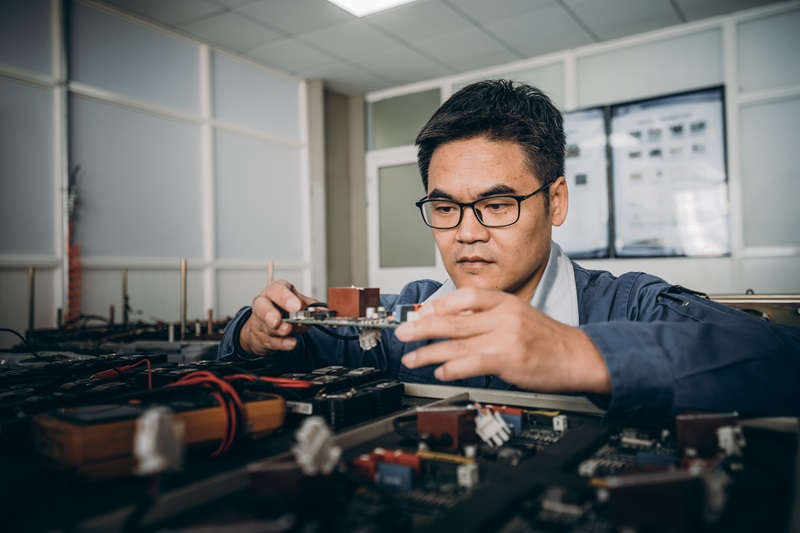

张华在日常检修工作中不断打磨技术细节。受访者供图

2013年,张华为突破技术瓶颈、拓宽行业视野,报名参加全国铁路动车组机械师职业技能竞赛,开启了小半年的集中培训。那段日子,他把每一次模拟操作当实战,反复打磨技术细节。

汗水是努力的印记,如今,张华每每回忆都感慨万千:“当时,在集训的时候,我每天可以瘦一斤,前半个月瘦了15斤,工作服干了湿、湿了干,一天下来一条条白色的盐渍清晰可见。”最终,功夫不负有心人,他从96名顶尖决赛选手中脱颖而出,站到了最高领奖台。

自主创新,将核心技术牢牢握在国人手里

可以说,张华见证了中国高铁从无到有的一个过程,包括动车检修技术。如今,再谈论起最初的困难,他直言:可以说是“全方位的”,其中,主要就是技术壁垒。

原来,早期的动车组部分部件依赖进口,随时面临列车“趴窝”的风险。“我们在检修时发现是故障部件时,由于不掌握核心技术,往往只能整件更换或委托部件生产商检测维修,不仅导致检修成本居高不下,而且还存在由于一个部件供应不及时导致整列车不能用的情况。”张华直言:“那种受制于人的感觉,非常憋屈。”

作为第一代动车检修人,张华深知自己有责任义务自主掌握检修技术。“高铁承载着万千旅客的平安出行,我们不能永远依赖别人。”那一刻起,他的心中萌发出了这样一种信念:必须要把核心技术牢牢握在自己手里才行!

于是,面对“卡脖子”难题,张华毅然带领团队开启自主研发之路。“别人不教,我们就自己‘啃’!”张华当即组建3人攻关小组。

但鲜有人知的是,因为早期的技术资料、检修标准都来自于国外,一个现在看来简单的问题,在当时需要翻图纸、查字典、反复排查。可就是这样,张华和同事们从来没有想过放弃。他们始终秉承着一个念头:别人能造出来,我们就一定能修好,而且要修得更好。

张华带领团队不断研发各种创新技术。受访者供图

张华和小组成员们从拆解故障变流器部件入手,将复杂的电路系统拆分成一个个功能模块进行研究,白天用仪器测信号、查参数,晚上琢磨数据和图纸,常常在车间待满十几个小时。面对技术封锁,他们通过比对正常与故障件的细微参数差异,一步步摸清了核心部件的运行逻辑。

以某型人机交互设备为例,如今,团队实现了从硬件到底层软件再到元器件的全栈修复,仅用几元、几十元的成本,就能让价值数万元的设备“起死回生”。至今已成功修复300余台,累计节约成本逾亿元。此外,团队攻克的脉宽调制变换器检修技术,彻底打破了国外厂商的独家垄断,仅此一项,每年就能节支超千万元。

此后,国外公司主动提出合作时,张华团队婉拒:“我们自己能搞定,不用再依赖别人了!”这一突破,不仅节省了大量维修成本,更打破了国外技术壁垒,助力了中国高铁检修技术发展。

如今,张华工作室已形成“产学研”一体化格局,自主掌握的电力电子维修部件里50%以上为全路率先,拥有30多项省部级及以上成果、50余项专利,年创收技术服务费达800余万元。从“换件维修” 到“自主修复”,从“受制于人”到“技术输出”,张华团队用实力证明了中国工匠的技术底气。

“零差错”纪录源于“修车人想着坐车人”的初心

在担任动车维修师的15年间,张华检修超八百列动车组,他就像动车组的“活地图”,车上的每个零部件都在他的头脑中。这背后,源于他“修车人要想着坐车人”的初心。

2019年春运前调试列车,张华发现主回路绝缘值接近临界点。尽管暂时不影响运行,但他深知春运承载着万千归途,绝缘下降可能导致动力丢失、列车晚点。

于是,张华立即组织应急小组连夜排查,钻进不足一米高的设备舱,对牵引系统配线、部件逐项检查。凌晨四点,最终锁定为牵引动力线连接器灼伤,更换部件后隐患彻底消除。

“故障原因不明、问题不解决,绝不放过。”这份近乎严苛的敬畏,正是张华“零差错”的坚固基石。

大国工匠每天在一线,誓言“这辈子就在铁路上”

如今的张华已是动车组检修领域的佼佼者,面对民企百万年薪、企业股份的诱惑,他却始终坚守初心:“铁路人讲究坚守,我这辈子就在铁路干出一番事业。”

张华荣获“大国工匠”称号。受访者供图

这份赤诚,让张华把所有精力都投入到技术突破中,更是始终秉承“匠心需要传承”的理念因材施教。在他的带领下,引导团队理论扎实者重实践转化,培养动手强者从基础做起直至问鼎全路技能比武,已孵化出百余名高技能人才,包括全国铁路技术能手和行业标兵。

多年来,张华率领团队的研发之路也从未停歇,结合实际需求,推出多项创新成果:针对动车组蓄电池传统检测精度差、操作不便等问题,自主研发蓄电池液电一体化检测设备,采用超声波非接触式测量技术精准获取液面高度;面对传统工具物料管理人工核查效率低、易遗失、可追溯性差等问题,研发工具物料智能柜,集成RFID射频识别技术实现物品精准非接触式识别,支持多种身份认证方式,具备一键盘点、数据实时采集与分析等功能,推动动车组检修相关检测与管理向标准化、数智化迈进。

现在,48岁的张华仍每天坚守在检修一线,穿梭于动车组之间,带领团队向“全路动车组自主检修排头兵”迈进。工装袖口的油污见证着岁月,眼中的热忱一如往昔。“我这辈子就在铁路上,要用双手守护好中国速度。”这句承诺,是张华对铁路事业的热爱,更是大国工匠对时代的担当。

【匠人心语】

“技能报国”不仅是手中有活,更要心有担当

记者:“全国劳动模范”、“大国工匠”、“最美铁路人”、“感动上海年度人物”、享受国务院特殊津贴专家、上海市第十一次党代会代表、中国工会十八大代表……您如今诸多荣誉加身,为何还要坚守在最辛苦的第一线?

张华:我能获得这么多荣誉称号既喜悦又感恩,同时也有一种责任感。这既是对我工作的一种肯定,更是对我们全体动车检修人的劳动精神和专业技能的一种认可。我现在取得的成绩都归功于团队、单位的培养和时代赋予的机遇。我的事业始终都在铁路,我愿意在这里扎根耕耘一辈子。

记者:身为“大国工匠”,您如何理解技能报国、技能成才?

张华:对于我们动车组机械师来说,“技能报国”不仅是手中有活,更要心有担当。我们所修的车要保障的是万千旅客的平安出行,这意味着我们必须以专业的技能和高度的责任心立足岗位,去检修好每一趟列车,这是我们动车组机械师“技能报国”最具体和最直观的体现。

记者:在您眼中,如何理解匠人匠心?

张华:我觉得“以技能为笔,以坚守为墨”是匠心的基础,“精益求精、协同创新”是匠人的精神。回首过往,我想是对岗位的热爱,我坚信我们可以“用技能铸就高铁安全、用匠心换取旅客安心”。我会坚守初心,在高铁运维的广阔天地中持续描画,用匠心守护每一列动车的平安旅程。

头图为张华正在对高铁动车进行检修查看。铁路部门供图