15岁时,浦东三林人薛金祥跟着爷爷学起了乡厨,穿梭在村子间谋求生计;如今,他退休了,衣食无忧,但再次拿起了鹰钩、漏勺等厨师家伙什,在火热的油锅边一站就是几个小时,只为了传承“三林塘肉皮制作技艺”。

三林塘肉皮,是上海本帮菜的灵魂食材之一。虽然它不是山珍海味,但融进了太多的乡愁、乡情,于是,有些人再次捡起传统技艺,将其化作舌尖上的美味,温暖着人们的记忆。

站在矮凳上掌勺的小师傅

每每站在滚烫的油锅边,薛金祥就会想起年少时的学艺时光。

浦东三林塘是厨艺之乡,上海本帮菜的发源地,薛金祥的爷爷也是三林当地有名的乡厨。从小,他就跟着爷爷在村子里的各种宴席上“凑热闹”,看着爷爷将五花八门的食材变成餐桌上的美食。

“开油锅”是薛金祥儿时最喜欢看的事。劳动报记者 颜筱依 摄影

“那时最喜欢看‘开油锅’,一块小小的猪皮放进油锅,慢慢膨胀成很大的一块,觉得很神奇!而锅里飘出来的香味,闻着更是一种享受!”薛金祥介绍说,三林塘油炸肉皮是三林塘乃至城乡百姓深爱的一种食材。在过去,无论是红白喜事、婚宴寿筵,还是朋友小酌、家庭便餐,餐桌上常见以肉皮为主、加以辅料的菜肴,如蒸三鲜,炒三鲜、小葱肉皮汤等,广受百姓欢迎、百吃不厌。

15岁那年,薛金祥初中毕业。看到孙儿喜欢这一行,爷爷决定正式收他为徒,在老人家看来,“乡厨”也是一份生计。

“在旁边看和自己操作,完全是两回事。自己第一次炸肉皮,印象特别深刻!你看我的脸上,还有一块印记,这就是当时滚油溅出来,留下来的疤痕。”薛金祥回忆道,当年自己长得矮小,但是农村的灶台又比较高,头部就成了“危险之地”。爷爷发现这个隐患后,拜托当地的木匠做了一个矮凳,每次去村里给主家烧菜,薛金祥都会带着它。“掌勺时,我就站在凳子上,这样油就不会溅到脸上了。一段时间,带凳子的小师傅成了我的代名词。”

薛金祥的“乡厨”身份一直持续到30岁,之后的日子,他进入工厂逐渐成为领导。2014年,他回到村里担任了村党总支书记。退休前几年,又负责三林地区的历史风貌保护和非遗项目的挖掘和传承。

“几乎所有的项目都找到了传承人,就是肉皮制作技艺后继无人。”薛金祥有些无奈地说,很多人都觉得三林塘的肉皮不好吃了,没有小时候的味道,“主要还是选材和工艺出了问题。如今,不仅大白猪的生皮难找,随着三林地区城市化后,找一个炸肉皮所需的空间也是难上加难,后继乏人也在情理之中。没办法,我在2022年正式退休后,只能重操就业。实在不想看到这项技艺在我们这一代人手中消失。”

时隔30年他重操传统手艺

春节将至,浦东三林老街弥漫着炸肉皮的香味。

中林街49号的非遗肉皮制作坊。劳动报记者 颜筱依 摄影

“做肉皮啊,选料是关键之一。”在三林中林街49号的非遗肉皮制作坊,薛金祥仔细查看着即将放入油锅的每一张生猪皮。每年10月到来年4月,是百姓对肉皮需求最旺盛的时节,而他也几乎天天待在店里和油锅旁,从早到晚,满足着人们对这一美味的渴望。

“一头猪身上,只有3块皮可以用来炸肉皮,1块猪背皮以及臀部上的2块皮。一头300至400斤的猪,可用的材料在7斤左右,去毛、洗净、晒干后,得到3到4斤的生皮。好的生皮,看上去要白亮,毛孔干净,要有一定的厚度,这样的皮炸出来才够蓬松。”据悉,以前上海农村人家里办喜事,为了储备足够的生皮,一般主人都会提前一到两年和卖肉的老板打招呼,日积累月,才能备足所需。

薛金祥面前的这批生猪皮来自广东。“炸肉皮所需的生皮必须来自大白猪品种。现在上海养猪的少了,我们在全国各地寻找皮源,几经比较,最终确定了广东汕头和揭阳的货源。”

尽管这些猪皮在广东已经经过了去毛、去膘、清洗、晒干等粗加工,但货源送到薛金祥店里后,他和伙计们还会对这些生皮再次进行去毛、清洗等工艺。在他看来,只要生皮有一点瑕疵,就会影响出锅后肉皮的成色和口感。“我可不想砸了‘三林塘肉皮制作技艺’非遗项目的招牌,否则我也不会在退休后,重操旧业。”薛金祥表示。

薛金祥在拉扯卷起来的肉皮边缘。劳动报记者 颜筱依 摄影

炸制肉皮是门绝活,油温的掌控至关重要。油温太高,猪皮会焦;油温太低,又发不起来。薛金祥告诉记者,炸肉皮主要有两个步骤。第一步是“焐”,要把生皮放进150度左右的油锅内,“焐”1个半小时左右,然后捞起放凉;第二部才是“炸”,而“炸”的关键是眼疾手快。

“焐”好凉置后的生皮,再次被放进200多度的油锅内,随着‘滋’的一声,肉皮开始膨胀,表面逐渐变得金黄。只见薛金祥一手拿着鹰钩,一手拿着漏勺,迅速拉扯着卷起来的肉皮边缘。看到表面基本平整,用盖板将肉皮全部浸在油内,并调好倒计时表。

炸好的肉皮即将出锅。劳动报记者 颜筱依 摄影

四五分钟左右,掀起盖板,肉皮比之前膨胀了近10倍。他又开始麻利地拿着手中的家伙什,把还有些卷曲的肉皮边缘一一拉直,“主要是为了定型,手一定要快,否则出了油锅,肉皮易碎。而且鹰钩抓取的地方要选肉皮边缘的区域,否则也会影响肉皮的观感和口感。”

坚守传统守护记忆中的味道

看着一张张金黄膨胀的肉皮,被捞起,放在一旁的筐内,薛金祥有些满意。在他眼里,这些就是自己的作品。而最有获得感的,来自于客户和左邻右舍的好评。

“炸好的肉皮要泡发,一般在15分钟。”薛金祥解释道,“泡发后的肉皮,吸饱了水,就像海绵一样。”泡发好的肉皮沥干水分切成片,与冬笋、木耳、香菇等食材一起烹制,成为三林塘肉皮最经典的吃法——“三鲜肉皮”。肉皮吸饱了高汤的鲜美,入口即化,却又保持着独特的韧性。冬笋的脆嫩、木耳的爽滑、香菇的醇厚,与肉皮的口感相得益彰。

薛金祥坦言,有一段时间,他特别焦虑,焦虑的点在于“三林肉皮”塌房了。

据悉,很长一段时间,油炸肉皮的浦东大白猪沒有了市场,市场上出现了各种各样的“三林肉皮”,有生皮油炸,也有熟皮油炸,有云贵川的原料,也有东南亚的原料,更有不法商贩为了肉皮的厚度,非法用福尔马林、双氧水等浸泡,其油炸的口味,味同嚼蜡,有一股肥皂味,一时油炸肉皮怨声载道。

薛金祥在展示他能看中的生皮原料。劳动报记者 颜筱依 摄影

“目前市面上的炸肉皮,主要分两种,分别由生皮和熟皮油炸而成。生皮的材料成本较高,而熟皮相对便宜。但是,生皮炸出来的肉皮,煮了以后不会烂,有丰富的弹性,但熟皮就是看上去样子规整,但是吃口没有弹性,而且容易煮烂。”

如今,每年的10月到来年4月,薛金祥的店内销售近2.5吨肉皮,每天要制作炸肉皮近150斤。“我没有在网上销售,都是口口相传、电话预定,最远的客户在甘肃等地,基本都是在当地工作生活的上海人。听着他们说吃到了家乡的味道,心里就热别满足。”

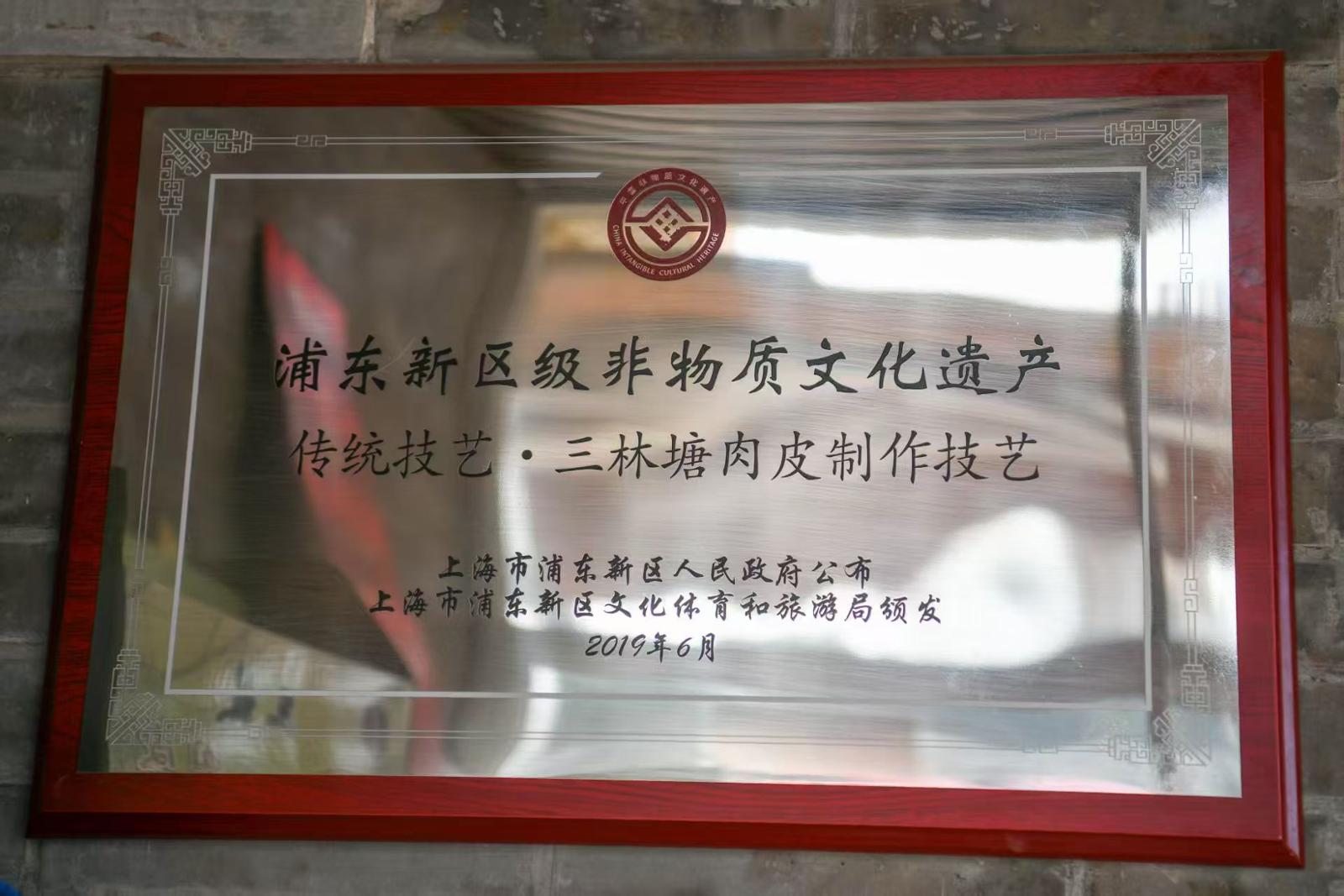

三林塘肉皮制作技艺已成为浦东新区非遗项目。劳动报记者 颜筱依 摄影

三林塘肉皮制作技艺作为浦东新区非遗项目申报成功后,薛金祥想得更多了。一是担心没有规范的操作技艺标准;二是担心没有传承人。“关于操作技艺,我们可以用文字和图片记录下来,但是传承人呢?太难了。我问过我孙子,他说,爷爷,做这一行太累了,做老板我愿意的,但是做一个手艺人,我做不到!”

面对孙子的回答,薛金祥无言以对,一代人有一代人的想法。他记得小时候,爷爷总是天不亮就起床,去肉铺挑选最好的猪皮备着,然后开始一天的忙碌。那时的三林老街,空气中总是弥漫着猪皮的香气。对于他来说,三林肉皮不仅仅是一道菜,更是一种乡愁,一种文化的传承。他希望通过自己的努力,让更多的人了解和喜爱这门传统手艺,让三林肉皮的味道,永远飘香在黄浦江畔。

坚守着传统,守护着记忆中的味道。对大多数的中国人来说,味道不仅是一种味觉的享受,更是一种心灵的慰藉。无论时代如何变迁,总有一些东西,值得我们去珍惜和传承。

头图为薛金祥全神贯注着炸肉皮的每一道工艺。劳动报记者 颜筱依 摄影