去医院看病,很多人最怕的就是抽血。在上海市胸科医院,很多病人都知道有个扎针抽血不痛的高手,那些又细又脆的“问题血管”,他可以在0.5秒内一针进血。近日,劳动报记者走进胸科医院亲身体验了神奇的“小李飞针”。

记者体验:不知不觉中血已经抽好了

在门诊早高峰的胸科医院检验科窗口,记者现场采访了几位患者,提了一个问题:抽血的感觉怎么样?

刚抽完血穿上外套的唐阿姨回答:“我还没有反应过来,血已经抽好了,好像被蚊子轻轻叮了一下,不痛的。”

病人张老伯面对记者提问,不住地点头:“老好老好的。”“我毛病生了很多年,右手已经抽不出血了,左手血管找都找不到,就是这里的医生,每趟都能一下子找到位置,次次一针出血,还主动告诉我哪里最好扎,叫我记住位置,以后去其他医院也能一针扎准。”

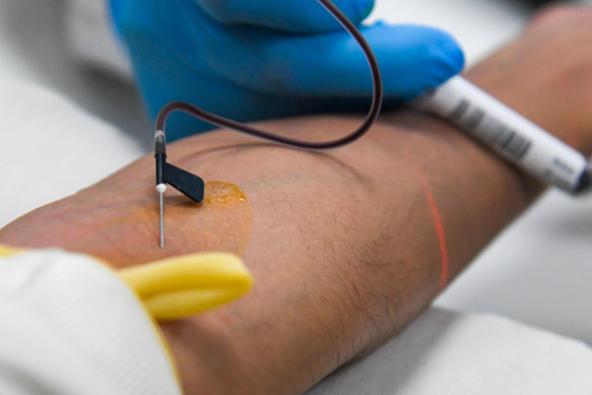

被几位病人夸赞的,就是人称“小李飞针”的检验科医师李富升,据说他扎针的动作像扔飞镖一样,只要0.5秒,快、准、稳。为了加深体验,记者决定亲自上阵,请小李医生扎上一针。

检验科医师李富升为患者扎针抽血。劳动报记者颜筱依 摄影

就过往抽血的经历而言,这可能是记者最害怕的就医项目:本人血管极细,“隐藏”得很深,十次中有九次需要扎两次、甚至三次。有几次因为实在找不到可以扎针的地方,资深护士急得满头大汗;有时候第二针实在扎不着,只能在我手踝凸起的部位下针,痛到我忍不住叫出声。

“医生你千万轻一点,我很怕疼的……”正当记者瑟瑟发抖地闭上眼睛别过脸时,李富升医生笑道:“已经好了呀。”记者转头一看,针头正以30度左右的姿势稳稳地扎进手臂,鲜红的血液顺着管壁缓缓流淌。据身旁目击全过程的同事描述,几乎就是眨眼的功夫,医生拇指食指同时发力,轻轻一甩,针头“飞”了出去,直击目标。“飞针,靠的就是一瞬间的爆发力,控制针头从皮肤刺进血管的力道要从强到弱递减,这样才能最大程度减轻扎破血管的痛感。”对于记者“后知后觉”的“无痛体验”,李富升这样解释。

这一手好功夫是如何练成的?

让人拍案称奇的“飞针”功夫是如何练成的?李富升的答案是“无他,唯手熟尔”,扎得多了,用心多揣摩,也就有了心得。他经常见缝插针在橡皮管上练习,因为橡皮管的触感和弹性跟人体血管最相似。

胸科医院检验科主任王佳谊告诉记者,该院门诊四个抽血窗口,每天抽血超过600人次,每月1万人,一年要扎十几万次。

上海胸科医院检验科。劳动报记者颜筱依 摄影

上海胸科医院作为国内知名的心胸专科三甲医院,来这里验血的多为心脏病、肿瘤复查患者,其中有些病人经过长期化疗后四肢水肿,血管几乎被组织液覆盖住,而且比一般人更硬和脆。

对于没有弹性的血管来说,每抽一次血都像是“上考场”。“我们的针是0.7毫米,这类病人的血管也就比针粗一点点,大约在1毫米以内,而正常人的血管大概在5毫米以内。”李富升用了一连串数字向记者解释,给肿瘤病人抽血的“堵点”所在。

有一次,一名晚期肺癌病人来抽血,因为化疗药水的损伤,他的手臂血管已经抽不出血了。“我只能从他和胳臂一样细的腿上抽,但是他腿上的血管就像毛细血管一样非常细微,所以我就一边拍打血管一边慢慢进针,一滴一滴地抽。为了不让管子里的血凝固起来,我只能用右手帮他抽血,左手不停地摇晃试剂管。”

“小李飞针”正是在这一次次高难度的实践中磨砺出来的技巧。

每一个基层岗位都能追求匠心

扎针抽血,是检验科医护人员必备的基础技能,但在主任王佳谊看来,这恰恰最能体现医务工作者的工匠精神和对病人的人文关怀。

“病人来抽血,当然希望能一针解决问题,但恰恰是这些血管条件最差的肿瘤病人,硬化的血管痛感更强烈,一针率也相对偏低。”王佳谊认为,“小李飞针”之所以在病人中口口相传,就是解决了病人的两大“心病”,让他们来这里抽血“不怕、不疼、不皱眉”。

首先,保证一针率,即一针进血管,不退针反复扎,可以最大程度避免溶血感染,确保血液样本检测的精确度;

第二,改善病人抽血体验感,针头“飞”进病人血管的速度越快,病人体感越不痛,扎完后也不会起淤青血块。

“小李飞针”一针进血,保障病人抽血体验感。劳动报记者颜筱依 摄影

作为整个检验流程中的一小环,抽血看似不起眼,却是舒缓病人病痛的一扇窗口。病人从坐下撸袖到起身离开,也就短短一两分钟,但是这份匠心带来的体验感却可能影响到患者与病魔抗争的信心。王佳谊认为,工匠精神不在于大小,越是基础的、小微的细节,越是需要医护人员去用心守护。

据了解,上海市胸科医院通过绩效倾斜、职称晋升支持等政策,激励更多一线医护人员精进技术、培养匠心,立足岗位开展“小发明”“小创新”。现在的“小李飞针”已经不是李富升一个医生了,检验科窗口团队每个人都练就了各有特点的“飞针”技能。就在门诊抽血台不远处,墙上挂满了许多病人专门赠送给检验科的感谢锦旗,这些是对他们最好的精神嘉奖。

头图为检验科医师李富升为唐阿姨抽血。劳动报记者颜筱依 摄影