小时候常常看到一位个子不高,瘦瘦的叔叔上我们家来,和父亲丁景唐说着同样的宁波话,一般总是父亲说得多,客人说得少。你别以为宁波人说话嗓门都很高,这位叔叔说话是轻声轻气的,父亲说什么话,他老是很认真地听着,偶尔提几个问题。

我印象很深的是三年自然灾害时期,他有时与父亲说着话,到了饭点,就留了下来和我们共进午餐。饭后,他拿出粮票给父亲,父亲就不客气地照单全收,因为那时候大家都是凭粮票买米的。我记得,每逢4月25日父亲生日,他必定来给父亲祝寿,我们这些小孩子都会一起高高兴兴、欢欢喜喜地给父亲唱生日歌,吃蛋糕。

他到底是谁,叫什么名字?从事什么工作的?当时我是一无所知。直到有一天父亲与他在谈鲁迅的版画,等客人走后,我问父亲:“那位叔叔叫什么名字?他是从事什么工作的?”“他就是有名的版画家戎戈呀!”

后来我知道,戎戈与父亲是结交半个世纪以上的老战友,从20世纪40年代就认识了。

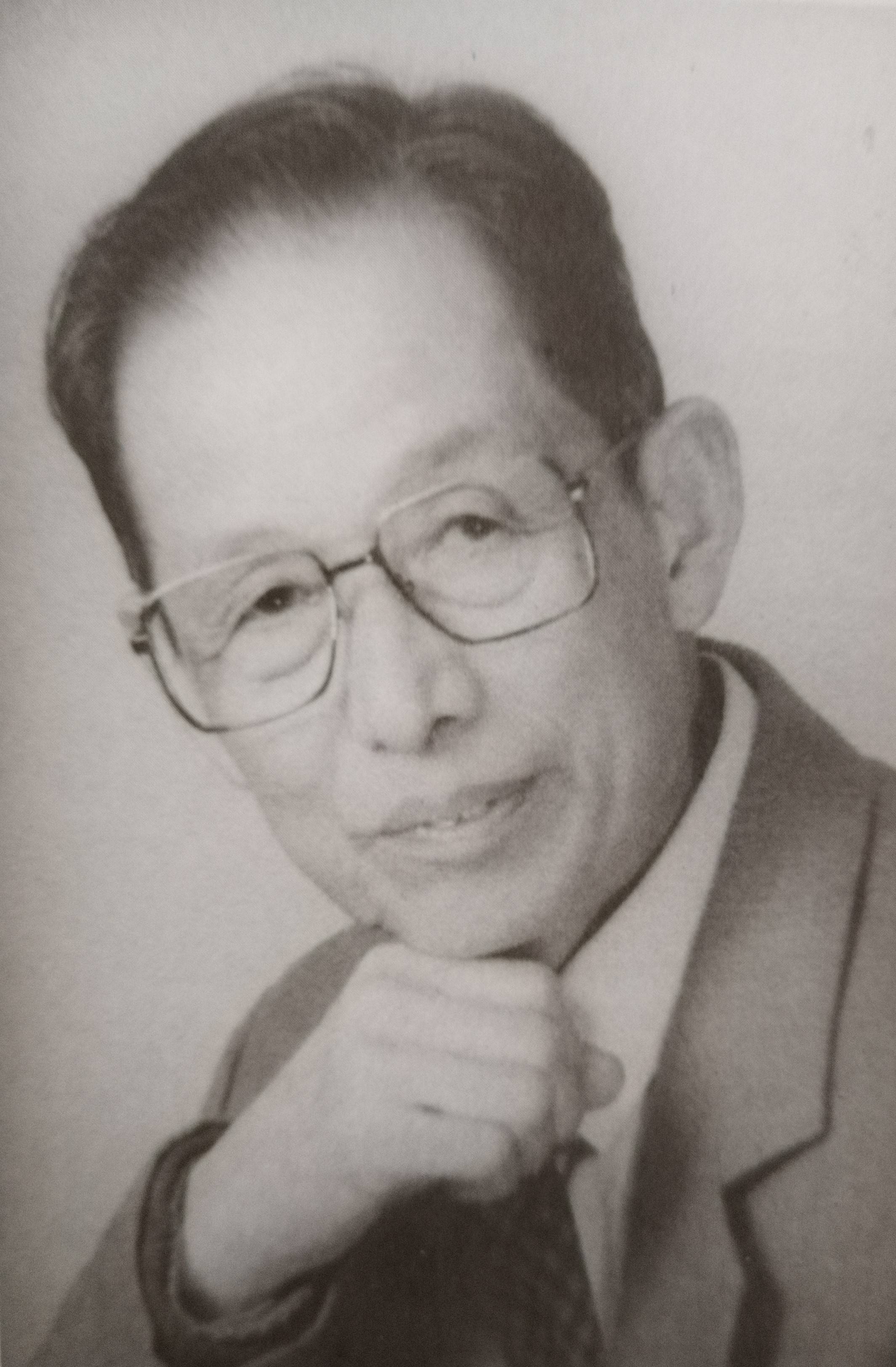

版画家戎戈

戎戈1923年出生于宁波郊区农村,早年丧父,在小学读书时就喜欢画画。14岁到上海进药房当学徒。20世纪40年代初,戎戈在创作木刻之外,还爱好诗和漫画。他写诗颂扬鲁迅的伟大精神,在诗篇《骆驼》中,自喻是一匹顶着漫天风沙的骆驼,挣扎着前进,向往前面有青草和清泉。戎戈受到鲁迅倡导新兴版画、关怀和爱护进步美术青年的精神感召,热心从事木刻创作。他如饥似渴地跑遍旧书铺寻觅鲁迅编选的各种美术画册,把鲁迅精印的画册作为他反复鉴赏与临摹的范本。

戎戈为了提高自己的素描基础,还到苏州美术专科学校(原在苏州,抗战时迁沪)学习石膏头像素描,又在药房的仓库一角精雕细刻着一幅幅人像。他早期的木刻作品,既有鲁迅、高尔基、托尔斯泰的头像,也有反映现实生活的《街头》《孤儿》《海燕》《幽径》《晚归》等小品。

1946年2月10日,由我父亲主持的上海文艺青年联谊会成立,全国文协的郑振铎、许杰、许广平、赵景深、叶以群、蒋天佐、朱维基、陈烟桥出席了会议。会上,我父亲、郭明、袁鹰和戎戈被选为执行委员。戎戈分工负责美术木刻小组,与上海美专的夏子颐等切磋木刻艺术。这一年,戎戈加入中华全国木刻协会和上海美术作家协会,参与中华全国木刻协会主办的“抗战八年木刻展”的筹备工作,展览于1946年9月18日至10月3日在上海大新公司展出,获得空前成功,如此大规模的木刻展览在当时中国还是第一次。

1947年,戎戈应征上海时代日报的“普希金画像奖”作品获奖并被编入《普希金文集》(1947年初版),其木刻原作被送到苏联普希金纪念馆陈列。

1958年新文艺出版社出版了我父亲的《学习鲁迅和瞿秋白作品的札记》,1961年7月上海文艺出版社出版了我父亲与瞿光熙合编的《左联五烈士研究资料编目》,我发现里面有不少木刻画像出自戎戈之手,有鲁迅、瞿秋白、柔石、李伟森、胡也频、冯铿、殷夫等。这是1950年代和1960年代,父亲主动向戎戈建议为他的书刻木刻插画,戎戈一口答应,义不容辞地着手创作。这些作品后来无数次地被转载。父亲后来将这些原作捐赠给了上海鲁迅纪念馆等单位珍藏。

我有这样一位手艺高超的木刻家叔叔,少不了请他帮忙。

改革开放以后,全国掀起一股萧红研究热,我那时也正巧研究萧红,一天我突发奇想,想做一些萧红纪念卡,分送一些见过萧红的友人题签,一定非常有意思。我将这个想法告诉父亲,他相当支持,并给我出主意,让我去找戎戈设计版式,刻萧红头像。我马上去找了戎戈,他立刻放下手头的工作,为我刻了两幅萧红头像,一个是横的,一个是竖的。不久,又找了父亲的两个朋友,到一个很小的印刷厂去印了100张,然后分寄给全国各地与萧红有过交往的老作家们,在上海的,我就送上门去。后来他们都在上面题写了充满感情、很有内涵的话,成为珍贵的纪念品。现在,我收集了大约有40张,有萧军、端木蕻良、骆宾基、丁玲、塞克等,十分珍贵。

戎戈于2015年11月13日去世,但他的木刻艺术会被大家记住。让我们用他自己的话来结束这篇短文吧:

“忠实感受,抒发真诚,愿将自己的生命融化在艺术创作中,以自己所感、所受、所想、所识,来刻画人世的生活风情。”