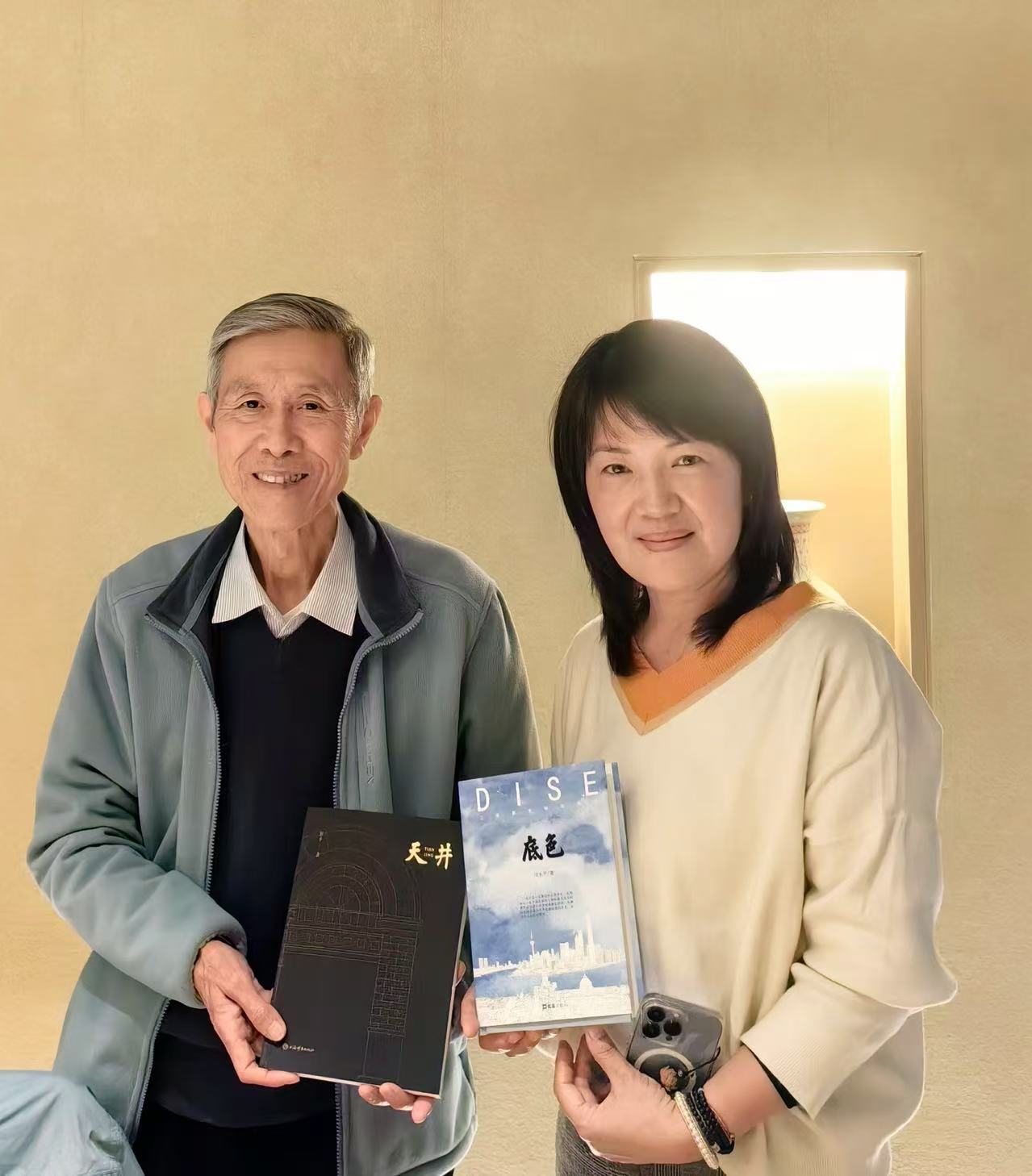

在新天地的“荷风细雨”茶餐厅,我因为要写城市更新的书,和周永平先生相约,互赠新书,共话新天地。

他今年70多岁了,说起新天地,他像“70后”一样激情满怀。军人出身的他思维敏捷,睿智儒雅,说话和风细雨。1999年,他下海进入瑞安公司,参与创立上海新天地。他曾经出版《新天地非常道》一书,系统地论述了新天地的前世今生。去年,他又出版了新书《底色》,文化人的情怀与底色,一览无余。

“当我们国家强大起来,物质条件丰富起来时,过去那段物资短缺、眼界受限日子,似乎在人们记忆中慢慢模糊,慢慢被淡忘,一些人甚至以为今天富足无忧、自由自在的生活是现成的。但是,那些远去的奋斗历史是不应该被忘记的。”

说起上海城市更新与房子,周先生有点激动。“几十年前的上海,一房难求,《七十二家房客》虽然是滑稽戏,但真实反映了上海石库门的逼仄窘境。全国人民都知道,上海人一家十几口挤十几个平方米的亭子间、小阁楼,大龄小伙子因为房子问题打光棍很多。小姑娘相亲,未来丈母娘第一句就问:‘侬屋里有婚房?’一穷二白、无房的日子,像是小伙子的噩梦。我当兵的时候,身边就有很多这样的同龄朋友,我是看着他们一步步奋斗过来的,感触很深。”“中国改革开放四十多年了,发生了这么多了不起的变化,许多人冲破重重阻力、大展宏图,他们的故事非常精彩动人。中国今天在改革开放中取得的巨大成就,离不开这些人的不懈奋斗。但作为亲历者的他们,逐渐老去,也一个一个离开了我们,上海这段重要的历史文化需要保护……后来我下海,亲身经历了上海新天地、创智天地等能影响上海城市化进程的重大项目的建设过程。几十年弹指一挥间,我感到我有责任、有义务把我的所想所感写出来,留给后人,于是我写了《底色》。”

热爱文化、退而不休的周永平两鬓斑白,更像一位学者,他还给我看他刚加入上海作协的照片,仿佛踏入了文化的“新天地”。

“我们保留的不仅仅是几栋旧房子,更是上海的精神与文脉,城市是不断发展的,记忆也是不断更新的。我们想保留的上海记忆,既包括历史,也包括现在。在新天地,你看得到如今的上海人是怎么生活的,也能看到上海是怎样一步步发展成现在这样的。这些石库门建筑铭记着历史,也‘活’在当下。”周永平意味深长地说。

新年伊始,万象更新。“苟日新,日日新,又日新”,在上海的城市更新中,石库门生生不息的烟火气,创新思维与新的生活方式,是每个人心中的“新天地”。