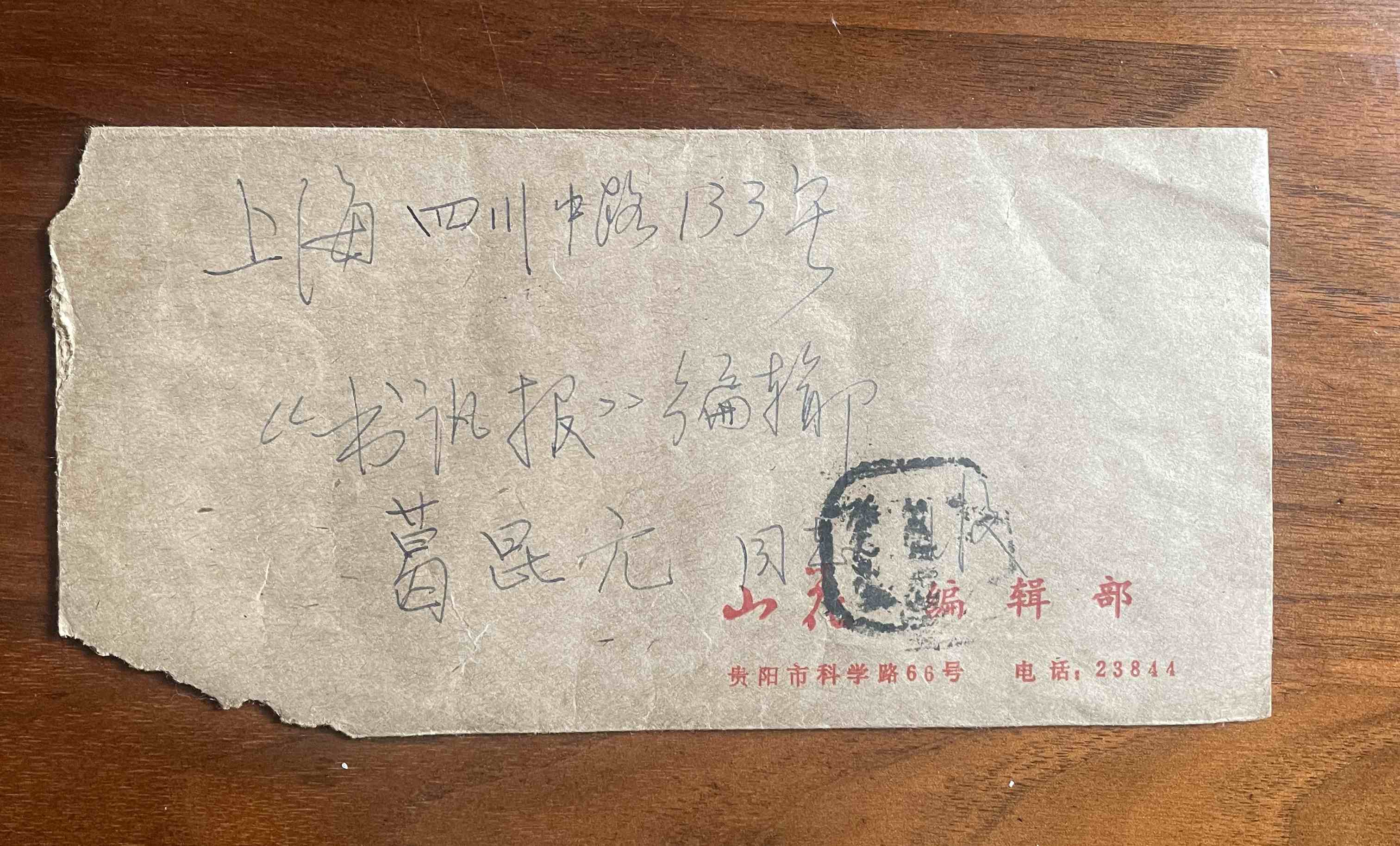

春日,阳光洒满阳台。我在春光里整理旧书信。突然,翻到著名作家叶辛给我的一封信。看信封邮戳,竟是1986年3月15日寄到上海。信封上是叶辛用钢笔写的我当时供职的《书讯报》和地址,而后是我的名字。右下角是“山花编辑部”,及地址、电话。信里写的什么内容呢?一时想不起来,便马上抽出信纸读了起来,使我回想起当年的一段往事……

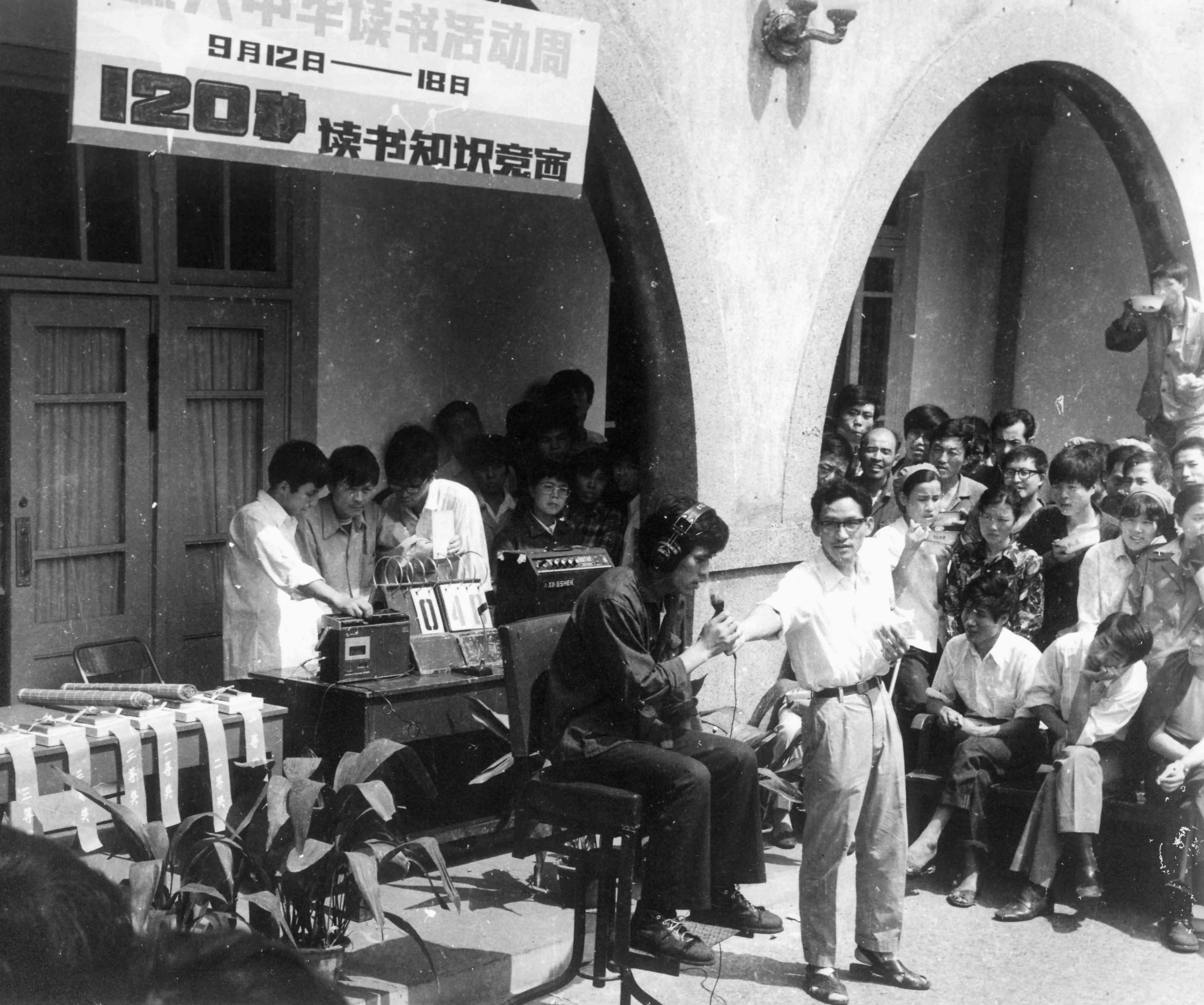

1985年,我正在上海《书讯报》当编辑,负责书评工作。是年1月,我到贵阳拜访了作家叶辛。由于前几年电视剧《蹉跎岁月》的热播,叶辛和他的同名小说几乎是家喻户晓。不久前,他调任《山花》杂志主编。

拜访前,我曾顾虑他工作忙,无暇理会我。可是,一见面,他如同老朋友一样,热情坦诚,无话不谈。

谈话间,我担心他当了《山花》杂志主编,会影响创作。他坦然告诉我,是的。当了主编之后,创作就从专业转向业余,写作的时间会少很多,但他会利用一切业余时间抓紧创作,还表示“要用三、五年时间,写一部新的小说。这部小说应该比我已经出版的那些小说要好一些,深刻一些,也更凝重一些”。

果然,不久他就创作了三卷本长篇小说“三年五载”(《基石》《拔河》《新澜》),一经推出,立即引起了反响。

一天,我收到一篇署名“谢国平”的书评稿子。题目是《写下去写得更凝重些》,副题是“一一简评叶辛的长篇新作《拔河》”。我赶紧阅读起来。作者肯定了叶辛新作《拔河》:“……讴歌了以回乡青年景传耕为代表的广大农民摆脱贫穷、落后的改革愿望和英雄业绩。作品仍然使我们享受到作家那深受俄罗斯文学影响所特有的艺术美。他在艺术手法上的日趋圆熟,使我们明晰地看到了叶辛在文学创作的山路上艰苦跋涉的足迹。”之后,便对《拔河》的不足之处,提出了自己的看法。

首先,作者认为《拔河》的内容还属于改革的第一阶段,即用文学作品直接回答“要不要改革”这一重大政治问题。而这个问题又难免会染上较强的政治性和较浅的思想性,因而缺乏历史的纵深感。作者继续指出,叶辛虽然有着优厚的生活底子,但离生活太近了,使他无法站在高处进行艺术深化;叶辛又是一位高产的作家,惊人的写作速度使他不能从容地思索生活的变奏。所以,作者建议叶辛要“注意自己的步子”。

不得不说,这是一篇难得的、热情而又中肯的书评文章。萧乾先生曾经说过,在我国书评并不风行。因为我国是一个人情社会,人们大都不愿意去得罪人。所以,我读了谢国平的文章,才觉得非常难得!

看得出,文章作者是从爱护小说家的角度出发,根据自己的理解,指出了叶辛创作上的不足。我觉得,这是一种正常的书评风气,值得提倡。所以,在征得主编同意后,我就将书评文章编发在1986年1月27日《书讯报》“书评”专版上。

报纸出版后,我特地给叶辛寄了一份,并附了一封短信,请他抽空读一下这篇书评。并欢迎他提出不同意见。我相信,叶辛看到信和这篇书评文章,会很高兴的,也会很快回信,因为他在创作上有不懈的追求。一年前,在贵阳,他曾经当面对我说“要用三、五年时间,写一部……更好一些,深刻一些,也更凝重一些”的小说。出了书,有人读,还有人评,那是对作者最好的褒奖和鼓励了!叶辛是深知其理的!

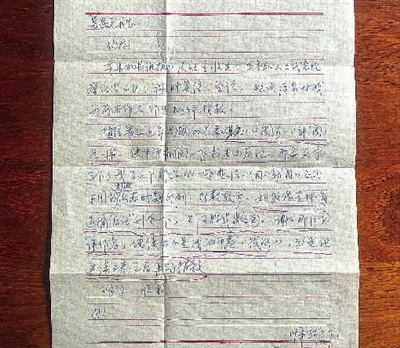

果然,一个月后,我收到了叶辛的来信。

抽出信笺。我看到,在写了“葛昆元同志:你好!”后,第一段就是请求我原谅他,收到报纸和短信后,“因参加人大代表视察边沿山区,未及时复信,望谅”。接下来就表示“欢迎读者对我的所有作品作出批评指教。”而后说“随信寄上近年出版的长篇《基石》《拔河》《新澜》各一册”,希望我“便中翻阅书末的后记,那篇文字写下了我写这部作品的一些想法”,并希望“如能借贵刊一角,选摘‘后记’刊登一下,则不胜感激之至”。最后,再次“谢谢那位书评作者,他读的正是我的中卷《拔河》,欢迎他通读三卷之后再赐指教。”信末落款“叶辛86.3.9”。

叶辛在信中,表明了他欢迎读者批评的态度。同时,我在他的这部小说的“后记”里,也看到了他的自我批评:“遗憾的是我毕竟年轻,不能更好地从艺术上反映这段生活。而所写的题材和生活确实又离得太近了一些,有些东西难免看得不准、不深。”并表示“我愿意在今后的岁月中,在不断深入生活的基础上,把小说修改得更圆满一些”。

叶辛这段自我批评与谢国平的书评文章如出一辙。说明当时叶辛虽然年轻,但对自己的作品是有清醒认识的,并对如何进一步提高创作水平,也是有清晰规划的。我觉得,这不啻是书评界的一则佳话。值得广为推广发扬。

为此,在征得主编同意后,我将叶辛的来信全文,以及《三年五载》后记的部分内容,发表在是年的7月21日的《书讯报》上,为此,我还特地写了一则“编者附记”。主要意思是说,本报发表了署名谢国平的书评文章,对叶辛的长篇新作《拔河》提了一些看法,其中不乏中肯的批评意见。叶辛读了这篇文章后,特于百忙之中致信本报,对书评作者的批评表示欢迎和感谢,并希望继续给予评论。叶辛的这种能纳逆耳之言,虚心求教之诚意,可谓文坛佳话。

越经得起锤打的作品,就越有生命力!

四十年过去了。叶辛的这部三部曲(《基石》《拔河》《新澜》)再版了6次。从第4版起这部三部曲改名为《巨澜》。

2021年,在庆祝中国共产党成立一百周年之际,《巨澜》入选百年百部红旗谱红色经典,同时印刷了布面精装的第6版。