如果说,上海机床厂的大礼堂和职工俱乐部带给我的是文化娱乐方面的精神愉悦,那么该厂的食堂带给我的则是舌尖上的美味享受。如今,回想起少年时手捧父亲给我的一大一小两个搪瓷饭碗,和一群工人叔叔站在购饭窗口前排队,“遥望”着那一盆盆香喷可口的菜肴的场景,以及我那垂涎欲滴和吃饭时狼吞虎咽的模样,我依然回味无穷,嘴巴还会情不自禁地“咂吧”几下。

那时,上海机床厂职工子弟小学经常组织学生到厂里参观学习、看电影。活动结束后,如果临近中午,我和同学便去食堂,坐在饭桌边,坐等各自的父母从二道门的车间出来给我们买饭吃。有时,我上午欢迎完外宾结束后也直奔食堂吃饭。

食堂坐落在厂俱乐部对面,二道门的边上。中午11点半,厂广播台准时响起“咱们工人有力量”“大海航行靠舵手”等乐曲时,全厂干部职工便从四面八方涌向食堂,其中夹杂着不少像我这样前来蹭饭的“小赤佬”。短短半个小时午饭时间,是全厂干部职工最放松开心的时刻。大人们三五成群地坐在一起边吃边听广播里的新闻,同时兴高采烈地“嘎三胡”。我们则端着搪瓷饭碗,在食堂里东奔西跑,相互嬉闹着,一不小心,就把饭菜摔落在地,免不了会遭到各自父母和工人叔叔的呵斥,甚至在脑袋上还会被敲上几个“麻栗子”。

在上海机床厂食堂蹭饭的那些年,我印象最深的有两件事。一是饭菜票。该厂的饭菜票当年在全上海企事业单位里应该是独一无二的,那时其他单位食堂用的饭菜票都是类似小卡片那样用塑料、纸质制作的。唯独上海机床厂食堂的饭菜票是用铝质材料冲制而成的金属饭菜票,中间镂空的数字,表示金额的大小。这种铝质饭菜票经久耐用,不易损坏,也利于进行高温卫生消毒,携带起来很方便,只要用绳子或细铅丝从镂空的数字中把饭菜票串起来就可以了。

当年我最渴望的就是父亲能够给我金额为两元、形状大小犹如现在一元硬币的菜票。一旦拿到这枚“大钞”,不仅自己能大快朵颐,还顺便“轧记台型”,请同学一起大吃大喝也是绰绰有余。可是,除了听说老师表扬我或者这天父亲心情特别好,才能得“大钞”外,我得到的大多是一元以下的菜票。也难怪父亲,那是一个提倡勤俭节约的年代。再说父亲的工资也不高,岂能允许我为了在同学面前“轧台型”而去穷大方。遗憾的是,我曾经收藏过该厂这种用金属制作的饭菜票,但现在怎么也找不到了。

第二件事是每年12月26日,毛主席生日那天,食堂就会免费向全厂职工每人提供一碗大排面。有时父亲会多弄一张就餐券,让我也享受免费吃大排面的待遇。

说到大排面,我要由衷赞美食堂厨师烧的大排。我这人从小喜食素菜,不喜吃肉。但奇了怪了,不喜欢吃肉的我,却偏偏喜欢吃大排,而且一吃就是好几块。有道是,肉就是排骨,排骨就是肉。因此,朋友们常骂我口是心非。我很冤,菜肴里哪怕有头发丝般细的肉丝,我都要拣出来扔掉。可对大排真的是情有独钟。我这个饮食上的悖论,连我自己都说不清楚究竟是怎么回事。后来仔细想了想,只有一个道理可以解释:上海机床厂食堂厨师烹烧出来的大排,肯定已经不是肉了,我正是吃了他们烹烧出来不是肉的排骨,才滋生出如此饮食怪癖吧。

前不久,我又专程到该厂食堂去蹭了一次饭,找到那个少年时坐过无数次的座位坐下,端起一碗钟情的大排面,边吃边环顾这幢依然保留着我少年时模样的半圆形三层楼房。这是该厂十分有特色的一幢老建筑,建造于上世纪六十年代,1986年为改善职工就餐环境,厂里对食堂进行了更新改造。同年7月27日在食堂竣工启用仪式上,职工们欢欣鼓舞,纷纷燃放鞭炮庆贺。

回望那些年,在经济条件不富裕的情况下,我在上海机床厂食堂蹭饭,也算是改善伙食、增加营养的一个有效途径。蹭饭时的那种感觉,绝对不亚于今天去吃一顿饕餮大餐。至今想起该厂食堂的大排面等美味佳肴,依然令我垂涎欲滴,这是让我永远“咂吧”回味的舌尖上享受。

上世纪六七十年代,上海机床厂职工在点评食堂炊事员点心制作

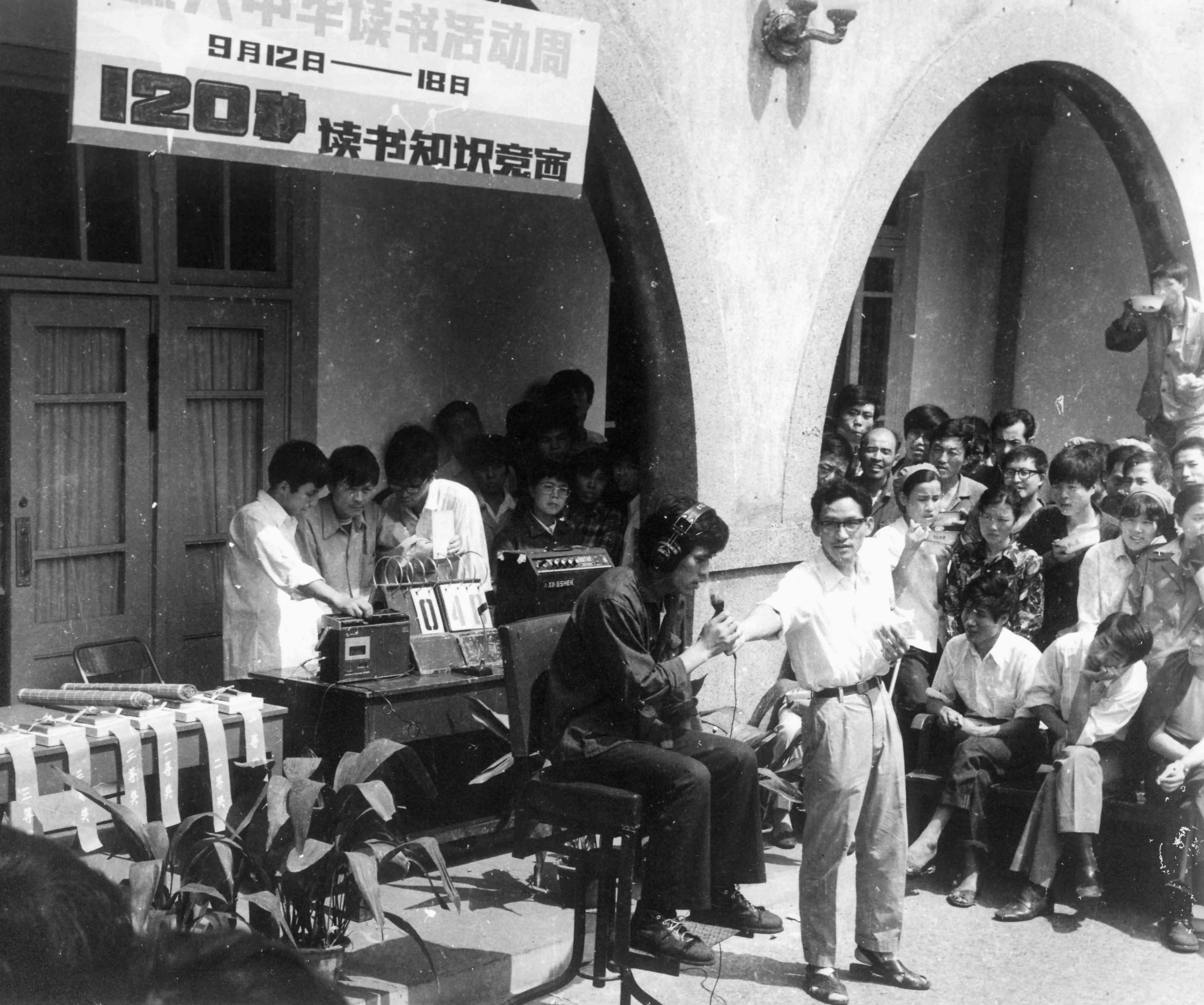

上世纪80年代,上海机床厂职工在食堂前的广场作“为我国磨床工业赶超世界先进水平而努力”演讲

至今依然还保持原貌的上海机床厂职工食堂

如今上海机床厂职工在食堂用餐

■作者供图