暖心细节抚人心

走在中华小区,砖红色的外墙让人仿佛穿行在古色古香的老洋房中。而29号居民楼的加装电梯,外墙的颜色、花纹与经过重新修缮的房屋外立面融为一体,很难看出“加装”的痕迹。

楼道外贴心地搭建起透明的拱形雨棚,在雨天给居民营造了撑伞的缓冲空间。缓坡两旁安装着无障碍扶手,让行动不便的老人可以安全、安心前行。

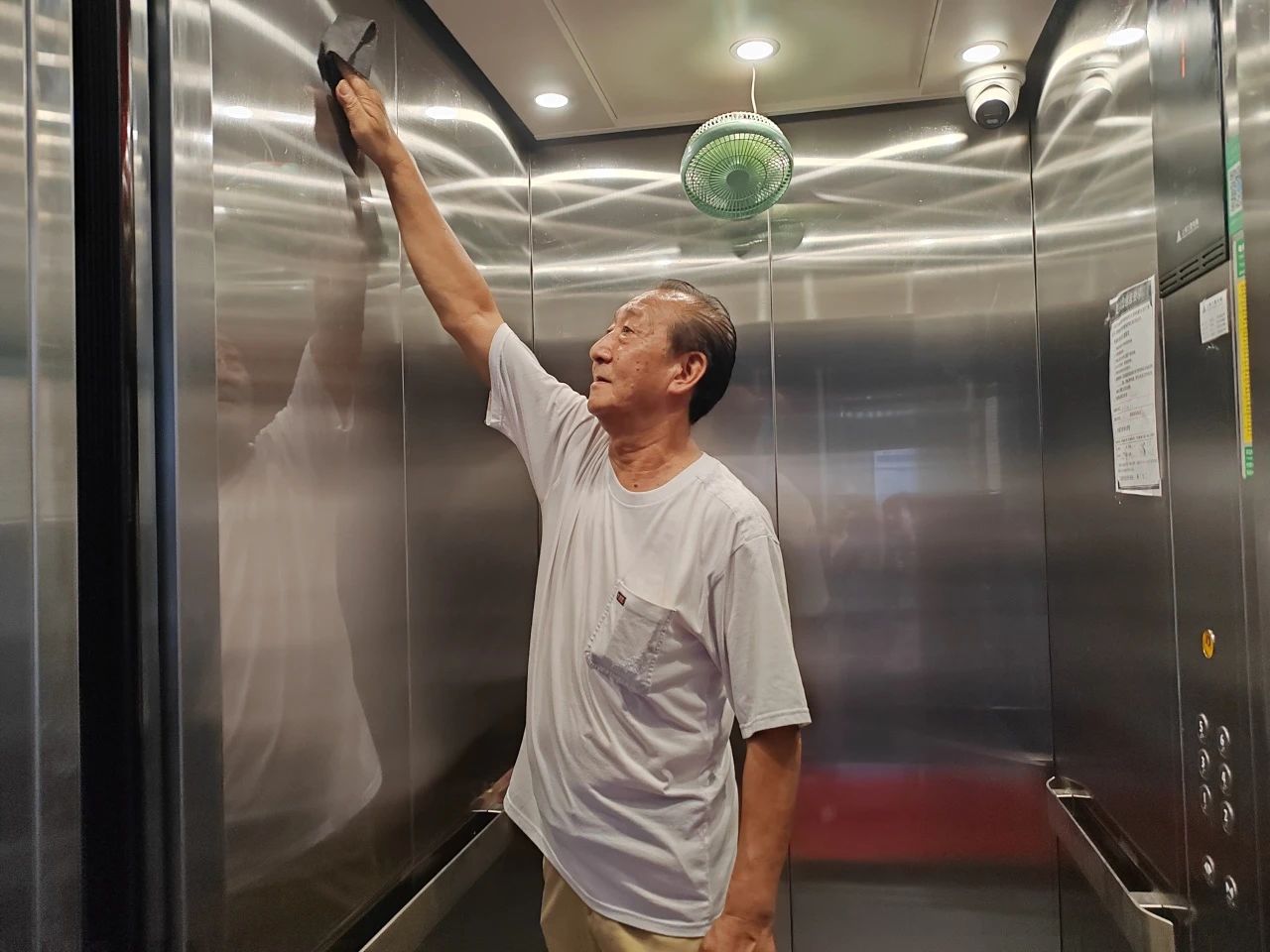

走进楼栋,干净的红色地毯迎接着每一位归家的居民。在电梯里,香气沁人心脾;抬头,绿色的小电扇正呼呼运转,给大汗淋漓的归家居民送上了第一缕清凉;斜上角的监控则静静地“守护”着居民的安全。

乘上电梯一路平稳地运行至六楼,电梯门徐徐打开,映入眼帘的地毯给明亮整洁的电梯厅增添了一抹温馨。整个大厅没有多余杂物,只有墙角处放置了一个迷你烟头盒,给吸烟的居民提供了方便。而这样干净清爽的电梯厅环境,“复制粘贴”在了每一个楼层。

这些“细节感满满”的温馨布置都来自楼内居民张敬根的“创意”。

作为29号居民楼“加梯三人小组”里的成员之一,68岁的他不仅推动了加装电梯建造,还自费购置电梯专用清洁物品和小电扇、地毯等物件,甚至主动承包了电梯清洁这项“义务”劳动。“我买了牛皮抹布和清洁剂,专门用来清洁电梯。”

老张对电梯的爱护程度,也在不知不觉间影响着楼内的其他居民。“我们居民已经达成了共识,不在楼道内堆放杂物,保证公共空间的干净、舒心。如果发现杂物,我们也会在楼栋微信群中相互提醒。”一位楼内居民告诉记者,“一部电梯来之不易,需要大家像爱护自己的小家庭一样维护我们的电梯。”

居民全程参与获得感强

从“小家”到“大家”的过程,也是何家角居民区与29号楼居民不断实践全过程人民民主的结果。例如,电梯加装设计方案怎么定?合同怎么签?背后则大有学问。

“为了凝聚众人智慧,我们打印好纸质版的合同草稿和建设图纸,挨家挨户发放给楼内居民。”方案下发后,数十条意见被反馈上来,涉及外观材料、电梯门板、排风渗水等问题。

居民楼内曾从事建筑行业的居民,将大家的意见建议融入自己的实践经验,对合同进行优化。比如,明确电梯井防水层加厚到30公分,防止电梯渗水;电梯外墙必须采用隔热材料,从而延长电梯寿命;电梯内装监控外装走道灯,保障居民人身安全……诸如此类的细节在与电梯建设方反复沟通后,敲定了最后的加梯方案和签约合同。

不仅如此,随着电梯的建成,后续的清洁维护管理成为居民最关心的问题,于是,居民共同讨论协商出了《电梯使用公约》。

此外,“三人小组”还特别制定了三套清洁维护方案,分别是由居民分层承担,自治管理;或由热心居民专人负责,费用由居民分摊;或请保洁人员打扫,费用同样由居民分摊。随后,小组成员将三个方案发送至楼组群中,经过民主投票,居民们一致决定由保洁人员负责打扫,并同意每户每月支付5元“劳务费”。

如今,29号楼的电梯运营井然有序,电梯间内外整洁美观,不仅楼内居民夸口称赞,还让小区其他居民“羡慕极了”。

“从意见征询到电梯建造方案,再到管理运行模式,整个加梯过程公开透明,成为社区实践全过程人民民主的范例。居民们迈出小家,一起守护楼道‘大家’,大大提升了楼内居民的认同感和归属感。”何家角居民区党总支书记方郁欢说。