自疫情以来,上海已召开了129场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。然而从2020年2月22日开始,不少细心的市民发现,发布会的直播画面中多了一个特殊窗口——手语直播。经历了2年多扩员调整的这支手语翻译团队,如今由葛玉红、陈伊佳、唐文妍、顾忠、寇辰珠、郭奕敏、萧亮七人组成。在市政府新闻办和上海市残疾人联合会的安排下,每天轮班,戴着口罩、站立一旁,对着直播镜头“解说”,为上海数万听障人士提供了“看”新闻的平等机会,让他们更好地应对疫情,做好防护。

不少网友以为,手语翻译可以提前了解发布会内容,才会翻译得如鱼得水。其实并不然。唐文妍说:“我们和大家一样,都是不了解的,具体的稿子我们也是拿不到的。当有发布会的时候,我们会提前一天或当天被告知。最多也就是看到海报上有哪些领导出席。”

那么,一场半小时左右的直播,对手语翻译有没有压力,碰到专业术语怎么办?

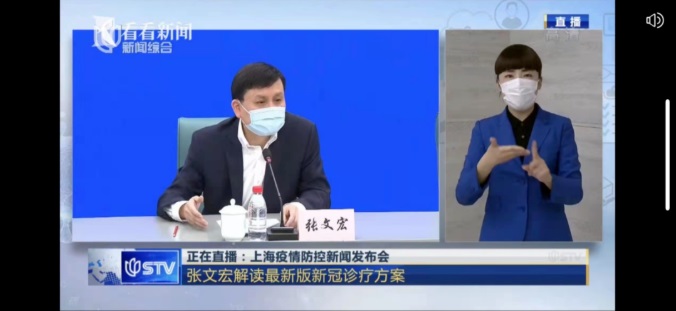

就在前几天的一场发布会上,张文宏多次提及CT值、核酸扩增阈值等专业术语,大家一时还难以消化。观众们也不经对手语翻译捏了一把冷汗,这么冷门的词语怎么翻译?

唐文妍手语翻译中

“像CT值,我就直接用手指字母拼CT,然后等专家去解释到底是什么意思。比如阈值,我就翻译它是一个临界值,翻译和它相近的意思。”临场直接翻译并没有难倒唐文妍这位有16年工作经验的手语翻译,她手指翻飞,灵活娴熟。

作为疫情发布会的第一批手语翻译之一,陈伊佳也已是游刃有余。“我学的是手语翻译专业,毕业后一直在从事手语翻译工作。”手语翻译是她的本职工作,也已经成了她的本能反应。

陈伊佳手语翻译中

“日常工作6-8小时是常态现象。最长有一次是一天12小时的翻译工作,当一天的工作结束后,大脑极度疲劳。你要是和我说话,我说出来的都是乱码。”在唐文妍看来,使用手语和使用一门外语是一样的,当你熟悉了这个语言,然后用这个语言去说话,是一个相对比较自然的过程。

日前,网友fire814在微博上留言:“上海疫情发布会手语效果是我见过最好的,国内最好的,不仅屏幕占比向发达国家靠齐,手语翻译水平还特别高。”

记者获悉,截至2021年底,上海持证听障残疾人有8万多名。上海通过配备手语翻译、推送防疫知识手语视频等方法,帮助听障人士更加了解和懂得新冠的相关防控方法。

早在2020年2月起,上海听障观众点击手机客户端,能从直播中看到占手机屏幕约三分之一的手语翻译画面。陈伊佳说,不少听障人士反馈,觉得这个样子的画面效果,会让他们看起来更加清楚更加方便。

“这个变化其实真的挺大的,我们现在有口罩看不见表情,如果是小方块里面就更不清楚了。三分之一的话,我给你个眼神,你至少还能看得出来。”曾经有聋人朋友和唐文妍吐槽,“我要拿个放大镜来看你的电视”。而现在这个变化对聋人来说是翻天覆地的。