31家院系单位响应,274名志愿者参与;313户家庭报名,326位孩子匹配了专属伙伴;覆盖17家医院,2家机关单位,10个城区……复旦大学团委组织青年志愿者们以“一对一”或“一对多”的形式,为战疫一线人员的子女提供“云陪伴”服务,让抗击疫情的城市守护者们放心:“你们的孩子有我们来陪伴!”

从“鹅旦梦”到“云托班”,志愿者和孩子之间的“双向陪伴”

2020年春天,武汉经历着前所未有的考验。复旦大学团委发起“鹅旦梦”计划,为湖北战疫一线有需求家庭的孩子提供线上课业辅导,并逐渐扩大到全国范围。

两年后的这个春天,上海打响疫情防控攻坚战。看到“云托班”志愿服务项目招募志愿者,2019级国际关系与公共事务学院本科生李炳萱不禁回想起两年前的“鹅旦梦”志愿服务,毅然再次报名。

这一次,李炳萱陪伴的小朋友才上小学一年级,还是一对兄妹。对从未接触过年龄这么小的孩子的她来说,这是一种新鲜的体验。

4月1日晚,李炳萱和兄妹俩同时坐到电脑前,开始了“云端”的“初见”。屏幕上的小朋友使用了卡通特效,装饰着自己的脸庞,一副可爱的模样。“可以用英文做一下自我介绍吗?”李炳萱与兄妹俩进行英语交流,发挥自己的优势特长,穿插一些法语的兴趣拓展,孩子们兴致勃勃。

“抗疫人员在前线工作,难免照顾不到孩子。帮抗疫人员陪伴一下孩子,是我们能用实际行动回报他们的为数不多的途径。感觉很值得。” 谈及两次报名志愿服务的原因,李炳萱如是说。

特殊时期的心灵交流,让坚守岗位的父母舒心、放心

“妈妈、妈妈!”因疫情而居家办公的凌女士,每当听到女儿的呼唤,都不得不停下手头的工作,前去察看。

孩子父亲潘先生是附属中山医院的职工,坚守在岗位上,数日没有回家。原本凌女士以为一个人陪孩子是一个“轻松的挑战”,然而孩子随时随地都会呼唤妈妈,二十四小时如此,让凌女士有点顾不过来。

直到收到孩子父亲发来的“云托班”报名链接,凌女士有点惊喜,也松了口气。

4月1日晚,复旦大学匹配的志愿者同学准时与孩子相会云端。凌女士觉得志愿者准备很充分,用一两分钟的时间“破冰”,第一次见面就和孩子愉快地聊起天来。她的女儿性格活泼,而志愿者小姐姐也是开朗的女孩。两人一拍即合,互相讲故事,读故事书,房间里尽是欢声笑语。

趁志愿者抓住了孩子的注意力,凌女士终于能稍微“腾开手”,回个工作消息,“扒拉几口饭”。得到“云托班”提供的志愿服务,她的女儿在疫情居家时期不会太孤单,也不会太无聊,在一段时间里能够有集中的方向,做有意义的事。

孩子在学长笛,志愿者小姐姐会弹钢琴,她们还交流曲谱、作曲家这些共同话题。“下次见面,你吹一首曲子给小姐姐听好吗?”小女孩笑着答应。

传递温暖与关爱,贡献复旦志愿者的青春力量

参与“云托班”的复旦青年志愿者们,大多志愿服务经历丰富。

2020级环境科学与工程系本科生凌越热心志愿服务,曾是第四届进博会“小叶子”讲师团的一员。疫情的“倒春寒”让上海按下了“暂停键”,但广大医务工作者、基层干部从未放慢脚步,始终坚守一线,让他很受触动。

“或许我们欠缺专业技能,无法奔赴一线,但我们可以在后方守护星火,传递温暖与关爱,贡献青春力量。”这是凌越报名参与“云托班”项目的初衷。

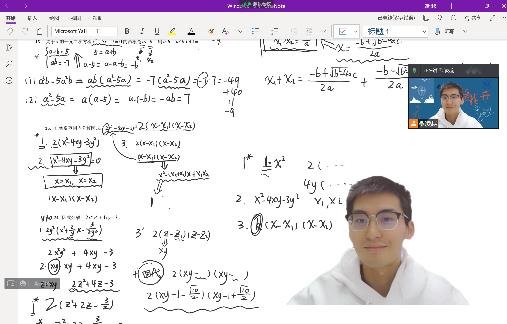

每周两次,每次一个半小时,凌越在线陪伴一位初一的孩子一同学习,为其答疑解惑、分享学习心得。在辅导数学课后作业的时候,凌越在屏幕上演示解题思路,字迹工整、清晰明快。屏幕另一端的小朋友也会主动分享自己的一些想法和思路,认真做好笔记。

了解到“云托班”志愿服务还会配套公开直播和录播课,有些“一对一”陪伴志愿者还积极主动地挖掘身边的资源,为“云托班”公开直播/录播课程提供了很大的便利。