在国际肝胆外科领域,“中国沈”这个名字足够闪亮:

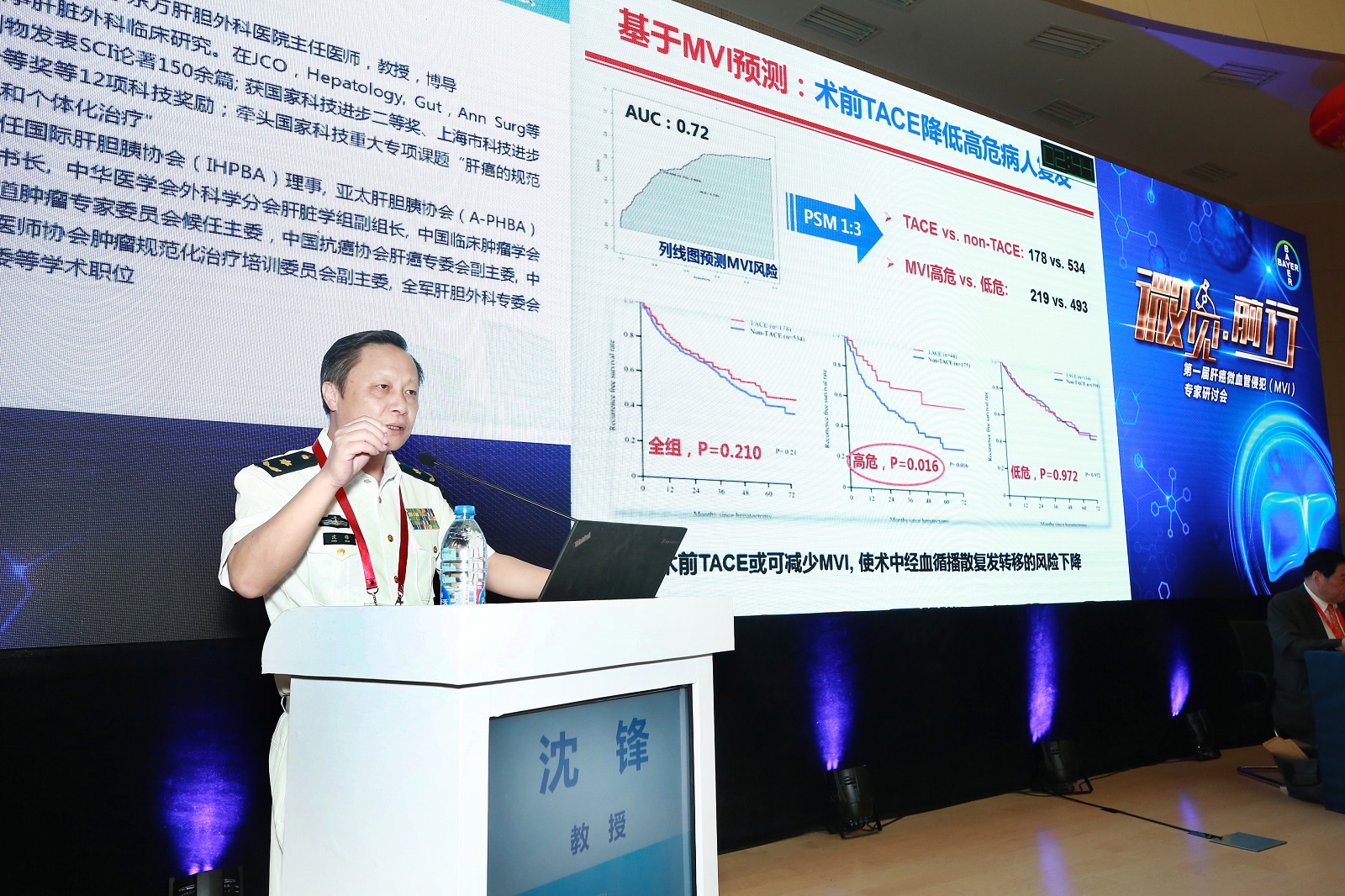

作为探索者,他创立肝内胆管癌精确治疗理论和技术体系,引领国际国内诊治水平进一步提升。作为拓荒者,他率先提出基于生物学特性选择治疗并突破关键技术,开辟肝癌精确治疗新途径。作为先行者,他创建肝胆肿瘤复发全链条精确治疗决策体系,为复发防治提供“中国方案”。海军军医大学第三附属医院沈锋,被国际同行亲切地称为“中国沈”。

5项科学研究成果改写国际权威指南

创新为民,是沈锋医学科研人生的真实写照。39年来,他致力于我国重大恶性疾病——肝胆肿瘤的治疗决策体系等研究,始终奋斗在世界肝胆领域的最前沿,他想用自己的科研成果和创新发明,去造福病人、改善他们的生活。

“作为一个医者的过程正是一个苦行僧的过程,在成为一个医治者之前,第一个需要被医治的,应该是我们自己。在一切的给予之前,让我们先成为一个‘拥有’的人。”这段话,是沈锋创新为民的初心。

肝内胆管癌是国际公认的难治性疾病,疗效极差,发病率上升。缺乏个体化分期,严重制约肝内胆管癌的精确治疗决策,国际上竞相加以研究。

2008年,沈锋通过长达10年的大样本队列研究,甄别出7个与肝内胆管癌生物学特性和预后显著相关的临床病理因素,构建为可预测个体预后的列线图,形成肝内胆管癌的个体化分期,比西方提出的个体化分期早11个月,临床应用证实新分期精确指导临床治疗决策,使术后5年生存率提高15.1%。

美国肝胆胰协会主席Jarnagin在著名的纪念斯隆凯特琳癌症中心的病人中验证了这个新分期,报道其“准确性最佳,良好适用于西方病人”。约翰霍普金斯大学等欧美为主的12个中心进行了验证,报道其为“唯一清晰区分预后的分期标准”。由本国多学科顶尖专家组成的日本肝癌研究组评价其“精确设计,优于日本分期”。这一分期使国际经典的“肿瘤-淋巴结-转移”分期作出重大修改,推广应用于52种其他疾病的研究,被国际上誉为“中国列线图”。

“我们的研究是在恩师吴孟超院士的谆谆教诲和大力支持下一点一点发展起来的。”沈锋说,吴老言传身教,为推动我国肝胆外科临床研究呕心沥血。

在沈锋的带领下,他的团队在患者治疗、随访、临床研究分析等方面做了大量扎实而艰辛的工作。沈锋继承和发扬了吴孟超院士的“勇闯禁区、勇攀高峰、永不满足、永远争先”的“四勇(永)精神”,率领他的团队不舍昼夜地向国际肝胆领域的前沿挺进。在分期研究的基础上,沈锋团队施行国际最大量肝内胆管癌手术(4100余例),进一步发现肝内胆管癌的病因和组织学分型亦具有重要的个体化治疗指导价值,首创“基于分期选择手术方式、针对病因确定切除范围、根据分型指导辅助治疗”的精确决策理论,并填补了肝内胆管癌筛查、巨大、多发、侵犯大血管等复杂肿瘤切除、影像组学淋巴结转移检测、晚期肝内胆管癌靶向治疗等技术空白,解决了肝内胆管癌从发现到治疗的核心难题,构建了肝内胆管癌个体化外科诊治体系。

沈锋带领团队做了大量扎实艰辛的研究工作。海军军医大学附属三院供图

在机制上,他揭示了Hippo和Wnt通路共同激活导致肝内胆管癌侵袭转移,为进一步研发抑制侵袭转移的干预措施提供重要基础。国际肝病领域著名学术杂志《肝病学杂志》(J Hepatol)评价其研究为“完美的案例”。鉴于他的重要学术贡献,著名学术期刊《柳叶刀肿瘤学》邀请他评审全球首款胆管癌特异性靶向药物的临床试验结果,并发表该领域进展述评。

沈锋团队的研究成果,使肝内胆管癌患者术后5年生存率从20.5%提高到35.2%,被国内外大量文献和杂志引用为该病的最佳疗效,形成首个《肝内胆管癌外科治疗中国专家共识》,18项科学研究成果纳入国际诊治指南并广泛应用,其中5项改写了欧洲肝脏研究学会(EASL)等国际权威指南或填补空白,对确立中国在肝内胆管癌诊治方面的国际领先地位作出了开拓性贡献。

突破关键技术开辟肝癌精确治疗新途径

2020年11月3日,沈锋获得何梁何利基金科学与技术进步奖,也是那一届上海医药领域唯一获奖者。

沈锋说,尽管肝癌治疗方法增多,技术进步,但总体疗效并未随之明显提高,因此他将更准确、个体化地选择治疗作为研究方向,实现既提高疗效,又降低病人的治疗创伤和医疗成本。他发现肝癌通过CD133 + CD44 +细胞比例增高、谷胺酰β羟化酶激活等机制形成微血管侵犯,体现侵袭性生物学特性,进一步发现清除微血管侵犯能力强的治疗根治性好,但创伤大,清除能力稍弱的治疗,对微血管侵犯阴性者也能取得良好效果,遂独创性地提出基于微血管侵犯选择治疗。

为克服微血管侵犯只能在术后病理诊断,术前无法预知的困难,他创建术前微血管侵犯个体化预测模型,并根据预测的微血管侵犯风险准确选择切除、消融或肝移植等治疗,使患者5年生存率提高14%,并发症减少15%,医疗费用降低73%,首创基于“微血管侵犯预测”的早期肝癌治疗决策体系,累计使1.4万例患者直接获益。

针对我国中晚期肝癌患者群体庞大的国情,为准确选择外科治疗,切实惠及广大患者,他探索发现反映多发性肝癌生物学特性(个体之间不同的肿瘤起源)的影像学特征,以此建立个体化生存预测的中晚期肝癌外科决策模式,精确选择手术患者,使5年生存率达到 46.5%,显著优于国际上根据肿瘤体积、数目等传统方法选择患者的疗效。他将这种“找特征-建模型-选患者”的决策模式,拓展至巨大肿瘤等 7种不同病情患者,并建立双血管栓塞降期切除、肿瘤破裂分阶段救治、术中出血控制等新技术,形成中晚期肝癌外科精确决策体系,应用于2.7万名患者。研究结果改写了肝癌TNM分期指南,7项成果纳入国家卫健委指南。

在多年的临床服务过程中,沈锋常常遇到患者或其家属问他:“手术需要多少钱?”“药多少钱?”遇此场景,沈锋总是不厌其烦、一遍又一遍地耐心解释,用通俗易懂的语言告诉他们为什么需要手术、为什么需要药物治疗,并帮助他们详细计算手术及后续治疗所需要的费用,以及估算用药怎样组合,花费才能最低。沈锋说:“除了同情,我们研究治疗决策,初心也是想减少患者的负担”。

为肝胆肿瘤复发防治提供“中国方案”

肝胆肿瘤复发防治是国际重大疑难问题,肝癌切除后5年复发率超过70%,肝内胆管癌更是超过80%。

为了攻克这个医学堡垒,沈锋率领其团队成员,又一次向肝胆医学前沿高峰发起冲击。在沈锋看来:“我们是一个很小的团队,包括研究生也就十几个人,但大家都十分团结和努力。无论是出门诊、做手术,还是做医学科研,我们团队成员的初衷都是让病人获益。正因如此,团队所有的研究都是来源于临床,所有的成果都要服务于病人。”

“医疗决策的重要性并不仅仅体现在癌症治疗开始前,而是贯穿于治疗的全过程,包括手术后预防复发、复发后的继续治疗等,每一个关键的节点都是一个新的开始,都需要决策”。沈锋坦言,“只有将个体化决策应用到全病程,才能最大限度地提高病人的生存率。”

肝胆肿瘤复发防治必须个体化已成为学界共识,但缺乏有效方案。沈锋根据术后早期复发(与肿瘤侵袭性相关)和远期复发(与炎症相关)的不同发生机制,针对常见复发模式,分别甄别复发高危病理因素和生物标志物,创建了8种个体化风险预测模型,基此实现对复发高危对象的精确预防。在此基础上,他创立靶向CD147的放射免疫治疗、针对窄切缘的放射治疗等10种抗复发新技术,形成精确抗复发系统性策略和技术,使肝癌5年复发率从76.7%降至57.9%,肝内胆管癌 5年复发率从86.5%降至70.5%。他牵头制订首个《肝癌复发防治中国专家共识》,研究结果被《柳叶刀.胃肠病学》评价为靶向治疗的重要和独特研究,被评为建国50年来我国外科领域的重大成就之一。

沈锋为病人手术。海军军医大学附属三院供图

“无论是初次发生的,还是复发的肝癌,早期发现早期诊断仍然是提高疗效,延长病人生存的关键”。沈锋带领团队创建了乙肝相关性肝癌ASAP模型,用于个体化评估慢性乙肝患者罹患肝癌的风险。这一模型比国际指南推荐的GALAD方法准确性更高,检测费用降低一半,该成果2019年发布后,已在国内数十家三甲医院免费应用于30余万例患者。

十年磨一剑。沈锋牵头承担“十一五”至“十三五”国家科技重大专项课题“肝癌个体化治疗”;研究成果纳入42个国际诊治指南;以第一完成人获国家科技进步二等奖1项,军队医疗成果奖一等奖1项和上海市科技进步一等奖2项;先后担任国际肝胆胰协会理事(国际共7位)、亚太肝脏外科发展委员会副主席、亚太肝胆胰协会秘书长、中国临床肿瘤学会肝癌专委会主委;先后荣获军队科技领军人才、上海市领军人才和上海市十大科技精英。

头图为沈锋教授在学术大会上介绍肝癌研究新进展。海军军医大学附属三院供图(本文摄影均为曹希)