4月29日,“伟大飞跃——马克思主义中国化时代化文物史料专题展”在中共一大纪念馆专题展厅开幕,中山大学图书馆珍藏的马克思《论波兰问题》笔记手稿首次亮相党的诞生地。

观众拍照记录陈列着百余部马克思主义中国化时代化理论成果的“书墙”。劳动报记者贡俊祺 摄影

以历史脉络展现理论飞跃

展览以历史分期为序,共分为五大板块。序章扼要介绍马克思主义在中国的早期传播,展示马克思主义与中国相结合的第一个重要成果——中国共产党的诞生;第一部分侧重以新民主主义革命时期毛泽东思想的创立为核心,重点呈现马克思主义中国化第一次历史性飞跃的光辉成就;第二部分以社会主义革命和建设时期马克思主义与中国实际的“第二次结合”为脉络,展现中国人民探索适合中国特点的社会主义改造和建设道路历程;第三部分以中国特色社会主义理论体系的形成为框架,介绍在改革开放和社会主义现代化建设新时期中国共产党坚持和不断推进马克思主义中国化;第四部分生动反映党的十八大以来以习近平同志为主要代表的中国共产党人自信自强、守正创新,创造了新时代中国特色社会主义的非凡业绩,实现了马克思主义中国化新的飞跃。

“过度理论化的内容观众理解起来可能会有一定的困难。”中共一大纪念馆党委书记、馆长薛峰介绍,此次展览从构思到正式展出经历了近一年时间,为了让马克思主义中国化的三次伟大飞跃更为具象化,展览将理论发展的逻辑变成暗线,“藏”在了具体历史事件中。

例如展厅一楼以半景方式设计了“彩色开国大典”的场景打卡点,让观众仿佛置身现场,感受“开国大典”激动人心的时刻;二楼展厅巧用结构隔断,复原改革开放时期中国家庭的生活场景,使“民生小事”与“时代大事”彼此交融。希望观众能从中生动地感受到马克思主义中国化飞跃与中华民族复兴伟大进程的呼应。

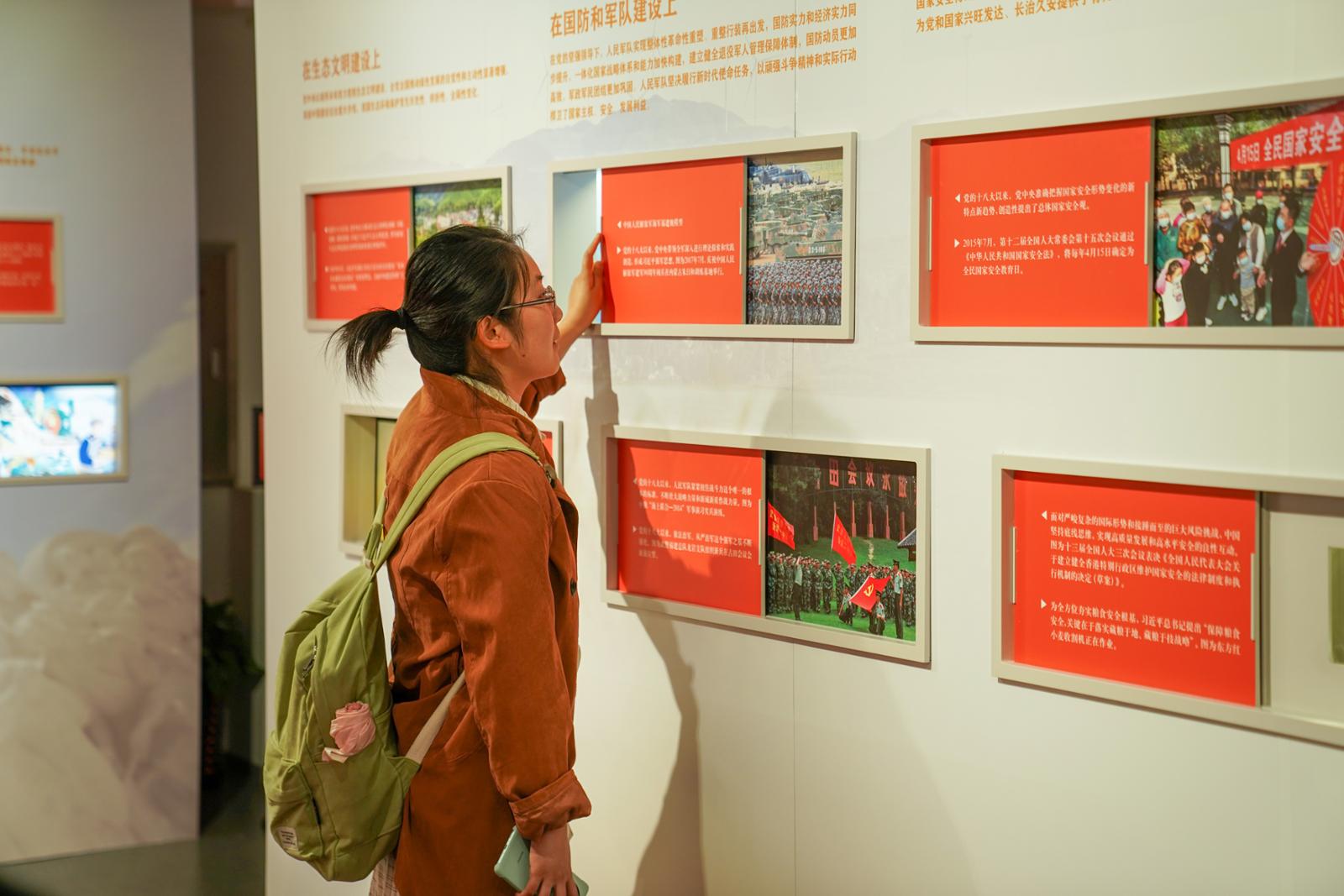

观众体验互动装置。中共一大纪念馆供图

展出文物史料数量为专题展览之最

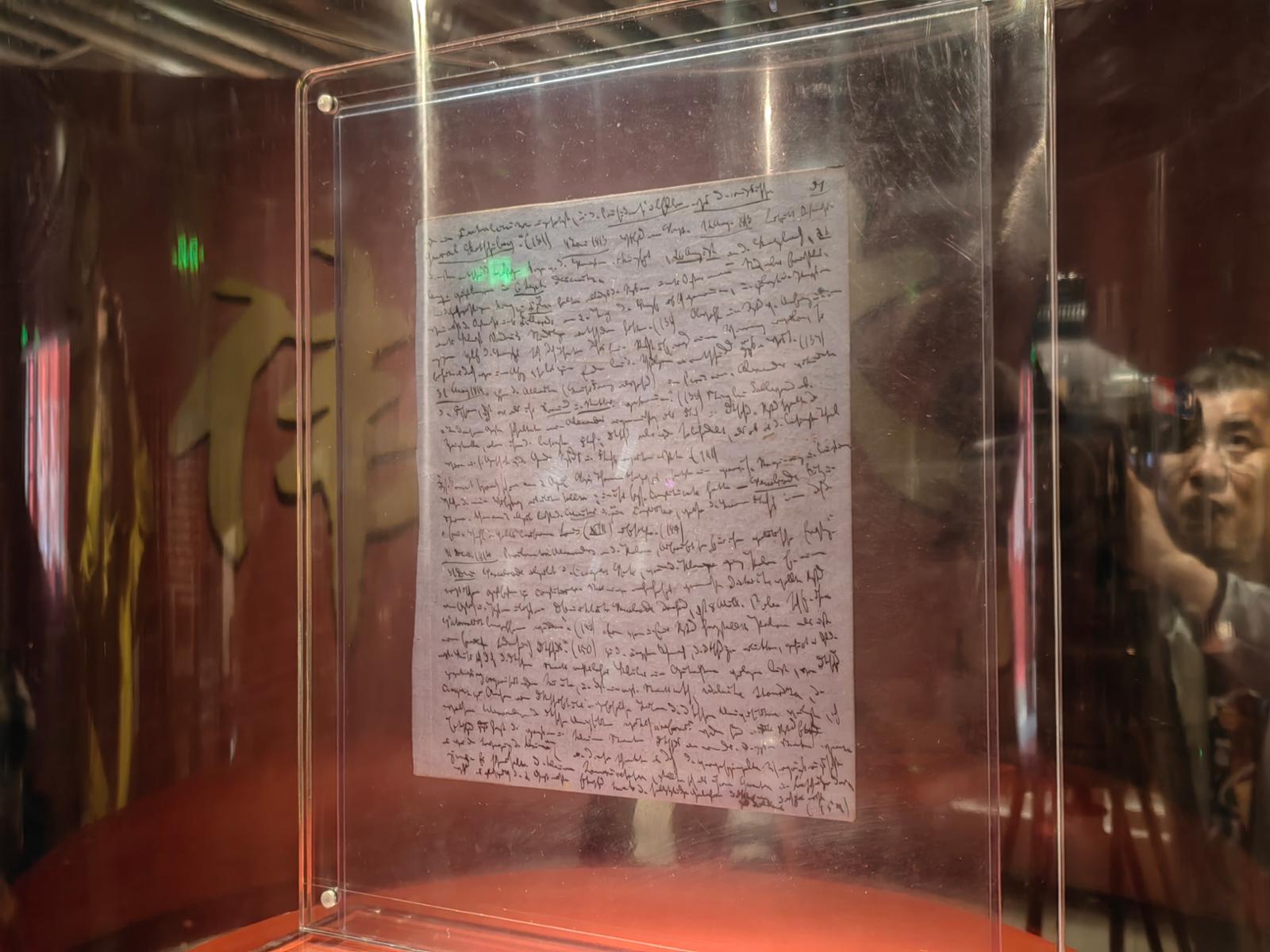

步入展厅,首先映入眼帘的就是“星空”下的马克思《论波兰问题》笔记手稿。上海社会科学院中国马克思主义研究所副所长、研究员陈祥勤介绍,这份写于1863年的手稿一度遗失,不曾被收录在《马克思恩格斯全集》中,后来部分手稿辗转流入国内,不仅是珍贵的文物,也有非常高的理论价值。

马克思《论波兰问题》笔记手稿。劳动报记者贡俊祺 摄影

手稿的背后,矩阵式陈列了140本马克思主义中国化时代化理论成果,时间跨度超百年,呈现出了“源与流”的命运交汇,充分展现了马克思主义在中国的蓬勃生命力。“马克思主义中国化的三次飞跃,离不开马克思主义在中国的传播。”陈祥勤说。

中共一大纪念馆陈列研究部主任、策展人张玉菡介绍,本次展览共展出各类展品452件,其中文物文献267件,包括13件一级文物,数量为历次专题展览之最。

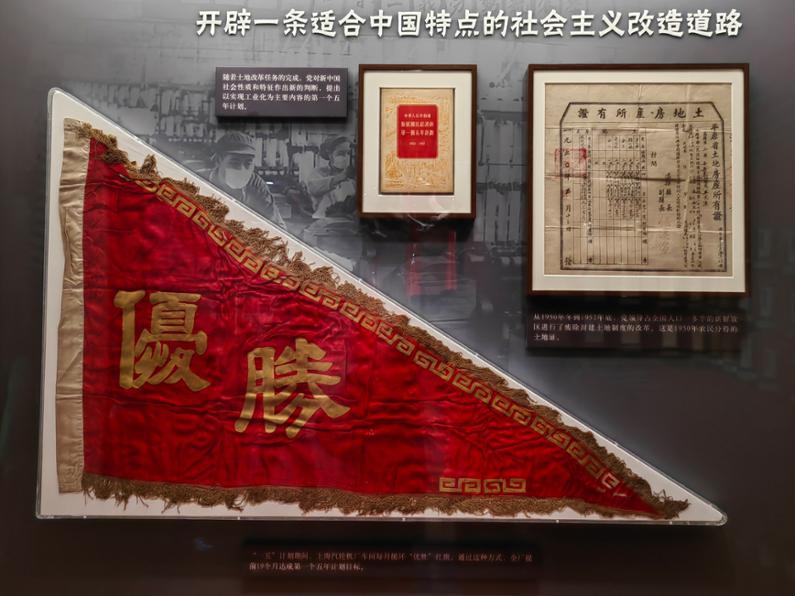

“一五”计划期间,上海汽轮机厂车间每月循环的“优胜”红旗。劳动报记者贡俊祺 摄影

从首次在中国刊出马克思形象的《近世界六十名人》大画册,到陈望道翻译的《共产党宣言》第一个中文全译本,再到中国共产党成立后人民出版社发行的“马克思全书”“列宁全书”,彰显早期马克思主义中国化理论雏形的《中国革命问题论文集》,还有不同版本的《毛泽东选集》;从井冈山时期的油灯、扁担、手榴弹,到解放战争时期多次大型战役的战斗英雄勋章,再到中华人民共和国开国纪念邮票,抗美援朝保家卫国搪瓷杯,为两弹一星作出突出贡献的飞鱼牌打字机……展览力图生动展现马克思主义中国化时代化的伟大理论创新与成就,呈现马克思主义在中国焕发出的强大生命力。

头图为“伟大飞跃——马克思主义中国化时代化文物史料专题展”展头。劳动报记者贡俊祺 摄影