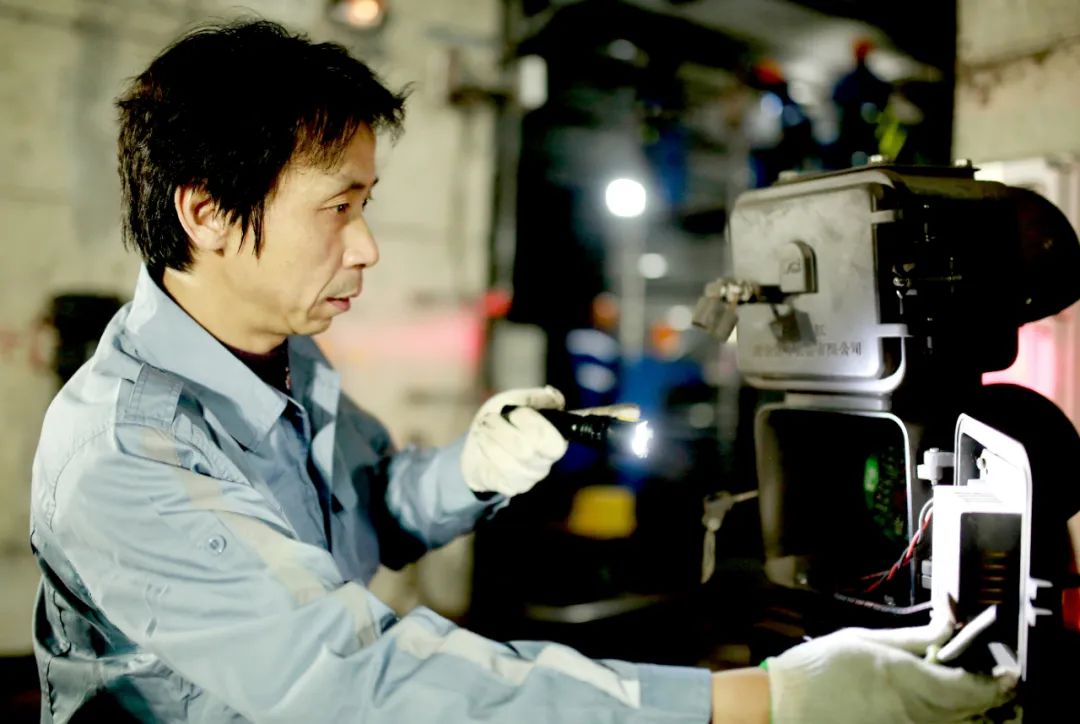

油田里“炼”出的发明家

田明中石化江苏油田工程技术服务中心井下作业工

田明是中国石化技能大师,先后荣获全国五一劳动奖章、全国最美职工、全国劳动模范、江苏时代楷模、全国岗位学雷锋标兵等荣誉。

田明先后完成创新革新成果200多项,在国家核心期刊独立发表论文32篇,获奖44项,为国家创造了过亿元的经济效益。他研制的压力计过载保护器,获中石化集团公司技能创新成果一等奖;研制的《试油测试工艺配套工具》,获江苏省职工十大创新成果奖和第四届全国职工优秀技术创新成果唯一的一等奖。2014年,他创新的《试油测试技术的创新与运用》获得国家科学技术进步二等奖。

2010年,油田以他的名字命名成立了劳模创新工作室。田明带领工作室成员完成创新成果100多项,申请专利22项。近年来他带领团队每年解决油田内外100多口页岩油气井施工中的难题,每年创收3000多万元。

三十余载匠心一腔数控梦

张永洁常州宝菱重工机械有限公司技能专家、数控铣特级技师

张永洁是常州宝菱重工机械有限公司技能专家、机加工中心副主任、第二党支部书记、数控铣特级技师,也是常州市新北区总工会兼职副主席,他曾荣获全国劳动模范、全国技术能手、江苏制造工匠等荣誉。

28年来,张永洁始终践行数控报国初心,紧扣生产中制约效率提升的加工技术瓶颈,攻克了重型零件加工变形控制、精确快速找正、螺纹铣削等60多项加工难题,轧机牌坊、连铸框架等冶金设备核心零部件数控化率达95%以上。

作为公司技能专家,他充分利用国家级技能大师工作室和中国长三角地区劳模工匠创新工作室平台,消化吸收推广先进加工理念和加工技术。

他编制的《数控加工的工序集中对效率提升的作用》教材在常州市高级技师研修班被多次使用。作为《数控刀具应用禁忌》一书的编委,他把自己的经验转化成知识进行传播。

电气设备的顶级“验血师”

朱洪斌国网江苏省电力有限公司电力科学研究院高级专家、高级技师

朱洪斌,曾荣获全国劳动模范,享受国务院特殊津贴专家,全国示范性劳模和工匠人才创新工作室领头人。扎根一线30余年,他带领团队致力于电力用绝缘材料智能化分析及电力设备故障预警诊断,作为第一完成人荣获省部级及以上科技奖励10余项,获得授权发明专利20项,制修订国家、电力行业标准21项。

他率领团队自主研发了10类电力油气智能化检测装置并实现产业化生产,在全国推广使用,降本增效3亿余元,增加供电11.5亿千瓦时。发明的标准油配制及保存装置,打破了国外技术垄断,并将标准油配制偏差由国外最优水平的5%降低到1.87%,保存时间由30天延长到180天。2016年,他荣获国家科学技术进步奖二等奖,登上了国家科技最高领奖台。

二十一年淬炼“一微米”

陈亮无锡微研股份有限公司加工中心班组班长

陈亮曾荣获全国劳动模范、全国技术能手、全国最美职工、江苏省优秀共产党员、江苏大工匠等荣誉,享受国务院特殊津贴。从业20年来,他淬炼技艺,从学徒工一路成长为技能大师、国家级工匠,带领团队不断攻克技术难题,填补国内空白,创新研发的工业模具,精度可控制在1微米之间,相等于一根头发丝粗细的1/70,曾获得国家发明专利和实用新型专利28项、省部级科技奖项5项。

依托公司平台,陈亮团队重点解决了电子枪模具高精度定位销铣磨复合加工工艺、电火花微孔加工装备高精密薄壁主轴机构零件高速铣削加工工艺、易拉罐刻线刀凸凹模高精度铣削工艺等。这些产品荣获“中国机械工业科学技术奖”一等奖,中国模具协会“精模奖”一、二等奖。“陈亮技能大师工作室”被命名为“国家级技能大师工作室”。

陈亮还带领团队和清华大学成功研制了用于国产航空发动机的高端加工装备,助力国产飞机翱翔蓝天。

坚守生产一线的技能大师

刘文生徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司调试分厂装配钳工

刘文生曾获全国技术能手、全国五一劳动奖章、江苏省首席技师、江苏工匠等荣誉称号,享受国务院政府特殊津贴。他带领团队潜心研究,全面掌握了高压电传动、电控正流量控制等5项装配与调试维修核心技术,助推超大吨位装载机自主研发和制造维修技术进步,该项目荣获第二届全国机械工业设计创新大赛产品组“金奖”。近5年以来,累计获授权专利10项,主持或参与创新项目52项,省部级以上项目获奖6项,平均每年申报“八小”、质量改进等项目40余项,累计创造经济效益2000余万元。

作为省级示范性劳模创新工作室的领办人,他时刻不忘人才培养和知识沉淀,平均每年开展各类技能培训210课时,培养双师型人才6人,徒弟中2人荣获江苏技能状元,6人入围世界技能大赛重型车辆维修项目国家集训队。

用技术护航“满分”零件

黄俊江苏恒力制动器制造有限公司首席高级技师

黄俊曾先后获得全国劳动模范、全国技术能手、江苏大工匠、江苏省技术能手、江苏省企业首席技师等荣誉。他领衔的创新工作室被授予长三角劳模创新工作室、江苏省技能大师工作室、江苏省示范性劳模创新工作室称号。

黄俊与机器打了20多年交道,用技术护航“满分”零件,保障了集团800多台自动化设备的无故障运行。他带领团队攻关企业智能化改造和创新,每年为企业创造3000多万元的经济效益,助推企业成为商用车制动器制造领域的单打冠军。

他参与的项目曾获得中国汽车工业科技进步三等奖1项,领衔的项目获得中国设备管理创新成果三等奖1项、江苏省机械工业科技进步二等奖1项。获得发明专利4项、实用新型专利30项、发表省级以上论文15篇、获得机械工业高技能人才优秀论文二等奖2项、参与校企合作累计培养高级工以上人才1000多名。

丰富“中国创造”的“女焊神”

孙景南中车南京浦镇车辆有限公司电焊工

孙景南曾荣获全国劳动模范、中车首席技能专家等荣誉。她是中国轨道交通制造领军企业的一位掌握铝合金、不锈钢、碳钢车体焊接技术双师型专家,参与我国CRH6A、CR300AF、“复兴号”250动车组、160公里动车组和A、B型地铁等30多个品种研发。她以精益求精的工匠技术,为我国轨道交通车辆产品国产化、谱系化和完全拥有自主知识产权作出了突出贡献,她用技术攻关、绝招绝技、带徒传技和近百项创新发明,丰富了“中国创造”深厚的内涵,赢得了“女焊神”的美誉。

作为浦镇公司首列铝合金全焊接车项目焊接工艺评定主要负责人,首列试制车的主要焊接牵头人,她解决了B级焊缝、槽焊等焊接难题,完成工艺评定89项,填补了公司铝合金焊接技术的空白。她完成绝招绝技3项,先进操作法10项,技术攻关30多项,《铝合金中空型材的焊接修复》获南车“绝技绝活”。

走在创新路上的闯关者

黄强张家港港务集团有限公司港埠分公司门机司机

黄强曾获全国劳动模范、全国优秀共产党员、中国好人、全国十大最美港口人、全国交通建设工匠、全国交通技术能手等近90项荣誉。他在门机司机岗位上工作了23个年头。23年来,他始终秉持“一生一事、一事一生”的信念,以精湛技艺打造装卸作业品牌,独创了以“稳、准、快,一钩准、无声响”为精髓的《黄强门机操作法》,目前已在全国推广应用,为港口专业人才培育作出了突出贡献。

他带领工作室成员围绕工艺研发、设备改造、属具革新、效率提升、绿色港口建设等方面开展创新创效,完成“木材卸船抓木机新工艺”“集装箱型颗粒物料转运装置”“防倾式水泥管桩吊钩”等技术创新60项,获得国家实用新型专利5项、国家软件著作权8项,为企业创新创效千万元,工作室先后荣获江苏工匠工作室、江苏省交通运输行业首席技师工作室、苏州市劳模创新工作室等荣誉称号。

从普通瓦工到首席技师

沈春雷江苏广兴集团有限公司首席技师、总工程师

沈春雷曾获得全国五一劳动奖章、全国优秀农民工、江苏工匠、省级大师工作室领办人等国家省部级荣誉23项、市级荣誉15项。沈春雷从事建筑行业38年,练就了一手过硬的基本功,曾获得全国建筑业职业技能大赛二等奖,并在长期的工作实践中积累了丰富的现场施工及管理经验,在企业发展过程中起到了积极的“传、帮、带”作用。2008年,带领瓦木工班组获全国“安康杯”竞赛优胜班组荣誉,他领办的省级“沈春雷技能大师工作室”“沈春雷乡土人才技能大师工作室”成绩斐然,工作室成员分别在江苏省、镇江市、句容市各级竞赛中多人多次获得奖项。

在工作实践中,沈春雷形成了一套成熟的工作思路,在各类报刊杂志发表论文8篇,以第一完成人获江苏省职工十佳先进操作法一项、镇江市职工十佳先进操作法一项,参与适用新型专利发明两项、省级工法一项、市级工法四项,通过校企合作获得2018年中国产学研合作创新成果奖。

技术创新路上的“拼命三郎”

谢大春东海县谢大春新材料科技有限公司技术总监

谢大春曾荣获全国技术能手、江苏大工匠等荣誉。1995年至今一直从事石英制品的新产品研发,先后成功研制多项高效节能降耗、绿色环保型机电设备投入使用,拥有授权的发明专利和实用新型专利100余件,20余次获评国家和省市科技创新成果奖及科学技术奖,其中电子级石英砂国产化制备技术等5项科技成果填补国内空白,达到国际领先水平。20多项新产品被广泛运用于半导体集成电路、航空航天卫星测试、国防军工光纤芯片制造等高新技术领域。“电子级石英砂国产化制备技术”提名入围2018年度国家科技进步二等奖。谢大春的科研项目实施,改变了生产高质量石英制品原材必须依赖进口的现状,打破了国外对高端石英制品的生产技术垄断,促进了半导体及电子工业、航空航天和国防军工行业向更高精尖方向进程。