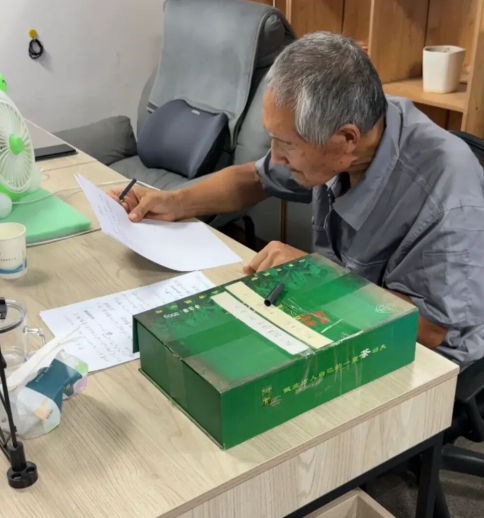

9平方米的地下室,月租150元,一张马扎、一摞写满演算公式的手稿,再加上缠了又拆的绿色茶叶盒——这是70岁保洁员李培盛的生活底色。每天凌晨四点半起床,七点清运28层大楼的垃圾,夜晚蜷在逼仄角落,把本子搁在腿上演算数学,这样的日子,他一过就是半个世纪。一段视频意外走红后,2000万网友的目光聚焦在这位穿破洞解放鞋的老人身上,人们感动的不仅是他对数学的执着,更是那罕见的、不掺杂质的纯粹热爱。

李培盛的故事,最动人的恰恰是它的“不实用”。两次高考失利后,他一辈子扎根保洁岗位,数学研究既没换来功名,也没改善生活,还被老伴质疑“能当饭吃吗”。有专业人士指出,李培盛在视频中展示的研究并不新颖,水平略高于高中课本。但他对数学那份纯粹持久的热爱,打动了无数人。两次因解不出难题封存手稿,又忍不住拆封重拾笔杆;手写论文寄给期刊石沉大海,仍在梦中推演定理,鼻血流在草稿纸上也浑然不觉。这份热爱无关名利回报,纯粹到只为“推出一个公式、想出一个新点子”的快乐,这种“无用之用”,恰恰戳中了当下社会的精神痛点。

在“成功学”盛行的今天,我们习惯用“有用与否”衡量一切:专业选热门的,爱好要变现的,努力要立竿见影的。基础学科成了“冷门”,难出成果、赚钱缓慢;长期坚持成了“傻气”,不如速成技巧见效快。李培盛用半个世纪的坚守告诉我们,有些价值注定无法用功利标尺丈量。基础学科的突破,从来离不开“坐冷板凳”的耐心。那些看似枯燥的演算、反复碰壁的探索,正是科学进步的基石。正如网友所言,即便他的研究早已被前人证明,仍和第一个证明者同样伟大,探索的勇气与热爱的纯粹,本身就具有超越结果的价值。

更可贵的是,这份热爱始终带着温暖底色。李培盛将手稿托付给一位在他打扫的那栋大楼里上班的姑娘,不为扬名,只为怕离世后心血被丢进垃圾堆。面对网友资助,他婉言谢绝,不愿欠下“要还的恩情”。他最大的心愿,是激励年轻人钻研数学、物理、化学等基础学科,让国家涌现更多人才。这份朴素情怀,让他的坚持超越个人兴趣,升华为精神传递。在他身上,我们看到普通人的担当:即便身处底层、力量微薄,仍愿用自己的方式为社会添砖加瓦。这种“苔花如米小,也学牡丹开”的信念,极具感染力。

李培盛故事的走红,本质是人们对纯粹精神的向往与呼唤。当生活被内卷、焦虑填满,当我们在功利洪流中疲于奔命,这位老人的地下室成了精神“避难所”。他让我们明白,热爱可以不依附身份、地位与财富,任何人都有权拥有“精神自留地”。坚持未必需要惊天动地的成就,日复一日的坚守本身就是伟大。那些嘲笑他“不切实际”的声音,恰恰暴露了对“成功”的狭隘理解。成功不该只有功成名就一种模样,一辈子坚守热爱、在平凡中活出精神丰盈,同样是人生赢家。

如今,李培盛依然每天清运垃圾、坚持演算,地下室的马扎上,仍闪耀着数学的星光。愿这份星光照亮更多人:让年轻人敢选热爱的基础学科,不怕“坐冷板凳”;让每个人在生活中保留一份“无用”的热爱,不为功利,只为丰盈内心。毕竟,社会的进步既需要实用技能与财富积累,更需要这种不计回报的热爱与坚守——这才是文明传承最珍贵的精神内核。