今年年初,由上海打造的“至爱影院”在申城50家星级影院铺设“第三音轨”,打通了电影院的无障碍“盲道”,上海率先成为了中国视障者无障碍观影城市。视障人士也能看电影,这个曾经听上去是天方夜谭的事情,在上海社会各界的携手努力下正温暖实现。

然而,一部无障碍电影究竟是如何诞生的,这个朴素的愿景背后凝聚了多少力量?许多人并不知晓。近日,高级检察官马卫携新书《无障碍电影向善向美之路》亮相电影时光主题书店。记者独家专访了这位无障碍电影解说撰稿人,听他讲述了一场属于黑暗世界的光影童话。

人民检察官为残障人士鼓与呼

“我国的无障碍电影发轫于北京,钟鼓楼附近的一座四合院里有一间每周为盲人讲电影的‘心目影院’。2007年上海也有了类似尝试,在闵行江川街道出现了为盲人讲电影的志愿者的身影。2009年,上海成立了全国首个无障碍电影工作室。2012年,无障碍电影在上海全面铺开。”

初次见到马卫时,他正在不久前刚刚开放的电影时光主题书店,为申城的电影爱好者们讲解上海无障碍电影的发展史。所有的事件、时间、数据,他如数家珍。之所以如此,是因为马卫本人就是这一运动的身体力行者。

2014年末,当时即将从检察院退休的马卫,因为一个偶然的机会参加了由上海残联举办的“无障碍电影剧本写作培训会”。后来在国泰电影院第一次观看了无障碍电影,“那么多盲人相聚在影院,感受电影带来的快乐,那是我从未有过的观影体验。”

上海目前有近17万持证的视力和听力残疾人,作为中国电影的发祥地,上海电影工业持续发展,银幕数量和院线票房水涨船高,但在庞大的电影市场中,视障人士与电影之间却仍然横亘着一个视觉天堑。

如何让他们拥有平等的观影权益,如何更好地重视视障人士的精神文化生活,是上海这座国际化大都市彰显人文之美的使命所在,也成为了马卫心中的一件大事。作为一名曾经的人民检察官,退休后的马卫希望继续为残障人士鼓与呼。于是,原本就喜欢电影的他一脚踏进了无障碍电影志愿者的圈子。

80个小时打磨出2万字脚本

一部电影想要转化为无障碍版,撰写解说词是第一步,这是一部无障碍电影诞生之前最基础、也是最重要的一个环节,马卫所做的正是这个工作。他告诉记者,无障碍电影不是像录音剪辑那样删减,而是保留电影原片的音轨,在音响和对白的间隙插入解说。解说词是辅助,却又得尽可能清晰地表达影片中的含义。

这恰恰是最大的难点。因为电影画面中有太多的细节,比如精彩的动作和打斗如何讲述?色彩、物品要如何描绘?怎么把抽象的景象变成具象化的表达?这些都需要脚本撰写者花费巨大的功夫。

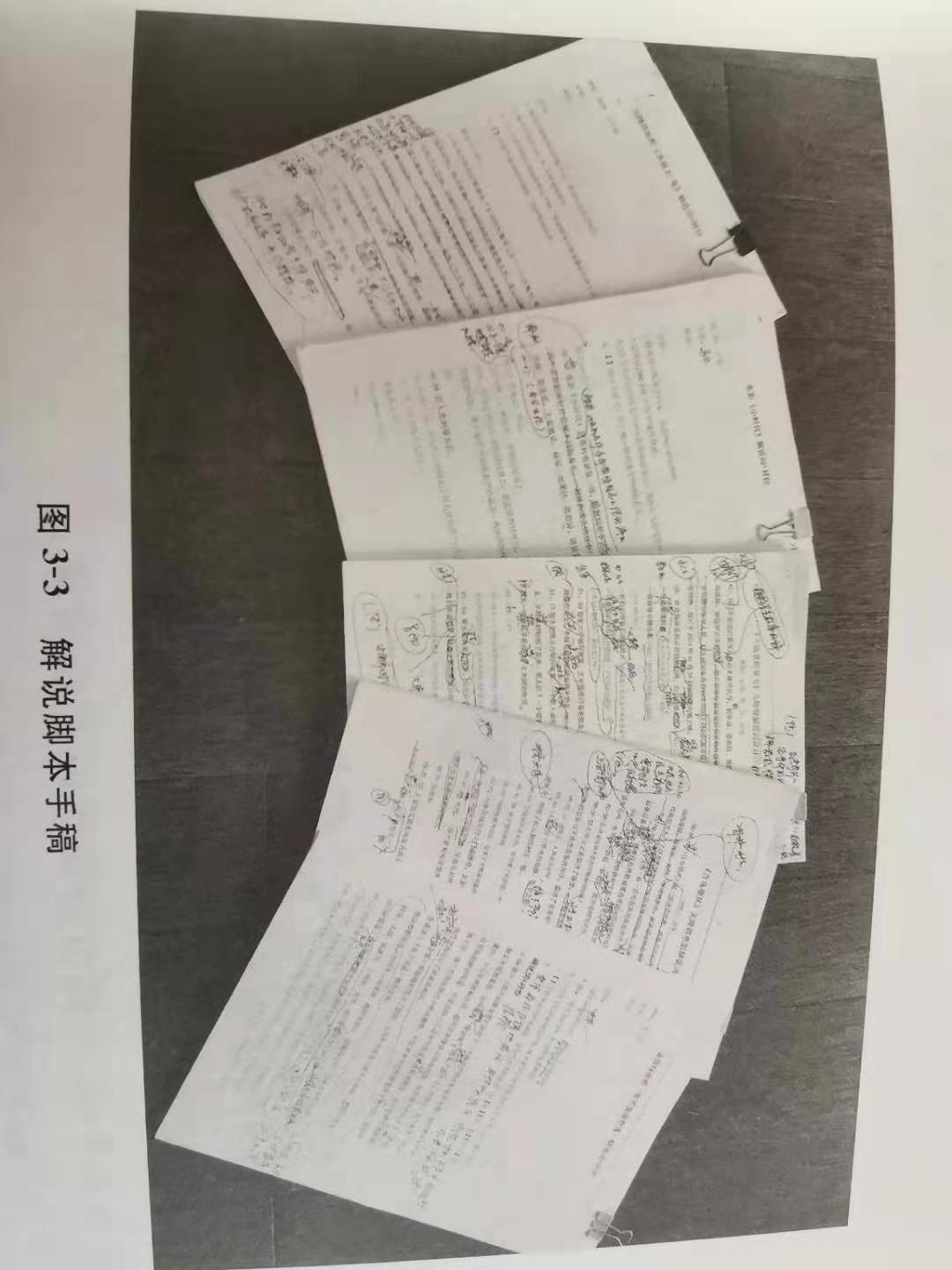

马卫在书中总结到,无障碍电影撰稿一般分为六个步骤:观看影片、搜索资料、抓重点写初稿、精打细磨解说词、把握时间节点、校准格式和清除错漏。这六个环节看似简单,却颇耗精力。

比如每次撰写脚本前的准备工作就是一个大工程。以马卫的经验为例,每次写稿前他都会反复观看影片,查阅该片的背景、影评,乃至主创团队的资料、受访视频等,为的就是寻找“导演视角”,用最精炼的文字更准确地向视障者传达影片内容和内涵。

再比如,解说词的句式和节奏是否符合影片画面变换和内容表达,是否便于朗读,也需要反复考量。此外,正常观众可以在一秒钟内将整个银幕的画面尽收眼底,但“听电影”是线性的,一眨眼的信息无法迅速讲完,如何取舍,也增大了脚本撰写的难度。

正是因为这样,一部2小时的电影,撰写无障碍版解说词却常常需要60-80个小时的时间。遇到较长的影片,撰稿时间甚至会超过100个小时。而一幅幅电影画面也变成了2万字甚至更长的文字。

大量的案头工作占据了马卫生活中的很多时间,但他却乐此不疲。在马卫看来,无障碍电影不是简单的“只闻其声”,它同样注重艺术性。因此,一个优质的解说脚本,不是简单的文字讲解,而应当通过细致的描述,把电影中的故事、人物、情感、色彩等真实地还给视障人士,帮助他们在耳朵倾听中解读影片密码,享受电影的快乐。

无障碍是对城市温度的一次测试

有人说,无障碍电影是对一座城市的温度测试,是城市文明程度的一个缩影。可喜的是,上海让我们感受到了满满的诚意和感动。十几年来,上海持续推进无障碍电影建设,并且始终走在全国前列。

不只是马卫,越来越多的社会人士和志愿者也正在参与其中。上海电影评论学会秘书长黄一庆告诉记者,过去几年里,上海已有多家影院开设“无障碍电影专场”,并且组成了一支由撰稿人、广播电视主持人、高校学生等在内的志愿者队伍,为视障观众提供电影的脚本撰写和解说服务。

为了实现无障碍电影的更高质量制作、全方面覆盖,上海电影发行放映行业协会联合上海电影技术厂,成立了“至爱”平台。今年年初,其下“至爱影院”就在申城50家星级影院铺设了“第三音轨”,打通了电影院的无障碍“盲道”。

据了解,这些影院不仅可以放映无障碍电影,影院还为每一位有需求的视障观众配备了专用耳机,当影片播放时,视障人士不仅可以和普通观众一起听到影片里原汁原味的声音效果,享受听觉盛宴,还可通过耳机里单独播放的解说音轨,更好地理解、想象剧情画面。

而随着科技的发展,上海的无障碍电影业已经驶入了数字化合成、批量化生产的快车道,打通了无障碍电影向街镇社区普及的通道。据悉,目前,上海已经制作了数百部无障碍电影,239个社区建有无障碍电影放映点。

当然,从长远来看,这只是一个小小的起步,上海的无障碍电影人才仍然紧缺,仍然缺乏有质量的培训和引导,也亟需更多院校和专业人士的关注与参与,只有社会各界形成合力,才能壮大无障碍电影发展的根基。

不过,让人欣喜的是,变化正在发生。无论是至爱影院,还是这本浓缩了马卫6年心血的《无障碍电影向善向美之路》,其实都是上海助力中国无障碍电影事业发展的一次次勇敢试水。他们见证了视障人士走出家门、走入电影院的第一步,这不仅是“盲人看了一场电影”这么简单,而是视障人士走进社会、融入社会的重要一步,是“上海文化”品牌与“上海服务”品牌的一次相得益彰。