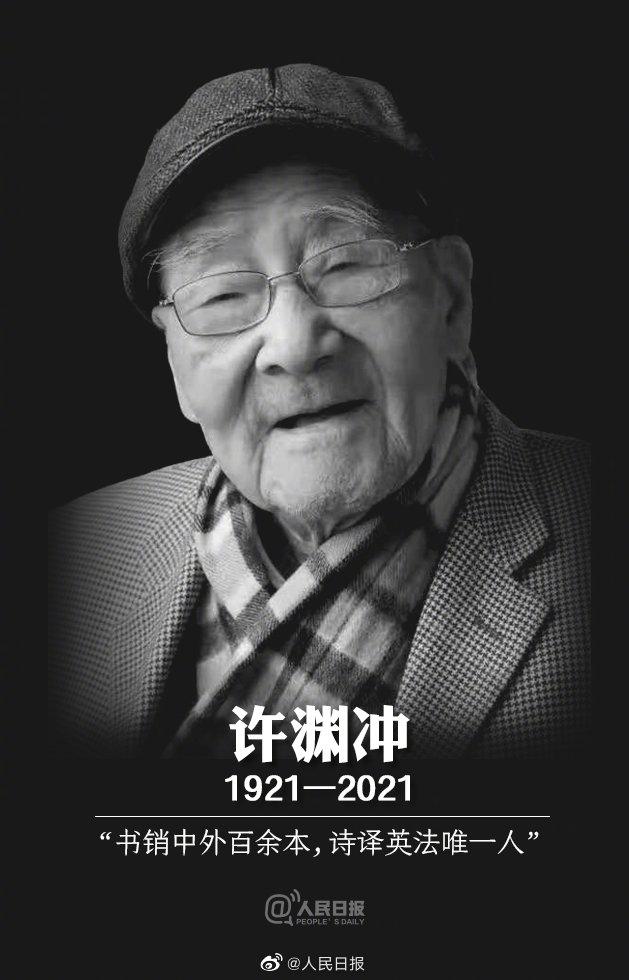

我国著名翻译家、北大教授许渊冲先生于6月17日在家中离世,享年100岁。

1921年,许渊冲出生于江西南昌一个书香之家,从小对历史、诗词展现出极强天赋,上世纪三四十年代,一些英译的中国古典名著在英国风靡一时,这让少年许渊冲深受鼓舞,从此一个远大的梦想在他的心中逐渐清晰。

1937年,16岁的许渊冲考入西南联大外语系,从此与翻译结下不解之缘。联大求学期间,颇具语言天赋的他在俄文、莎士比亚、法文等科目上都取得了优异的成绩,翻译功力也日渐长进。那时,许渊冲为了表达对同班一位女生的爱意,把林徽因的诗《别丢掉》精心译成英文,这首诗发表之后引起轰动,成了他的英译诗文处女作,浪漫主义风格正式显露出来。

他的文学情结与翻译开启于青年时代的西南联大。1939年,许渊冲翻译了第一首诗。这一年对他来说是一场奇遇:良师遇上了钱钟书,益友遇上了杨振宁。那时,西南联大有“五大才子”,号称“文理法工五堵墙”,其中“文”就是指许渊冲。

抗战胜利三年后,许渊冲前往法国巴黎攻读硕士。新中国成立后,许渊冲毅然回国投身于国家建设当中,任教于北京外国语学院,后任北京大学教授。从事文学翻译六十余年,许渊冲先后出版了180多本中英法文翻译著作。他将西方名著《包法利夫人》《红与黑》《李尔王》《罗密欧与朱丽叶》等译成中文,将唐诗宋词以及《诗经》《楚辞》《论语》《桃花扇》《牡丹亭》《西厢记》等翻译成英文、法文。

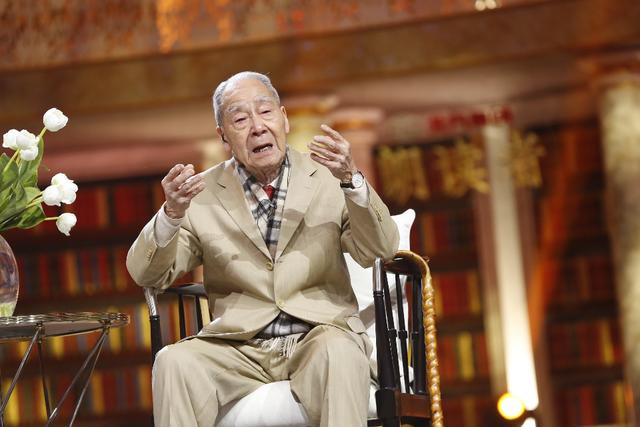

退休以后的许渊冲,每天在那里对着台式电脑,从晚上十点工作到凌晨三四点。晚上对他而言是黄金时段,是“高产期”。在近期上映的纪录电影《九零后》中,他以百岁高龄依然勤奋翻译着莎士比亚和王尔德的作品。该片导演回忆说,她印象最深的是许老喜欢晚上工作,“我在想象他们那栋楼的灯光,凌晨就只有这么一束光亮着,那就是许渊冲的家。”

就在两个月前的4月18日,许渊冲迎来了自己的百岁寿辰,北京大学举办了“许渊冲先生翻译思想与成就研讨会”为其庆贺。许渊冲先生出席了研讨会,还以“关关雎鸠”和“三民主义”的翻译为例阐释了中国传统文化的独特魅力,表达了不同文化语境下翻译思想的交融与通达。

“延长白天最好的办法是什么呢?从夜晚偷几点钟。我现在就是每一天从夜里偷几点钟来弥补我白天的损失。”这就是许渊冲,喜欢吃汉堡、喝可乐,喜欢从夜里“偷时间”,爱在园子里赏景,名片上印着“书销中外百余本,诗译英法唯一人”,说自己是“狂而不妄,句句实话”。他见证了百年中国的崛起,带着永远未尽的翻译事业离去。