四个小时,57场戏,24年的历史......“震撼”,是大部分观众在看完话剧《人间正道是沧桑》后脱口而出的第一个词。7月7日晚,上海东方艺术中心歌剧厅,当“人间正道是沧桑”七个大字被光线拂过继而迸发出鲜红的色彩,台下响起雷鸣般的掌声。一连八晚,一幅幅波澜壮阔的历史画卷随剧情展开,直击人心,留下无尽感动。

震撼!史诗气质扑面而来

话剧《人间正道是沧桑》根据江奇涛编剧、张黎导演的同名电视剧改编,以上世纪20年代至新中国成立这一段风云变幻的历史时期为背景,通过描写杨瞿两个家庭在其间的浮沉、兴衰和变异,形象地说明了中国人民革命胜利的必然和中国共产党执政的历史大势所趋。该剧由姚远编剧,胡宗琪执导,南京市话剧团出演。

舞台上,三块边缘残缺的吊片起起落落,象征着往事虽如残片般“模糊”,但当时的人和事仍然深刻地影响着今天,影响着当下。舞台中央的一块直径13米的转盘,仿似历史年轮一般,将沧桑岁月一一复现。快节奏的时空转换,借助灯光、音效、视频等多种手段,展示了二十多年间各个重要历史事件,以及剧中人物在时代大洪流当中的命运抉择,史诗气质扑面而来。

《人间正道是沧桑》将革命历史题材作品独具的精神力量与美学魅力发挥到极致。上海戏剧学院舞美系主任、博导,上海市戏剧家协会副主席伊天夫认为,整部剧的空间形象是非凡的。整个舞台呈现出一种“复调空间感”,层次分明。

《人间正道是沧桑》以家族的兴衰直接融进历史的宏大叙事,在革命的历程中完成家族叙事,洋溢着浓浓的家国情怀。“家的上头是家族,家族的上头是民族,民族之上就是苍天了。无论走到哪里,都别忘了自己从哪儿来,到哪儿去,你们的根,在这儿!”话剧尾声处,一家之长杨廷鹤的一段独白引发观众强烈共鸣。在编剧姚远看来,这部剧并非想告诉观众一个结论,而是要引发观众的思考,去想一想我们的历史到底是怎么过来的。

感动!一次话剧改编的范本

将一部50集的电视剧改编成4小时的话剧,难度极大。将《人间正道是沧桑》这样一部有着深厚观众基础的革命历史题材正剧搬上话剧舞台,更是难上加难。

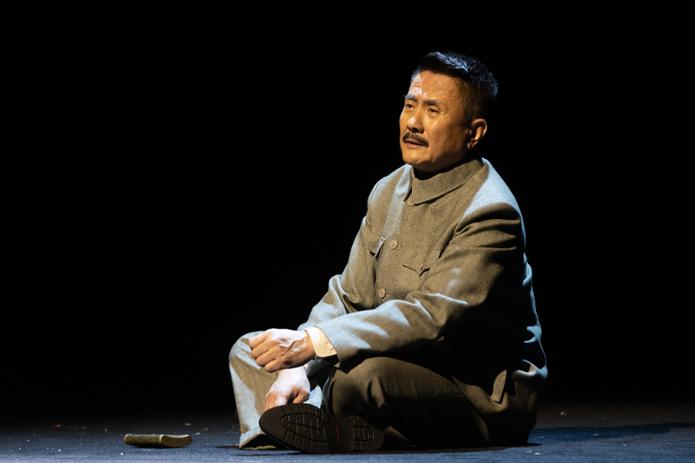

光是浓缩还不够,还要做加法。有别于电视剧版的配角设定,“董建昌”在话剧版《人间正道是沧桑》中承担了故事的主要视角。他既是这段历史的参与者也是见证者,时代洪流之下,他曾做出不同的选择。剧终时,他娓娓道来:“以不变应万变,什么不变?做中国人不变?中国历史上溯五千年,幅员千万里,是古今中外允称第一的文明古邦,浩浩苍天,请佑我中华子孙福祉绵延,国运隆昌!”这一高燃片段在电视剧版里未曾有过,仅出现在江奇涛的原著小说里。不少剧迷在观看话剧后直言弥补了一段遗憾,圆了心中的一个梦想。

把长篇电视剧做成话剧我们想要什么,我们能做成什么?上海市重大文艺创作领导小组副组长、市文广局原艺术总监吴孝明认为,话剧《人间正道是沧桑》的表现手法,既能看到影视剧的影子,又融合戏剧舞台文化,为影视剧IP改编成话剧提供了一个很好的范本。

随着该剧口碑的持续发酵,剧中的名场面也被观众一一发掘。比如,上半场尾声处,舞台空间被鲜红的灯光浸染,转台变身刑场,共产党员瞿恩被自己的黄埔学生范希亮执行枪决。随着一声枪响,瞿恩的姿势定格在牺牲的那一瞬间,幕布上鲜血流淌,而共产党员临危不惧、慷慨就义的英雄形象随着转台的转动毫无保留地呈现给观众,壮美不已,成为全剧最大的一个泪点。

转型之作,将“舞台”打造成“平台”

话剧《人间正道是沧桑》由中共上海市浦东新区区委宣传部(区文体旅游局)、中共南京市委宣传部、中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局担任指导单位,上海东方艺术中心管理有限公司、北京保利剧院管理有限公司、南京市话剧团、上海新可风文化传播有限公司联合出品。

作为一部舞台新作,该剧背景宏阔、主题厚重、情感丰沛、气势磅礴,是一部久违了的“大话剧”。据悉,上海站八场开票后不久即告全部售罄,在首场演出后更引发观众热议,成为今年的一部“现象级”作品。“董建昌”扮演者张志坚曾表示,东艺要把这部剧打造成“镇殿之作”,这是促使他在13年后再次接演这个角色的重要原因。

在东艺总经理雷雯看来,要把“舞台”打造成“平台”,就是打开大门办剧院,汇聚各种资源,各司其职,各得其所,各放光彩。于是,话剧《人间正道是沧桑》不仅邀请到姚远、胡宗琪等大家担纲主创,还吸引了张志坚、黄品沅、石文中等原班人马以及张桐、曾黎等多位明星的加盟。南京市话剧团的加入更是彰显了“平台”的优势,双方的携手也为长三角一体化战略背景下的文化联动打造了样本。

据悉,接下来,话剧《人间正道是沧桑》将继续打磨,力争成为一部充分展示上海文化软实力的精品红色剧作。