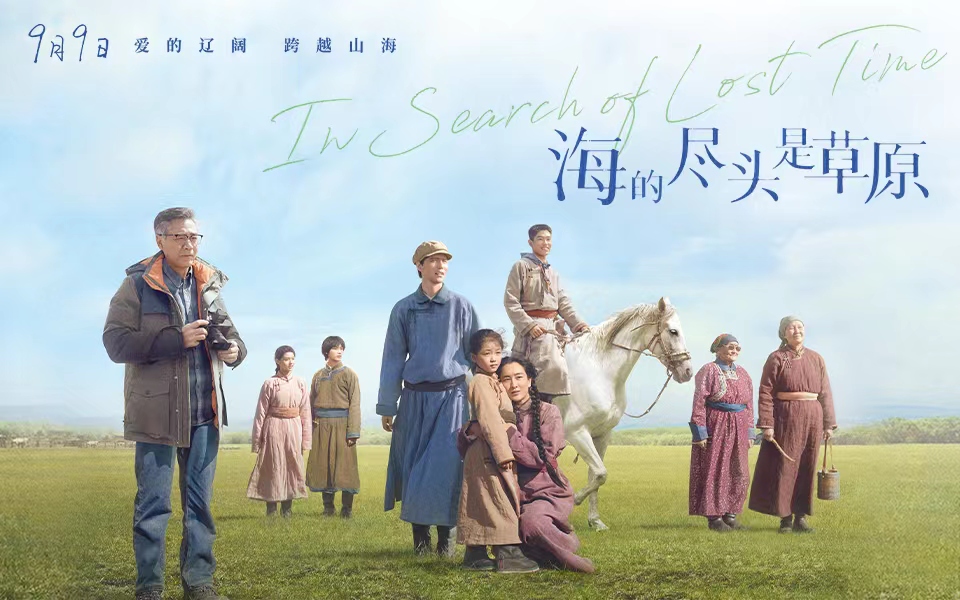

9月9日,由尔冬升执导的民族情感力作《海的尽头是草原》正式在全国公映,成为今年“中秋档”的一部重磅之作。日前,博纳影业和上海影评学会在红星电影世界举办了该片的放映交流活动,电影中娓娓道来的磅礴大爱和细腻真情收获了无数观众和专业影评人的真挚好评。

真实的历史有血有肉

《海的尽头是草原》根据“三千孤儿入内蒙古”的真实历史事件改编,全景式地再现了60年前一段动人的草原往事:当时新中国遭遇严重自然灾害,大批来自南方的孤儿面临营养不足的危机,内蒙古自治区主动请缨,将3000多名孤儿接到大草原,牧民们本着“接一个,活一个,壮一个”的原则,以博大的胸怀接纳和养育了这些孤儿,成就了一段民族团结、守望相助的佳话。

真实是最能打动人心的力量。虽然电影讲述的是60年前的一段往事,与当下许多观众相距甚远,但当天放映时记者看到现场不少人都被感动落泪。据了解,在影片创作期间,导演尔冬升带领主创团队收集、研究了诸多有关资料,也走访了多位当年真实的“国家孩子”,并请教了当地牧民、民族专家、历史顾问,深入了解民俗与历史。

比如电影中关于内蒙古当地对收养家庭的资格审查、对孩子意愿的考虑等场景展示,就有真实的历史可考。也是因为这些细节,让故事中的人物更加有血有肉,饱含深情。

跨越最难拍的“三座大山”

中国电影评论学会副会长、上海交通大学教授李建强在观影后感叹,这是一部诚意之作,“叙事内容真实可信,创作态度真诚炽热,艺术表达真情满满。”的确如此,看过《海的尽头是草原》的观众可以发现,影片集齐了拍摄难度的“三座大山”。

首先就是内蒙古乌拉盖草原上瞬息万变的天气。当天的放映活动中,主演马苏就通过现场连线为申城观众揭开了影片拍摄背后的种种艰辛。“我们是6月开拍,草原上的天气瞬息万变,早上要穿棉衣,中午就要换短袖,晚上又要再穿棉衣,还要面临随时可能出现的狂风、暴雨和沙尘冰雹。”可以说是看天意、听天命,剧组也是风里来雨里去。

其次,影片中有大量的动物,不仅包括牛、马、羊、骆驼,还有三头让人印象深刻的狼。比如影片中小女孩杜思珩在草原上遭遇狼群的场景就是用真狼实拍的。如何调教这些“动物演员”,难度可想而知。此外,电影还需要众多孩子和内蒙古本土演员的配合。可以说,每一个镜头背后都是挑战,但又透着剧组的满满诚意。

温情而不煽情,道出至善大爱

在《海的尽头是草原》中饰演“额吉”萨仁娜的马苏在片中奉上了精彩表演,特别是其全程蒙古语的对白更是让观众印象深刻。马苏透露,自己在拍摄这部影片之前从未去过草原,但为了更好地诠释“草原母亲”的本色,她提前到内蒙古体验生活,不仅住到了当地牧民家里,还学骑马、说蒙语、捡牛粪,收获了不少草原技能。大量的历史资料和视频更是给了她成为萨仁娜的底气。“每一个草原母亲都是萨仁娜的原型,在她们的血液中始终流淌着一种大爱。”

不少观众在观影后直言“分不清影片里哪些是职业演员,哪些是蒙古族牧民。”对此,上海大学上海电影学院教授、上海电影评论学会副会长刘海波道出了自己的理解,“首先是导演有这样的追求,想要真实地呈现;其次是演员投入其中,他们在真情地过生活。整部影片非常干净,没有煽情的内容,却把人的真善美,母女情、父子情、兄妹情等各种感情的美好展现得淋漓尽致,这种单纯是最打动人的。”

整部影片就像一支悠扬的草原牧歌,又像一首优美的散文诗,娓娓道出了一段汉、蒙两个民族的两位母亲、两个哥哥共同保护一个“国家女儿”的温情故事。真实、真诚为电影《海的尽头是草原》赋予了如片名般充满诗意的动人意境,一帧帧细腻真情也揭开了国家在特殊困难时期各民族团结一心、守望相助、跨越山海的磅礴大爱。