阳春三月,申城演出市场迎来浓浓暖意,不仅各大剧场的演出档期排得满满当当,多家文艺院团也开足了马力,纷纷重启国内外巡演计划。从作品到版权,越来越多上海文化“名牌”加快“走出去”的步伐,不仅让人们看到了申城演艺市场的勃勃生机,也见证着上海从“演艺码头”向“演艺源头”的悄然转型。

文化是一座城市的灵魂,也是一座城市的精神底色。那么,文化的源头活水来自何处?中华文化又如何走向世界?

党的十八大以来,习近平总书记围绕“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”做出了一系列重要论述,强调要通过“双创”不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力,深化文明交流互鉴,讲好中华优秀传统文化故事,推动中华文化更好走向世界。可以说,“创造性转化、创新性发展”的“双创之花”为广大文艺工作者指明了增强中华文化影响力、生命力的路径所在。

于是,为推动海派双创演绎,近年来,在全力打响上海文化品牌、打造亚洲演艺之都的路上,上海不只是各路名家名作“停靠”的大码头,也着力成为孕育优秀原创作品的新高地。从国有院团到民营剧场,纷纷将发展重心从改编转向原创,不仅在表达方式、呈现手段上积极创新,更在人文精神、价值追求上展示时代特征、中国特色、上海特点,探索解开中华文化国际传播的“创新密码”。

“上海出品”芭蕾舞剧《白蛇》演出照。上海大剧院供图

今年三月,芭蕾、交响、民乐、歌剧、戏曲等丰富舞台样式的海派原创佳作,就如雨后春笋般登上申城舞台。据上海市文旅局统计数据显示,2023年3月全市演出备案多达931场,同比2019年的530场增长75.6%,原创作品占比越来越高。去年底,“上海出品”的原创音乐剧《翻国王棋》更是成功将版权出售给韩国,首次实现了国内原创音乐剧版权由输入到输出的转变。“零的突破”意味着国际制作开始望向“中国标准”。

还有迎来国内巡演的昆曲《牡丹亭》、京剧《四郎探母》、话剧《英雄儿女》,即将扬帆出海的海派芭蕾《天鹅湖》、东方管弦之声《五行》等等,它们都是源于上海的创意,同时带有中华文化传承和创造的内核。

事实上,上海文化要想勃发出持续的生命力,究其根本,不断向内探寻中华文化的动人魅力,才是其在世界文化之林站稳脚跟的永恒根基。可喜的是,近年来,上海作为世界观察中国的一扇重要窗口,在“走出去”的路上正愈加重视中华文化的国际表达。

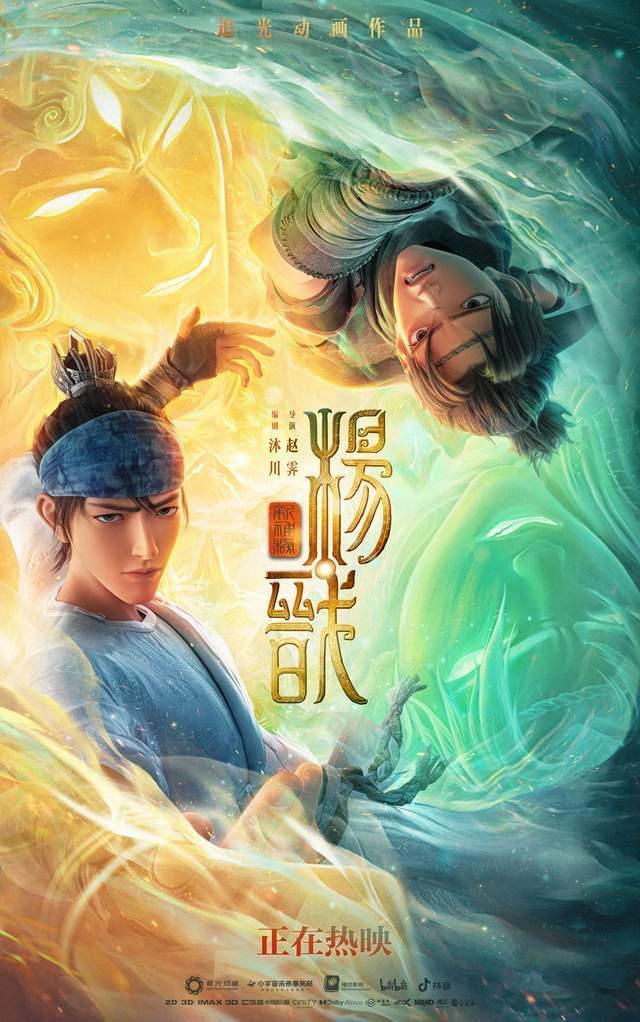

无论是取材自古老传说的舞剧《白蛇》,以中国神话为背景的电影《新神榜:杨戬》;还是以创世人物为灵感的民乐《英雄》,以唐诗为词的交响《大地之歌》;亦或是讴歌红色革命战士的芭蕾《闪闪的红星》,都在试图用国际语言讲好中国故事,传递中华民族的精神文化。

电影《新神榜:杨戬》海报。资料照片

可以看到,这些作品聚焦红色文化、江南文化、海派文化,将中国智慧和上海特色的魅力叠加,向世界展示了一个真实、立体而全面的中国,不仅以多元艺术之姿彰显上海文化创新的引领性,也悄然深化了世界文明的交流互鉴。

当前,上海市文化和旅游局正在加快实施“唱响全球叙事的国际传播”战略,立足内容原创,拓宽全球视野,做强文化出海,推动更多舞台精品走向世界。在这个过程中,中华文化创造性转化、创新性发展的“双创”之花,无疑在为上海文化加速“走出去”持续赋能。而在这背后,涵育“双创之花”的沃土正是开放、创新、包容的上海城市品格。

当越来越多上海“文化名牌”走出去,带来的更直观的改变是申城演出市场的加速回暖。舞台热闹起来,内容供给不断,选择更加丰富,消费热情高涨,观众与剧场的双向奔赴,将为上海文化市场带来真正的“阳春三月”。

当然,放眼未来,打造文化自信自强的上海样本不能仅仅停留在“走出去”,还要更高水平、更高质量地“走出去”,并且走进外国观众的交流圈,让世界各国不同人群主动认识、认可中国文化,这样的文艺作品才真正担当起了国际文化交流的使命。