作为全国首个以“政府主导、社会支持、各方参与、群众受益”为模式的大型文化节庆活动,3月23日,上海市民文化节迎来十岁生日。当天下午,上海图书馆东馆乐享厅外的长廊上,37张由赛事历程、基层故事等组成的海报展,道出了上海市民文化节十年的发展历程和创新实践。

365天不落幕,“四个新”擦亮上海文化品牌

回顾上海市民文化节走过的10年历程,上海市文化和旅游局局长方世忠用“四个新”进行了总结:“它转变政府职能,建构了群众文化新格局;成就百姓梦想,满足了美好生活新需求;激发基层创新,提升了文化治理新活力;强化平台效应,增强了城市文化新动能。”

据统计,十年来,上海市民文化节累计开展各类活动40多万项,惠及近2亿人次,全民赛事更是培育出了各类“百强”团队和文艺达人近万支(名)。上海市民文化节也先后获评“上海十大文化活动品牌”、全国公共文化品牌活动等荣誉。

不仅如此,市群众艺术馆馆长吴鹏宏告诉记者,十年里,上海市民文化节还将“节”做成了一个365天永不落幕的“平台”,面向社会广发“英雄帖”,并且放低门槛、打开大门,将舞台交给市民,用心为百姓“筑梦”,用情为百姓“圆梦”。

2014年市民演奏大赛。市群艺馆供图

在方世忠看来,十年来,上海市民文化节始终坚持以“人民为中心”的办节宗旨,让市民从观赏者成为参与者,获得美的滋养与提升,与城市发展同频共振,进一步擦亮了上海文化品牌。而从线上到线下、从文化到旅游、从城市到乡村的全方位融合,更使得市民文化节在上海这座城市营造了无处不在的文化氛围。

从参与者到传播者,传统文化融入日常生活

来自徐汇区的“80后”街道工作者王丽娜就是一位受益者。2014年,刚刚升级做妈妈的王丽娜,基于对阅读的热爱,首次报名参加了上海市民文化节写作大赛。“当时是抱着试一试的态度,希望开阔一下眼界,没想到获得了百强写作高手,让自己更自信了。”

于是,第二年上海市民文化节推出中华语言文字大赛后,王丽娜不仅第一时间报名,还带动全家参与其中。“那段时间,每天晚饭后,家里的客厅就变成了飞花令的小舞台。”父亲也成了王丽娜的最强陪练,每天和女儿比拼诗词接力、成语接龙、歇后语抢答。浓郁的文化氛围将王丽娜送上了那一年的冠军领奖台。

再后来,女儿慢慢长大,也在王丽娜的影响下开始参与到市民文化节的部分活动中,2020年的家庭戏剧大赛上就留下了母女俩的身影。去年的“行走江南”青少年传统文化知识大赛,女儿再次斩获佳绩。

2020年中外家庭戏剧大赛。市群艺馆供图

王丽娜告诉记者,从2013年至今,自己从一位旁观者到参与者、再到分享者、传播者,亲眼见证了上海市民文化节十年来的发展变化。“活动内容不断丰富,类型越来越多元,覆盖年龄层越来越广,这两年,市民文化节还从上海辐射到了长三角,惠及越来越多老百姓。”王丽娜一家就是最好的缩影。

更重要的是,市民文化节真正发挥了以文载道、以文引领、以文铸魂的作用。“这些活动在润物无声中传承着中华优秀传统文化,引导市民从诗词歌赋中汲取真善美,在阅读歌唱中挖掘真善美,通过说家事、赛家宴、演家庭戏剧传承真善美。”在吴鹏宏看来,正是因为这样的办节初心,上海市民文化节才吸引了越多越多像王丽娜一样的市民家庭参与其中,也将中华优秀传统文化融入到了更多家庭的日常生活。

更多彩更亲民更活力,“三个品”要持续发力

让人欣喜的是,尽管目前已经成为在全国范围内颇有影响力的文化品牌,但上海市民文化节并没有停止前进的脚步,其每年都在办节机制、项目设计、平台优化、服务创新上求突破。

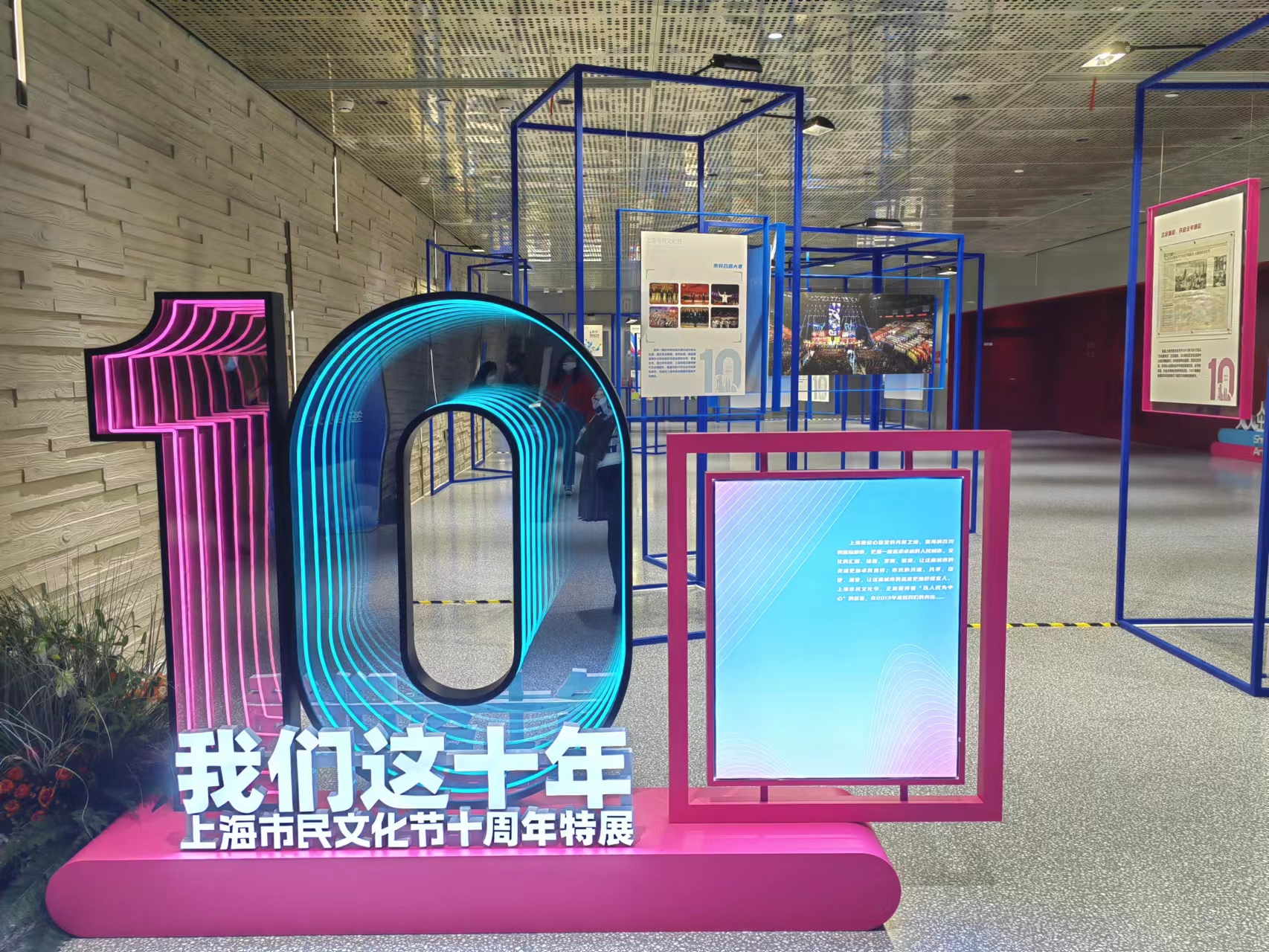

记者了解到,今年4月8日,2023年上海市民文化节就将以“城市美育日”为起点拉开新一年的大幕。届时,上海群众文艺创作新品、精品、优品大汇演、“我们这十年”市民文化节专题特展等将同步开启,形成全市大联动,启动全年精彩。

2021年青少年曲艺大赛。市群艺馆供图

同时,“城市美育日”当天还将开展城市全域美育活动,联动相关美育资源,将优质美育活动扩展到街区、广场、水岸、绿地等城市公共空间,为市民提供丰富的美育场景和体验,不断拓展公共文化服务的边界。

方世忠强调,迈上新征程,上海市民文化节的发展要融入文化强国和国际文化大都市建设的愿景之中,不断深化创新办节的理念与机制。未来,上海市民文化节还要继续从三个方面发力:一是提品格,让市民文化节更加多彩;二是创品牌,让市民文化节更加亲民;三是强品质,让市民文化节更具活力。“要让市民无处不在、时时刻刻都能感受到上海这座城市的暖意、惬意和诗意。”方世忠说。

头图为上海市民文化节十周年特展。劳动报记者马亚会 摄影