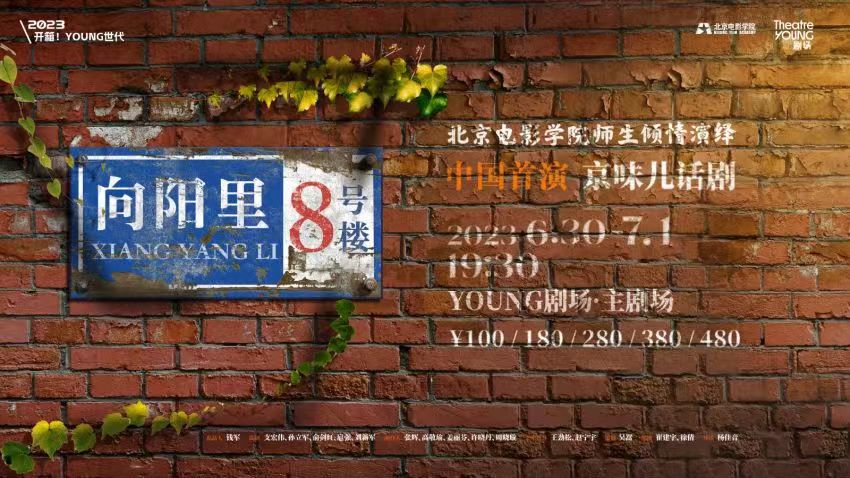

6月30日至7月1日,由22位北京电影学院师生共同打造的话剧《向阳里8号楼》将在YOUNG剧场全国首演。这是继2018年《向阳理发馆》后,北京电影学院“向阳系列”的第二部作品。该剧将以诙谐幽默的喜剧讲述方式,为观众呈现一部醇厚的“京味儿好戏”。

“京味儿好戏”既有地域特色,又要有时代共情

将时光倒回30年前,话剧《向阳里8号楼》以蜗居在北京筒子楼里的三户人家为主角,讲述了其30年来的住宅变化和邻里间相互扶持的生活经历,也用110分钟的舞台时间为观众呈现了一幅上世纪80年代的北京民生图景。

在城市日新月异的发展变化中,为什么要创作这样一部作品?编剧崔建宇告诉记者,故事的灵感来源于他的童年生活经历:一条长长的走廊串起两侧几十个房间,几户人家共用一个厨房和厕所。做饭时锅碗瓢盆叮当响,一家炒菜满家香,东家喊话西家应……这些鲜活的细节虽然已成历史,但如今想来依然带着温暖的力量。“我们想和观众一起追忆那种童年吃冰棍儿的单纯快乐,所以有了《向阳里8号楼》。”

“京味儿”是这部剧的看点之一,也是北京电影学院“向阳系列”的一个标识。那么,“京味儿”究竟是什么?又如何呈现在这部作品中?该剧策划兼主演吴嵩道出了他的答案。“演员在表演时所说的‘京片子’是其中一个方面,这样可以更好塑造出北京人风趣幽默的性格特点。”

《向阳里8号楼》剧组。受访者供图

除了台词,剧组在舞台置景和道具上也下足了功夫,比如局促、拥挤的筒子楼,冬储大白菜和煤球,还有逢年过节三户人家一起包饺子、炸带鱼的情节,这些生活场景都带有浓郁的北方特色。

不过,吴嵩也特别强调,“京味儿”更重要的是北京人情,这既有地域特色,同时还要存在一定的普遍性。“就好比筒子楼是上世纪80年代北京国营大厂的产业工人们的生活场景,但在当时,住房问题也是一个在全国范围普遍存在的民生难题,曾住过老弄堂、老公房小区的上海观众看起来并不会陌生。”从这一点来讲,《向阳里8号楼》串起的是过往数十年里不同代际的中国老百姓的“安居梦”,这也让所谓“京味儿”有了时代共情。

北电“老中青”三代同台演绎,老师比学生压力大

其实,从《向阳理发馆》到《向阳里8号楼》,“向阳系列”两部作品起初都是北电表演学院老师自编自导给学生排练的校内作品,但它们先后走出了校园。《向阳理发馆》曾登台国家大剧院,此次《向阳里8号楼》又将在上海YOUNG剧场首演,并且由北电“老中青”三代师生同台演绎。

谈及这样的合作,该剧艺术指导、北京电影学院教授王劲松坦言,这是一次非常难得的机会。“对表演专业学生来说,实践是最好的老师。我们不是一个商业剧团,而是以教学为主,剧组22名演员恰好是一个班级的学生数量。所以这部剧有实验性,也有开发演员的功能。”

《向阳里8号楼》学生版排演剧照。受访者供图

为了帮助年轻一代的学生们更好理解年代跨度较大的剧本和角色,崔建宇透露,在《向阳里8号楼》的创排过程中,每位老师都像一面镜子,“每一场戏、每一个动作,甚至每一句话,对于人物的把握和事件理解的偏差,我们都会给到学生具体的意见。”

“看着同学们在舞台上一点点成长,最后变成一个鲜活的人物站在那里,这个过程非常有成就感。”不过,饰演计生办主任的北电教师徐倩表示,自己在剧里既要和自己的老师对戏,又要和学生同台,压力很大。“事实上,师生同台,老师总是比学生更紧张。学生演不好说明老师没教好,老师演不好也没资格教学生了。”说完,徐倩又调侃道,“这部戏压力最大的还不是我,而是王劲松老师,因为全剧组都是他的学生。”

长功要见明场!上海是戏剧演员的美丽花园

被无数双眼睛盯着,王劲松的确不轻松,尤其是带着新作品来沪首演,更让这位“老戏骨”回到了学生状态。“我一直相信,舞台是最能开发演员潜质的场域,是让年轻演员百炼成钢的阵地,也是影视演员不该离开的具有宝贵能量的空间。而上海,对戏剧演员来说更是一个美丽的花园,这里的观众热情、包容。”

王劲松还记得,自己上一次来沪演出是2014年,当时带着北京人艺的口碑力作《燃烧的梵高》登台上海话剧艺术中心,“安福路上排队进场的观众很多,从他们眼中我能看到对戏剧的热爱,这对演员来说非常重要。”

就像曲艺里流传的一句话,长功要见明场!戏剧演员要想长真功夫,也要见真观众。“爱戏、懂戏的观众就像知己,会给演员带来巨大的能量加持。”正因如此,王劲松直言,“我愿意在舞台上永远做一个年轻的战士,不停学习,和观众一起在戏剧的观和演中不断成长。”而作为北京电影学院的老师,他更希望以《向阳里8号楼》为起点,未来能带着更多年轻的作品和演员来到上海,接受观众的检阅。

头图为话剧《向阳里8号楼》海报。