记者从上海图书馆获悉,2023年10月底,上海图书馆将重磅呈现“大汉雄风:上海图书馆藏汉碑善本展”,聚焦馆藏碑帖中最具金石学研究价值和艺术观赏价值的汉碑善本,重现大汉盛世之风华。这是上海图书馆有史以来举办的碑帖展中规模最大、等级最高、藏品最优的一次展览,藏品阵容之豪华史无前例。

展期延长至两个月

作为国内外最重要的碑帖公藏机构之一,上海图书馆馆藏金石拓本25万件,其中善本3千件。而汉碑拓本数量众多,约占整个馆藏碑帖总量的20%。此次展出的90件汉碑善本展品,均为国家一级、二级文物。

前年11月,现象级年展——“大唐气象:上海图书馆藏唐碑善本大展”一经推出,引发轰动,读者观展热情高涨,在业界及书法爱好者之间获得广泛好评,甚至不少读者因短短14天的展期未能现场亲睹而感到遗憾。

今年的汉碑善本展,将展览地点放在上海图书馆东馆面积最大的一号展厅,展览空间和展览硬件全面升级,展期延长至两个月,势必打造成为上海地区乃至辐射全球的一次艺术盛会。

为什么是汉碑?

公元前202年,汉高祖刘邦建立汉朝,定都长安。汉朝是继秦朝之后的大一统王朝,创造了辉煌、灿烂的中华文明,是中华文明鼎盛的标志时期之一。又历经稳定、鼎盛、沉寂、中兴,最终瓦解更替,中国先民在这起伏跌宕的历史洪流里,创造出华彩独具的汉代文明。

今天,我们所公认的真正意义上的“碑”,其实是在东汉时期才正式定型,即在石碑上刻着文字,用以纪念故人、表彰功德、记叙重要事件等。欧阳修《集古录跋尾》言:“自后汉以来,门生故吏多相与立碑颂德矣……至后汉以后,始有碑文,欲求前汉时碑碣,卒不而得。是则冢墓碑自后汉以来始有也。”

两汉碑刻形制具有初创、发展和定型的鲜明轨迹,从最初无定制的刻石,历经一、二百年的发展,终于创立出有碑额、碑穿、碑身、碑座的具有规范形制的“碑”,这一碑制被后人遵循了两千年。

因此,汉代碑刻留下了众多形制和门类,诸如:刻石、碣石、石阙、摩崖、碑版、石经、画像等等。

曹全碑(俞复藏本)东汉中平二年(185年)刻立。上图供图

为什么汉碑明拓最为珍贵?

西汉时期的石刻存世极少,东汉以后,受到刻石颂德之风、厚葬之风的影响,汉碑遍布郡邑,风气极盛。

对于碑石的保存而言,难免受到风雨的剥蚀和兵火战乱的摧残。沧海桑田,至宋代,赵明诚在《金石录》中收录的汉代碑石,仅存180余件。

虽然,唐碑比汉碑晚出七八百年,但是,唐碑的广泛传拓和传播要比汉碑早两三百年,唐碑拓本在宋代就受到世人爱戴,开始大量传拓,汉碑要等到明代以后,才深入人心,传拓和传播大有后来者居上的趋势。因此,唐碑善本以北宋拓本为极品,以南宋拓本为珍品。汉碑善本,就没有如此高古,真正称为宋拓的寥若晨星。

据此可知,汉碑明拓可以视为极品,其珍稀程度堪比于唐碑的北宋拓本;汉碑清初拓可以视为珍品,其稀缺程度可与唐碑的南宋拓本媲美。

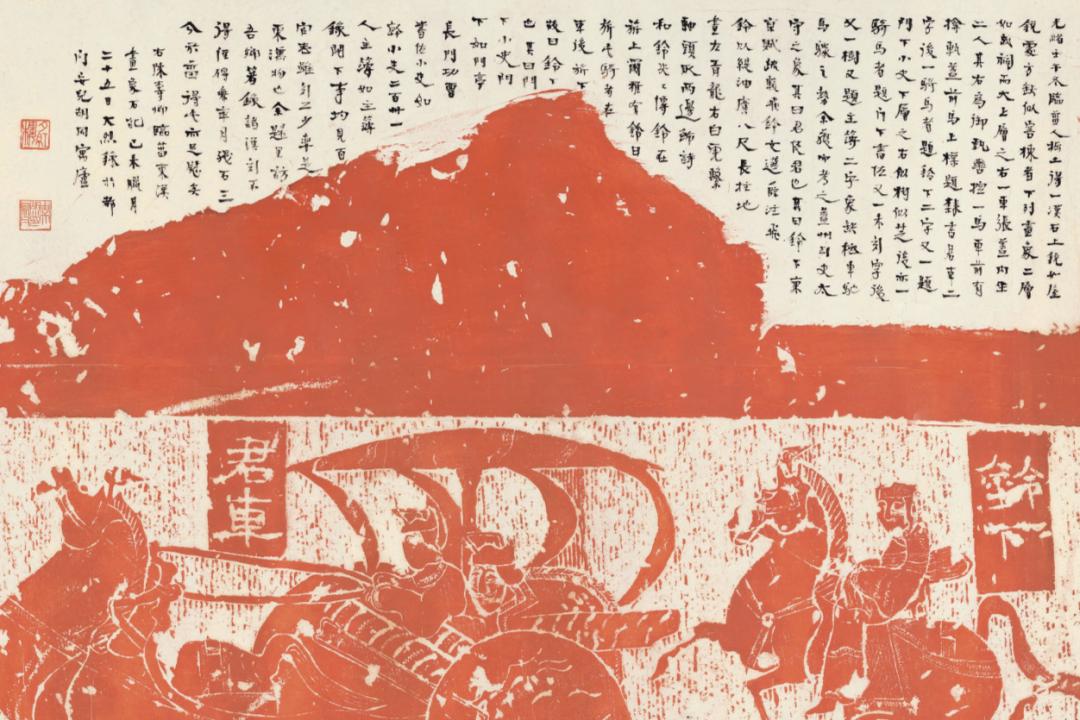

君车画像并阴(周大烈跋本)。上图供图

碑帖的多重美学知多少?

汉代的碑刻代表着隶书的最高成就,被奉为隶书书法的经典,众多经典汉碑备受历代书法家的推崇。通过碑帖,近距离欣赏来自古人的书法之美。

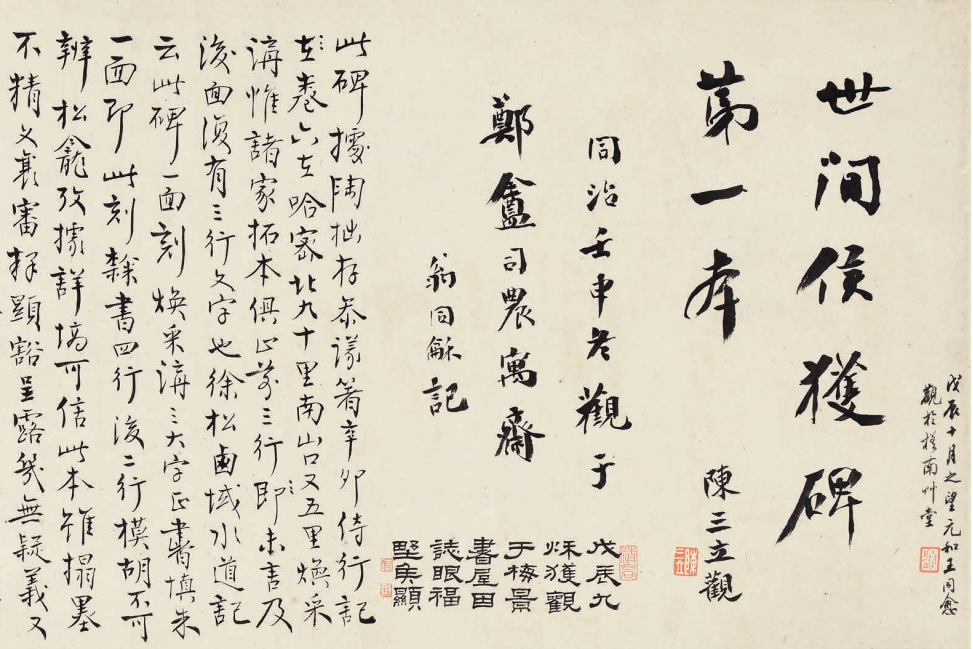

本次展出的《曹全碑》正是汉代隶书的杰出代表,清代收藏家孙承泽赞其“字法遒秀,逸致翩翩”。又如《礼器碑并阴》(陶洙藏本) ,更是被誉为“汉隶第一”。

除了可以欣赏到书法之美,汉碑善本展更是精选了众多经典名篇,可以细细品读汉代的文体与辞藻,了解背后的故事。许多汉碑拓本经名家递藏,更是附加了历代名家题跋、钤印及精美的装帧。

届时,观众将透过漫漶斑驳的石花,穿越两千年的时光岁月,欣赏汉碑善本带来的形制美、文章美、汉字美、装帧美、题跋美、钤印美……进一步感受汉碑文化的繁荣与昌盛,树立坚实的文化自信。

头图为《沙南侯获碑》(潘祖荫藏本)东汉永和五年(140年)刻立。上图供图