从1968年到2023年,从东海之滨到西南山区、雪域高原,一幕幕复旦上医学子服务患者、服务人群的故事在舞台上历历上演......近日,重新编排创作的复旦大学上海医学院原创主题话剧《行走在大山深处的白衣天使》在中山医院福庆厅连演两场。11月29日、30日,话剧还将在复旦大学相辉堂上演。

据悉,《行走在大山深处的白衣天使》根据真人真事改编,讲述了60年代的“指点江山医疗队”和1994年以来的“上医博士生医疗服务团”的动人故事。从赤脚医生、巡回医疗,到支医支教、定点帮扶,再到远程医疗、多学科会诊,一幅幅时代图景,一段段服务基层、踏遍青山的如歌岁月在话剧中得以展现。

薪火相传,服务人群

据介绍,新编排的话剧以贵州剑河、宁夏西吉、青海玉树、云南永平等地发生的故事为背景,继续讲述博士生医疗服务团学习弘扬上医前辈“爱国奉献,服务人群”光荣传统的感人事迹。话剧由复旦大学上海医学院党委学工部编排创作,由学生出演。

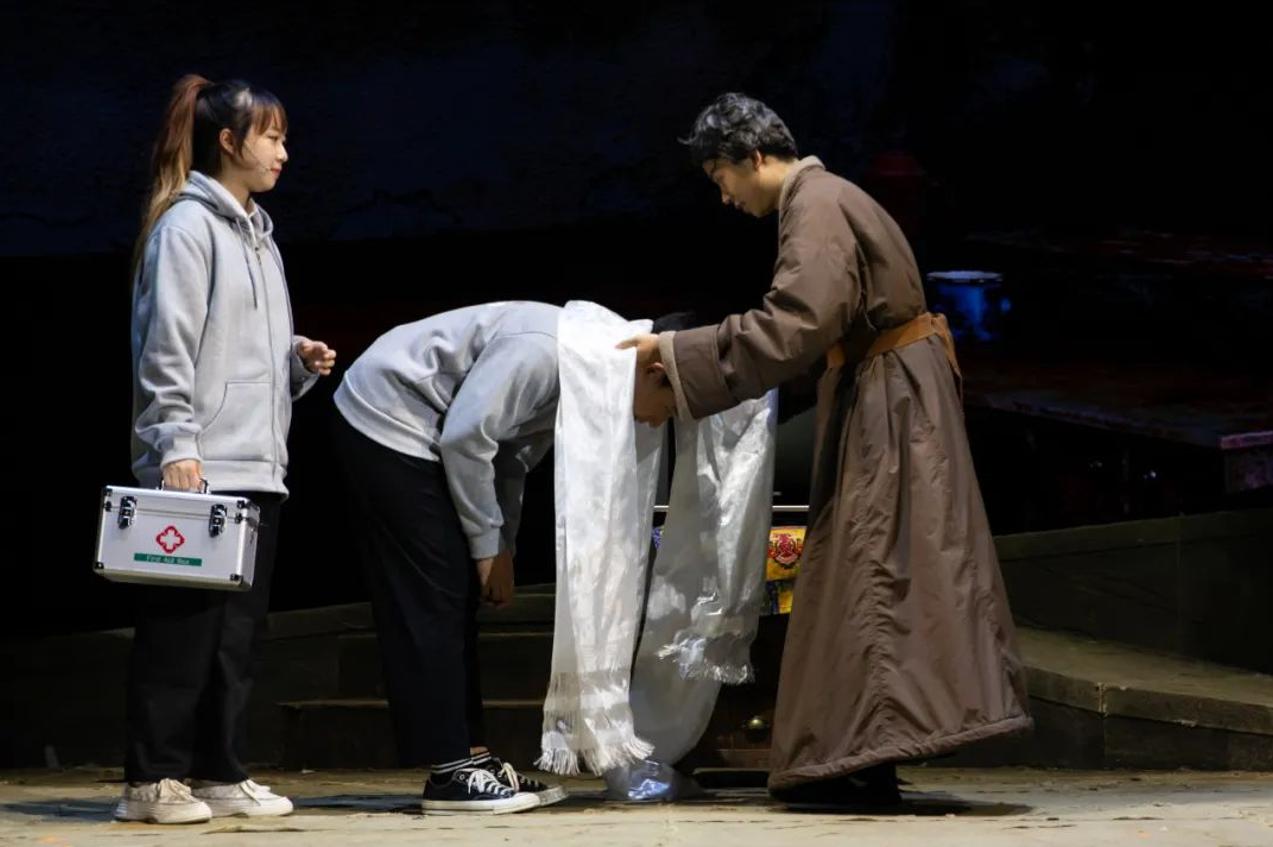

《行走在大山深处的白衣天使》剧照。主办方 供图

上世纪60年代末,一批上医学子积极响应号召,自发组织起“指点江山”医疗队,志愿扎根贵州省黔东南山区11年,被当地群众亲切地称为“毛主席派来的好医生”。1994年,原上海医科大学成立的博士生医疗服务团接过上一代上医人“为人群服务”的接力棒,每年赴集中连片特困地区、少数民族地区开展医疗帮扶。

在长达29年的奉献接力中,先后有千余人次投身博士生医疗服务团工作,服务时间超过1万个日夜,开展大型义诊服务群众5万人次,行程10万余公里,服务覆盖面已经拓展到全国16个省、市、自治区的26个县38所医院,被老百姓亲切地称为“行走在大山深处的白衣天使”。在这场奉献接力中,每一代人都在书写着时代的答卷,复旦上医“为人群服务、为强国奋斗”的精神,代代相传。

“原班人马”,传承创新

今年,为更好打磨剧本,主创团队进一步查阅史料、采访博医团前辈,再次亲身参与博医团服务采风,开展了大量调研工作。演职人员利用空闲时间精心排演筹备,话剧团队成员和博医团成员也共同在排练过程中,不断进行角色的体验交流和故事的讨论。

“理想者永不独行!”编剧许静波接连参与了两次编剧工作。他表示,第二次与博医团同行,让他看到了更多复旦上医人服务人群、服务社会的坚持。导演纪欣怡表示,话剧力求用多样的艺术化手段将博医团的故事更好地呈现在观众面前,不仅表现医生用医术救人,还展现了他们用情感和医疗观念帮扶、支持、鼓励病人的信念。

今年的话剧,还增加了博医团不久前在青海开展服务的新故事。生物医学研究院2023级硕士生李翀扮演赵思扬、德吉,他感概,“很荣幸能扮演博医团的一员,给观众展现这么优秀的医生形象,希望上医博医团的精神一直传承下去!”

本次话剧新增在青海开展服务的故事。主办方 供图

台上台下,共话奉献精神

今年是上医创建96周年。这出精彩的话剧凝聚了上医学子对上医精神的感悟,“深入一线服务的精神,正在一代代传承下去”。首演结束后,复旦大学党委副书记、上海医学院党委书记袁正宏和剧组成员交流时表示,感谢大家用话剧形式记录、展示上医历史。他相信,上医人一定会沿着颜福庆老校长创建上医时的道路走下去,初心不变,始终为人群服务、为强国奋斗。

来到现场的,还有“指点江山医疗队”的老前辈们。观看演出后,原上海计划生育研究所所长、“指点江山医疗队”老队员高尔生深受感动。他深情回忆了参加基层服务的经历,感谢学校为小分队给予的支持帮助,并寄语新一代的博医团成员,在学习上要走得更高更深,践行“正谊明道”的院训,更好为群众服务。

“博医团的步履不停,《行走》的故事永远年轻。”华山医院2019级临床医学(八年制)本科生李蔚怡曾参演了去年的话剧。今年,坐在台下的她仿佛又和前辈们重走征程,“我们将接棒书写现代医学的新篇章!”

头图为《行走在大山深处的白衣天使》谢幕剧照。主办方 供图