作为“十三五”时期上海市重大文化设施建设项目,上海博物馆东馆的建设项目于2017年9月正式动工,如今土建工程已经完成竣工验收,一幢气势宏伟的建筑屹立于东方,“效果图”“施工图”已经逐步转换成“实景画”。今年2月起,这座建筑将逐步开放迎客。

上海博物馆东馆外景。上博供图

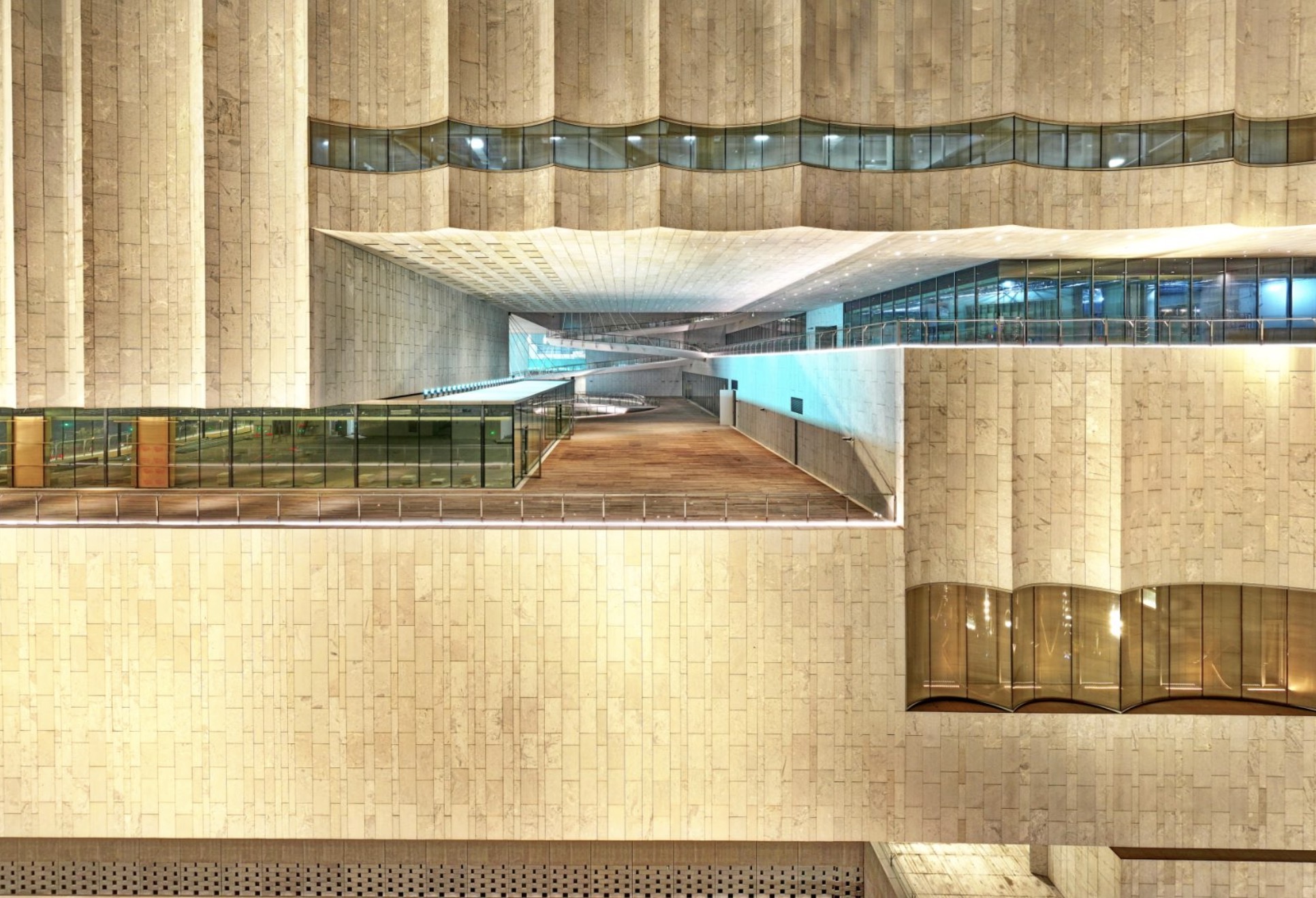

矩形造型,外里面宛如大海波涛起伏

上海东馆位于浦东新区世纪大道1952号,东临丁香路,西至杨高南路,北抵世纪大道,南接保利商业中心,与上海科技馆、上海图书馆东馆、东方艺术中心等文化设施形成文化集聚效应。

东馆建设占地面积约46000平方米,总建筑面积为113200平方米,其中,地上建筑6层,地下建筑2层。

东馆陈列展示区总面积约3.36 万㎡,馆内共设 20 个展厅和互动体验空间,包含文物类常设展 13 个、互动体验空间4个、特展厅 3 个。珍贵文物的展出比例,将从人民广场馆的 4%左右提高到10.5%。

在建筑设计上,东馆整体呈矩形,造型简洁大气,局部外立面用大理石蜿蜒包裹宛如大海波涛起伏,既暗合上海这座城市“通江达海”的特殊性,也象征着上海“海纳百川”“勇立潮头”的精气神。

上海博物馆东馆外景。上博供图

东馆强调开放性与共享性,每个楼层都有落地玻璃、平台或户外区域,引入自然光线,让建筑呼吸,让观众“透气”,让博物馆内部的展览和上海这座城市的最美景观“内外”无间、融为一体、互相辉映。

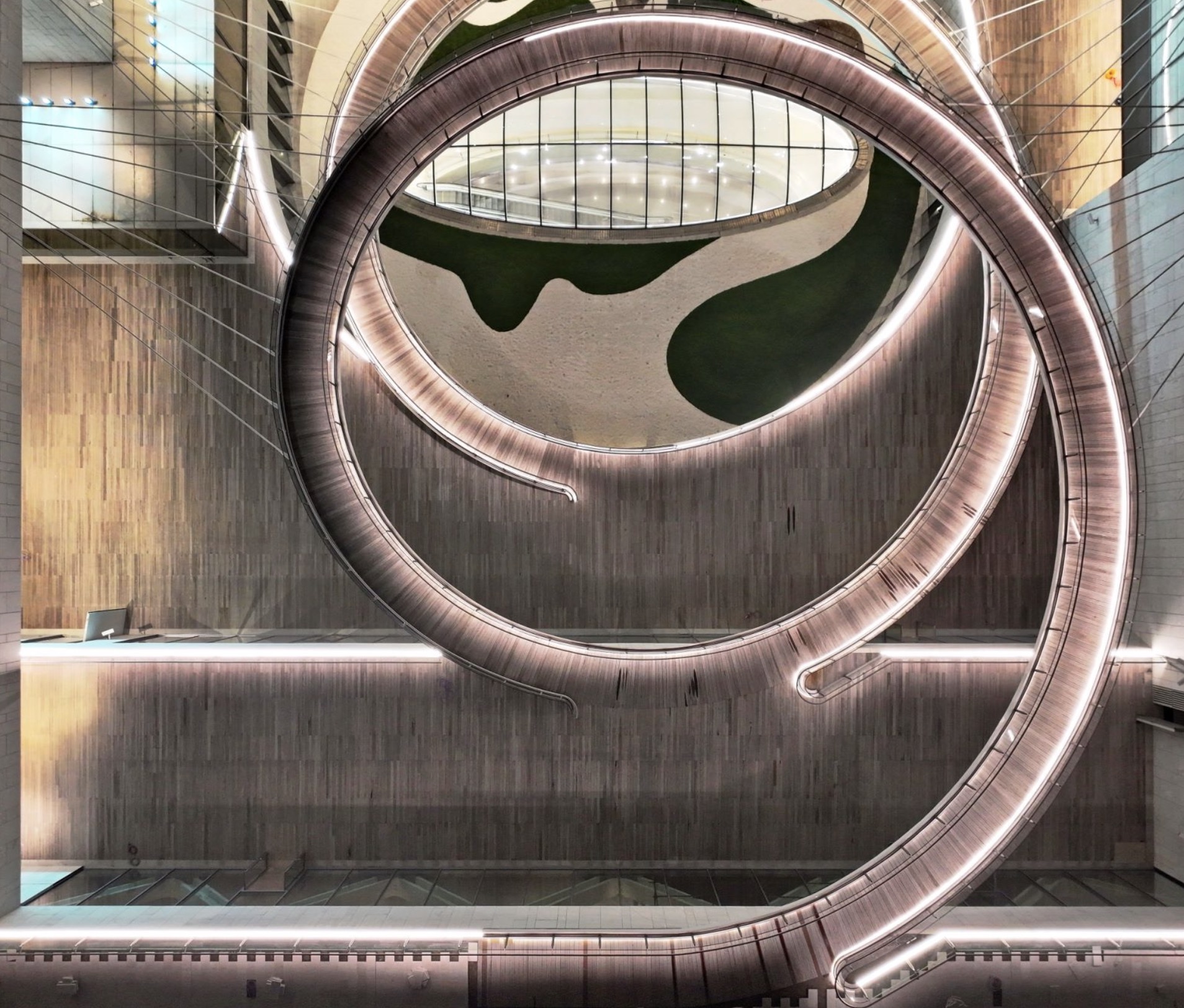

在功能布局上,东馆的建筑空间分为陈列展示区、公共服务区和配套功能区,约各占三分之一。三者有各自独立的安保系统、环境控制系统和流线系统,可以分开运营。由于东馆体量巨大,参观博物馆将是一个“体力活”,为此东馆特别强调体验性与舒适性。

每个楼层都规划有观众休憩区以及购物或餐饮区,咖啡、茶饮、中餐、西餐等,满足观众多样化的需求。同时,东馆还配套有无障碍设施设备、母婴室、第三卫生间、大件行李存放等人性化服务。

上海博物馆东馆外景。上博供图

2024年内,上博东馆将分三步陆续开放

历时6年多打造的上海博物馆东馆目前已进入最后的攻坚期,正全力推进展厅施工、设备调试、开荒保洁、文物搬迁和布展等工作,将在2024年内分三步陆续开放。

为龙年新春来临之际给广大市民观众提供更丰富的高品质文化服务,上博在开放人民广场馆的同时,以“奋力一跳”的精神状态,努力实现2月2日东馆“青铜展厅”试开放,并进行压力测试,听取观众意见建议并进一步完善和提高展陈制作水平。

今年6月底前,东馆将开放除“中国历代书法馆”“中国历代绘画馆”“赵朴初书法艺术馆”“海上书画馆”以外的其他所有展厅与互动体验空间,开放面积将达到展陈空间的80%以上,为公众呈现更加丰富多彩的参观体验,预约限额可以上升到每天2万人次左右。

“千呼万唤始出来”的中国历代书法馆、中国历代绘画馆等最后一批展厅将在11月底前,以全新的面貌与大家见面,至此上博东馆实现全面开放,预约限额最多每天可以达到3万人次。

古代艺术通史、海派文化等四大系列展陈

东馆展陈分为中国古代艺术通史、海派与江南、文化交流和互动体验四大系列。

上博的中国古代艺术品收藏因其独一无二的系统性、完整性,东馆将原有艺术专题展做通、做全、做精,打造中国古代艺术通史陈列,更好讲述深厚的中华文脉。

其中,青铜馆、书法馆、绘画馆、印章馆是海内外唯一的常设通史陈列,陶瓷馆、货币馆也是海内外体系最完整的通史陈列之一,另外还有雕塑馆、玉器馆等八个常设展厅,堪称八部“中国古代艺术史教科书”。

其中,“中国古代青铜器”陈列将率先进入试开放。与人民广场馆舍相比,东馆的青铜展厅在板块结构、板块内容、单元说明和器类说明、展品等方面皆进行了调整与升级。其中,青铜器制作技术版块增加了多种技术手段内容,辅以多媒体视频、互动游戏、专题展示等,向观众直观阐释更多相关知识点。

上海博物馆东馆外景。上博供图

海派与江南等主题的专题系列将通过“考古上海”“海上书画”“江南工艺”三个专题展览,分别探寻上海城市文化的历史脉络,展现上海城市精神的历史基因;展示海派书画的创作与鉴藏,彰显上海城市的艺术特质;展现江南地区历代工艺精品,呈现江南的精神气质。另外还开设了“陶瓷与中外文化交流”“赵朴初书法艺术馆”两个专题展厅。

文化交流系列的大、中、小三个特展厅将举办影响力与学术性兼备的海内外文物特展,发挥上博在文化交流领域的优势,让优秀展览成为上海建设国际文化大都市的重要因子。

秉持“让文物活起来”的理念,互动体验系列设置了多种多样的互动体验空间,包括面向青少年的“古代文明探索宫”、让观众在现场沉浸式游览的“数字馆”、观众可参与互动的开放式“文物保护修复体验馆”、能够“把博物馆带回家”的“文创体验馆”。

头图为上海博物馆东馆外景。上博供图