20世纪中国美术史的星空中,林风眠与吴冠中的名字星光熠熠。1月27日起,由上海市文化和旅游局指导,中华艺术宫联手清华大学艺术博物馆、上海中国画院、上海市美术家协会共同主办的“中国式风景——林风眠吴冠中艺术大展”将在中华艺术宫正式拉开帷幕,汇聚两位中国艺术大师200件(组)代表性作品,为观众奉献一场两大画坛巨匠的史诗级艺术对话。

工作人员正在进行最后的布展工作。劳动报记者颜筱依 摄影

珍作罕见集聚,吴冠中生前最后作品首次来沪

本次展览以沪上国有美术机构馆藏精品为核心,集聚京、沪、粤、浙各大艺术机构林风眠、吴冠中珍贵藏品,遴选林风眠与吴冠中两位大师200件(组)极具代表性和观赏性的精品力作,涵盖他们艺术生涯中不同时期创作的中国画、油画、水彩、素描各门类艺术精品,展现他们师生二人融通中西古今的传统精髓、国际视野与时代经验。其中,林风眠与吴冠中成熟时期精品约占半数,盛况空前。

记者了解到,本次展出的林风眠作品带来了其较为少见的早期半身仕女画《女半身像》、深受敦煌壁画影响而创作的《舞》、及带有马蒂斯风格的《仕女》和莫迪利亚尼风格的《花朵》等。而吴冠中仅存的三张巴黎时期水彩画之一《巴黎郊外乡村》、一批上世纪50年代的素描作品,及其存世不多的纸上半身人像《西藏女乡长》等珍贵藏品也都将与观众见面。

工作人员正在进行最后的布展工作。劳动报记者颜筱依 摄影

林风眠的展区包括了其最为人熟知与喜爱的仕女代表作如《捧白莲的女子》《青桃盘仕女》等;最具有辨识度的芦塘鹜鸟类作品如《鹜群》《芦苇孤雁》等,最绚烂浓郁的秋林风景如《溪流》《秋》等。难得的是,本次展览还展出了他解放后主旋律作品如《轧钢》《农妇》等,是他在上海深入生活为劳动者写照的现实主义创作成果。

吴冠中展区则囊括其各个时期的代表作品,包括早期吴留法归国时的作品以及对油画民族化积极探索时所创作的多幅作品,还包括成熟时期面貌最新、影响最大、最具现代精神的一系列巨作,包括其绘画生涯中关键性突破之作《长城》,代表他在艺术实践上有重大突破的水墨作品《情结》,最具有鲜明个性的《狮子林》等。为观众开启一场不容错失的中国美学之旅。

值得一提的是,吴冠中生前最后一幅作品《最后的春天》首度来到上海。2010年4月,吴冠中住进医院,两个月之后溘然长逝。他的画架上留下的正是这幅还没有来得及签名的《最后的春天》。画作中充盈着跳跃的节奏律动与迸发的生命活力,吴冠中将春天化作细长柔软的线条、浓淡相宜的点彩,直观、恣意地铺陈于画面中,使人如沐春风。因为它的特殊意义,吴冠中家人强调该作品不做托裱,保持其既有的笔触与状态。此次展览中,观众也将近距离赏析这幅“原生态”作品。

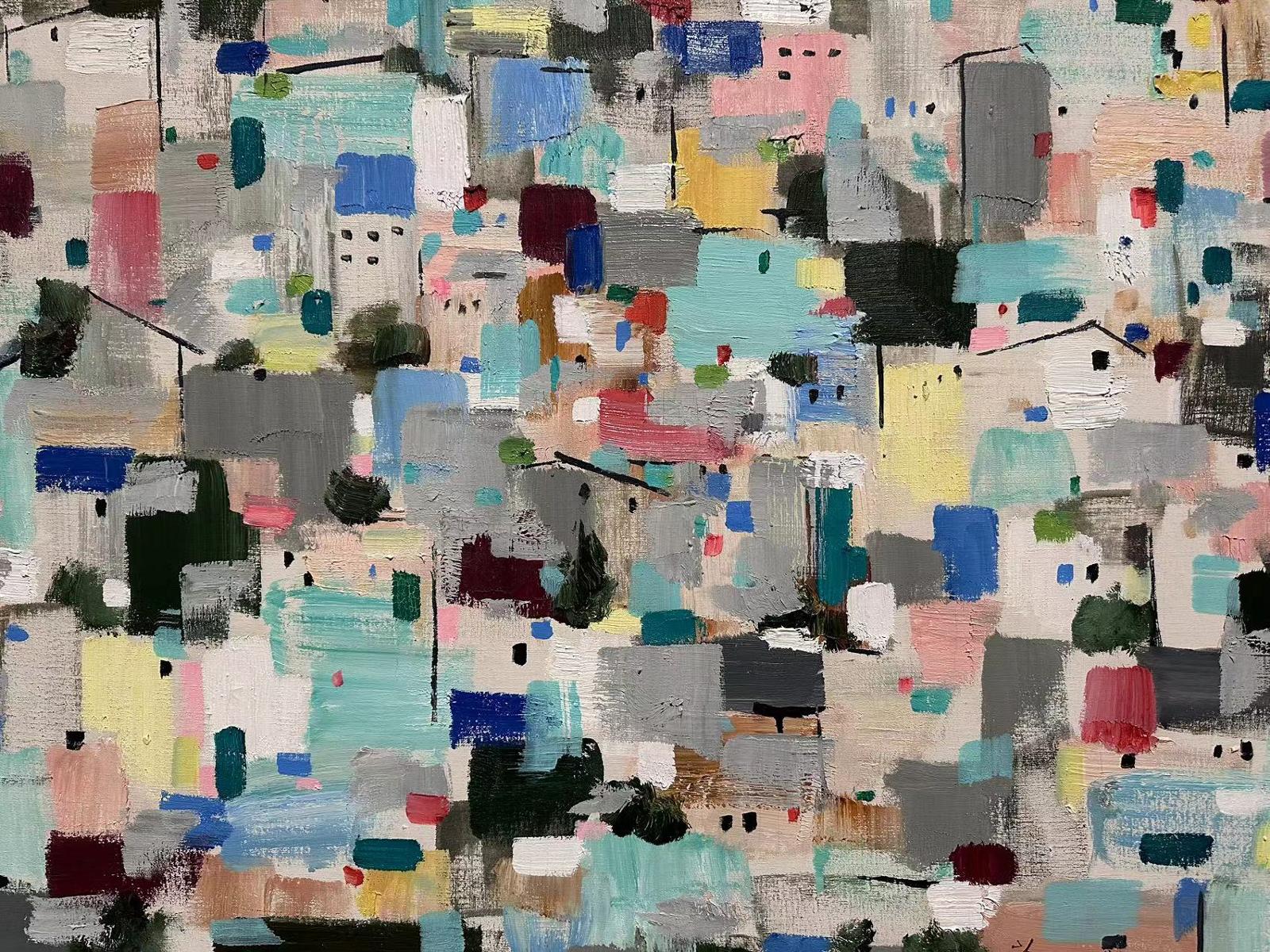

吴冠中《都市之恋》。劳动报记者唐一泓 摄影

重温大师笔墨,创造属于当今时代的“中国式风景”

策展人项苙苹认为,西方的风景画和中国的山水画大相径庭,展览的主题“中国式风景”用“风景”而非“山水”是为了表明中国近现代艺术学习和吸收西方艺术的史实,同时“中国式”也表明了中华文化的主体性。中文“风景”二字同时包含自然风景(风光)、社会风景(风情)和精神风景(风骨)等意味,可充分涵盖林风眠和吴冠中多元的创作题材。

总策展人、上海市美术家协会副主席陈翔告诉记者,2024年是中法建交60周年,林风眠和吴冠中都曾留法学艺,在水墨艺术国际化、油画艺术民族化上都卓有建树、各领风骚。两代人持续接力创造出的“中国式风景”兼具了国际视野、时代经验、本土逻辑、传统精髓、东方韵味和中国气派,创建了中国传统文化艺术创造性转化和创新性发展的成功样本。

林风眠、吴冠中的创新实践促成了传统中国绘画艺术的现代化、外来油画艺术的中国化,两位大师融通中西、熔铸古今的开放视野以及开创新艺术的辉煌成就,为后来的中国绘画艺术开辟了一片新天地,这一片新天地便是“中国式风景”,也充分展现了在中西交融中中华文化异常坚韧的延续性、创新性、统一性、包容性与和平性,充分展现了中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信。

中共上海市委宣传部副部长、上海市文化和旅游局局长方世忠表示,回顾林风眠、吴冠中两代艺术家的伟大成就,重新审视他们艺术创造的理论逻辑、实践途径以及具有强烈历史使命和社会责任的艺术抉择,有利于我们认真思考如何担负起新时代赋予的新的文化使命,为中华优秀文化和现代文明的建设,创造属于我们这个时代的“中国式风景”。期待市民游客走进上海的美术场馆,沉浸式体验“中国式风景”,从中华文化和中华美学中得到心灵的滋养、汲取奋进的力量。

头图为“中国式风景——林风眠吴冠中艺术大展”展览现场。劳动报记者颜筱依 摄影