曾几何时,写传记、出画册似乎只是名人和企业家的专属,普通人的故事往往被湮没在信息的洪流中。如今,当越来越多人用各种方式留存自己的生活点滴——写回忆录、将朋友圈整理成册、定制独一无二的台历,甚至给自家猫咪约画并做成周边……在这背后,书写的是他们对生命和记忆的珍视。或许没有波澜壮阔的传奇经历,但那些被他们记录的一幕幕微小瞬间,最终都将成为时间的礼物。时值岁末,普通人为生活写一份“年终小结”火爆网络。

约遍画师,她为家人打造独一无二的“限量版”

90后的黄女士一直是朋友们心中有趣又热爱生活的创意达人,从挂历、帆布包到夜灯、地毯和扇子,家里每个角落都藏着她的“宝藏”,全是以她的孩子和猫咪为主题的定制周边。

对黄女士来说,孩子和猫咪不仅仅是家人,更是她的“灵感缪斯”。这几年来,她乐此不疲地寻找心仪的画师,为家人们设计出各种风格的卡通形象,光是约画的费用就花了不下几千块。

黄女士向记者展示了自己满意的一些作品:一盏亚克力材质的冬日小夜灯,自家两只猫咪被企鹅和雪人簇拥着,灯一亮,温暖和治愈感扑面而来。还有一款潮流风的帆布包,上面印满自家猫咪萌萌的脸蛋。儿子满周岁时正值夏天,她分送的喜糖里还有一把印着蘑菇头小婴儿的可爱扇子,受到了朋友们的一致好评。

在黄女士看来,这些周边不仅仅实用的物件,更是闲暇之余的一种自我精神的填充。“相比刷手机短视频虚度时光,我更喜欢把时间花在沟通、设计这些小物件上,每一处细节都带着我的爱和想法,因此每一件作品都是独一无二的‘限量版’。”

最重要的是,这种看起来“有点花钱的爱好”,而更像是为自己和家人制作了一份独特的“生活艺术展”。尽管不能随时陪伴在他们左右,她却能通过这样的方式,把最珍爱的事物一直带在身边。每一次不经意的注视,都能点亮一个幸福的瞬间,这也成了她出门在外面对挑战的底气来源。

黄女士给自己猫咪设计的帆布包。受访者供图

黄女士送给朋友的孩子周岁礼——蘑菇头扇子。劳动报记者唐一泓 摄

岁末礼物好选择,定制台历销量再度水涨船高

事实上,像黄女士这样的“忠实生活记录者”并不在少数,方式也五花八门多到令人惊叹:把自己和家人的照片做成台历都是“常规操作”,在网购平台,还有不少把朋友圈和微博集结成册的服务商品,连短视频和微电影都可以代为剪辑制作。

“为了纪念我和我对象的军恋,在想他又联系不到他的时候,都把思念写进书里了。但是他这次回来假期太短了,我要求了加急,终于在对象归队之前把书亲手交到了他手里,真的好开心。”

“女朋友收到真的感动哭了。印刷质量很满意,纸质很满意,对我的文笔也很满意。愿各位对爱人亲人用心的朋友都会得到真心的回报。”

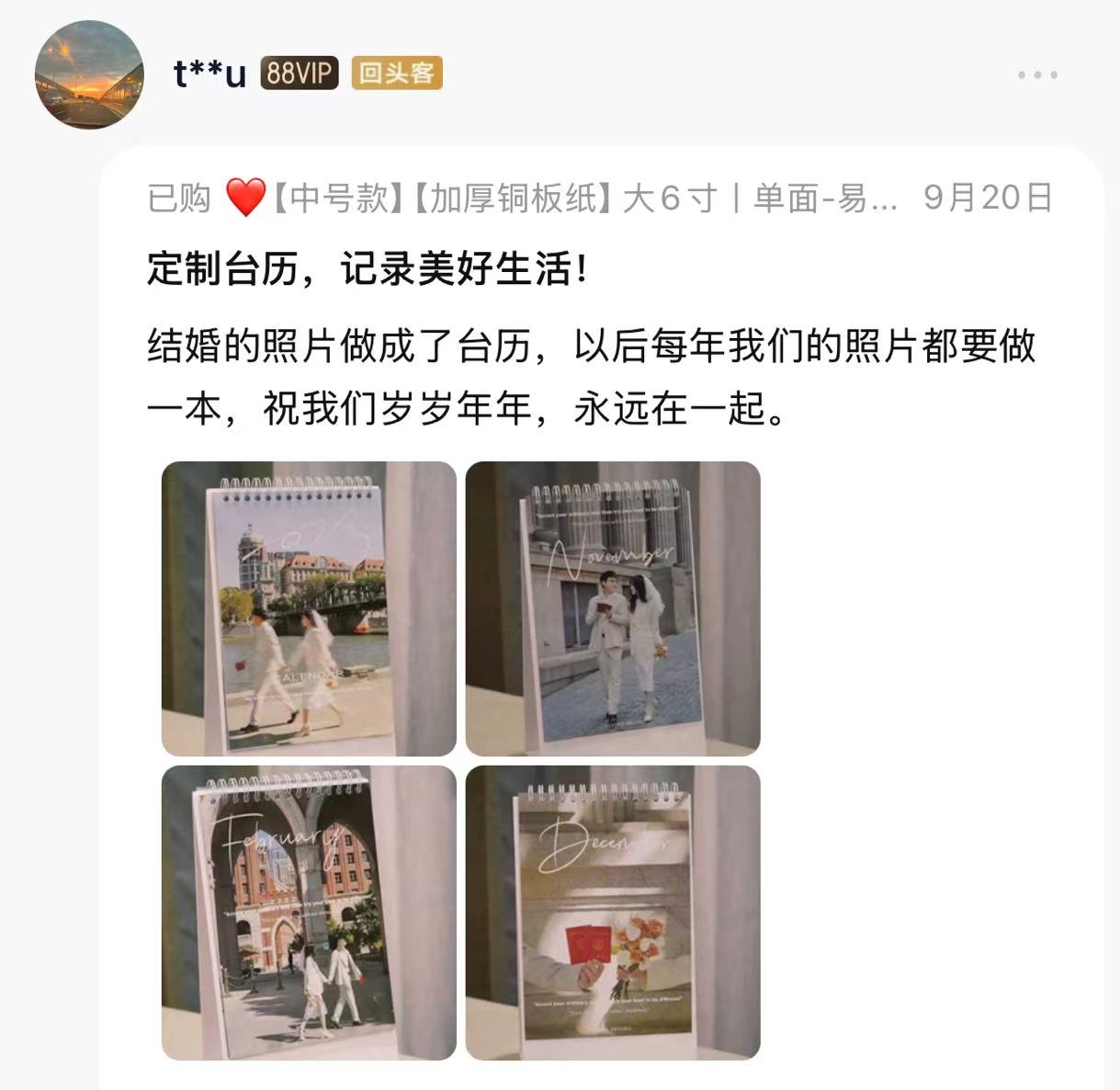

“把婚纱照做成了书!以后每年我们的照片都要做一本,祝我们岁岁年年,永远在一起。”

“从狗子到家的第一天到陪伴我的最后一天,每次看到就仿佛它又回到了我的身边,谢谢它曾用一生的温柔陪伴了我。这是它留给我最好的礼物,也是我对它最深的怀念。”

……

每一则走心的评论都像一个耐人寻味的故事,带着生活本真的温度。

年末将近,这类商品销量也水涨船高。一家专门承接日历定制的商家告诉记者,平日选定照片下单后,只需要三天左右就能发货,不过现在由于业务繁忙,至少要5天到一周才能出品。

网友晒出自己的定制台历。图自网络

为父亲写回忆录,他以文字抗衡“第二次死亡”

有人用图画定格记忆,也有人选择用文字记录人生。

童先生原是一名新媒体内容创作者,他曾在知识付费领域从事内容工作,接触过一些五六十年代的中国民营企业家,那些创业故事和人生智慧让他感受到记录的力量。

然而,一场家庭变故改变了他对写作的认知。童先生母亲因车祸瘫痪在床18年,但为人坚毅有主见,一直是家里“主心骨”般的存在,寡言的父亲总是那个为家庭默默付出的照顾者。“就像以前有事给家里打电话,总是会习惯性找母亲,哪怕是父亲先接起,没聊几句他还是会转给母亲接。”童先生说。

人到中年,母亲去世后,童先生才忽然意识到自己对父亲的了解是如此有限,他想做一次是试图理解父亲的尝试。“如果不赶紧记录下来,等他老去,我可能连他的轮廓都记不清了。”

于是,他给在老家的父亲打去电话,提起为他写一本书的想法,那一刻,电话那头竟然传来了短暂的哽咽声。“就好像他这一生的付出,终于有了一个出口,他的苦难、坚守和沉默终于被听见了。”

与采访企业家时的“正襟危坐”不同,他与父亲的对话更加随性,有时是在散步时,有时是在干活间隙,他用了7个多小时完成了初步的访谈。父亲想起了恢复高考的往事,也谈到家庭重担下的坚持。还有些时候,他讲着讲着会停顿下来,好像在克制着什么。童先生就用这样零碎的点滴,拼凑出父亲平凡又伟大的一生。

如今,童先生手上还有好几部普通人的回忆录正在筹备中,有希望为90岁母亲留下回忆录的女儿,也有想为已故爷爷补写族谱的孙女,这些请求背后传递着相似的情感——对生命的尊重,对亲情的眷恋,以及被时间掩盖的深情。

“人们都说人一生要死两次,第一次是肉体的死亡,第二次死亡是被人彻底遗忘。”童先生真正意识到,记录让人们可以抗衡后者。

头图来源:图虫