“北风那个吹,雪花那个飘,雪花那个飘飘,年来到……”随着熟悉的旋律响起,上海芭蕾舞团的“传家宝”《白毛女》即将于2月22日登台前滩31演艺中心再次起舞。

从1964年诞生至今,这部跳了60多年的海派芭蕾舞剧先后经过九代演员的接力传承,始终焕发着蓬勃的生命力。一代代“大春”“喜儿”在这部经典之作里成长蜕变着,共同绽放出中国芭蕾艺术天空里的一片璀璨星辰。

采棉花、割小麦

农场里跳出第一代“大春”

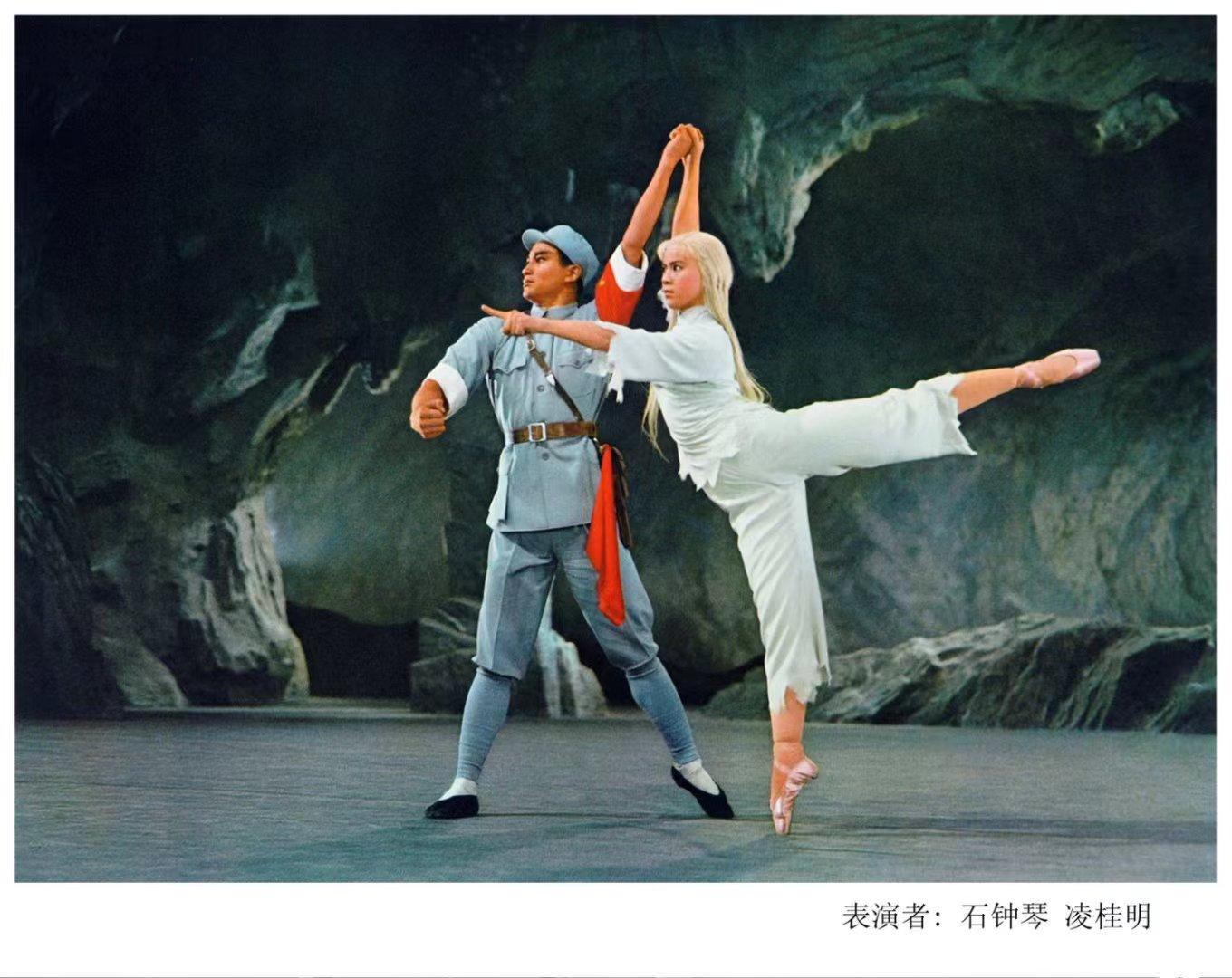

《白毛女》诞生在第五届“上海之春”的舞台上,当时,上海舞蹈学校的师生们将歌剧版本《白毛女》改编成了半小时的小型芭蕾舞剧进行试演,颇受好评。同年11月,上海文艺界动员各方资源组成创作组,将《白毛女》精修升级为一部长达90分钟的成熟舞剧,并于次年的“上海之春”首演一炮而红。凌桂明就是第一代“大春”的扮演者。

“那时我也只有20岁出头,刚刚跳完《天鹅湖》里的王子,突然要演八路军,大家好像都有些‘跳戏’,感觉把王子的习惯带到舞台上去了。”不进入角色,别说观众不买账,演员自己心里也没底。怎么从宫廷里英俊潇洒的王子摇身变为一身革命正气的“大春”?第一代《白毛女》的主演们被安排到了奉贤农场大队体验生活。

第一代“大春”凌桂明和“白毛女”石钟琴演出剧照。受访者供图

凌桂明还记得,那时,他们就住在芦席棚搭建的破烂住宅“滚地龙”里,白天采棉花、割小麦,听农民絮叨生活的酸甜苦辣。后来又走进部队和战士们同吃同住,大太阳底下一站就是好几个小时,豆大的汗珠从脸颊滑落,凌桂明慢慢理解了“大春”。

“我开始知道农民怎么苦,了解贫苦家庭对地主的阶级仇恨,激发起仇恨,动作出来手上要有力量,所以拳头就比较多。”在凌桂明看来,《白毛女》作为中国民族题材与西方芭蕾艺术结合的典范,想要演好,不仅在于舞蹈的技术难度,更重要的是把人物立住,跳出“大春”的精气神。“每一个动作,每一个表情,都要像雕塑一般精准。”

细节成就经典

从足尖到心间处处是“关卡”

这份极致的严谨是初代《白毛女》留下的习惯,也成为了一代代“大春”不断超越自我、传承经典的根基。

上海芭蕾舞团副团长吴虎生2008年开始在《白毛女》中挑大梁,算是第五代。“上学时,我就无数次观看过前辈们演出《白毛女》的录像,进团后又跳了三年群舞,经常在侧台看‘大春’。”尽管对这个角色的舞段已经熟稔于心,但当吴虎生在排练厅里与“大春”真正相遇后,他才真切感受到经典角色背后的不易。

上海芭蕾舞团副团长吴虎生成为第五代“大春”。受访者供图

年轻演员想要在《白毛女》中挑大梁,必须跨越许多高难度的关卡,首先就是具备扎实的技术功底。和古典芭蕾不同,民族芭蕾舞剧《白毛女》中融入了很多戏曲身段甚至武术动作,非常考验演员的功底。比如古典芭蕾是向上的,轻巧优雅,但跳《白毛女》时,演员的力却要在向上和向下间不停转换,要有足够的爆发力。加上多年来,《白毛女》在60年前首演版本的基础上不断调整升级,增加了一些双人舞,大量的大跳和旋转都是对男主角“大春”的挑战。

这只是足尖的技术难度,想要把角色演绎到位,还必须从心底理解人物的时代背景和情感变化。对“大春”来说,舞台上,吴虎生既要把刀枪棍棒耍得漂亮,还需完成从单纯少年到八路军连长的蜕变,“每个舞步、每个眼神都要经得起推敲。从指尖到足尖,处处都是细节,都要做到极致。”

比如《白毛女》中的人物造型传承了老一辈的风格特点,并不以追求漂亮为主,而是聚焦人物精髓。王大春和赵大叔的大刀眉显示出革命战士坚韧的意志;女孩子的眉形则充满力量感,暗示角色的独立与果敢;农民造型质朴,日晒后的麦色皮肤、流畅的法令纹以及开阔的面部轮廓,将他们勤劳善良的品质凝聚在方寸之间;喜儿看似“一衫到底”,其实四件同款短衫的红色有着从深到浅的细微区别,浓缩出时光的流逝……

上海芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《白毛女》演出剧照。受访者供图

更难得的是,许多旧舞衣、老道具一直沿用至今,单是大春的那个“毛巾帽”在他头上就戴了十几年,吴虎生坦言,60多年来,《白毛女》的传承不仅在台前,也在幕后。因为它既是上海芭蕾舞团的看家戏,也是一代代演员的试金石。

跳出年代感最难

00后接棒让经典焕发新生

如今,《白毛女》的接力棒已经传到了第九代演员手中。舞台上“大春”“喜儿”“白毛女”的扮演者许靖昆、冯子纯、郭文槿都是“00后”。距离作品中的时代久远,无法体验当年的生活,“Z世代”怎么走进角色?

第九代“大春”许靖昆进团第二年就加入了《白毛女》的排演,“从群舞开始体会人物状态,一遍遍研究过往的录像,在同年代的影片、书籍里找感觉,一点点琢磨。”还差点意思,上芭又请来历代舞者手把手教学。

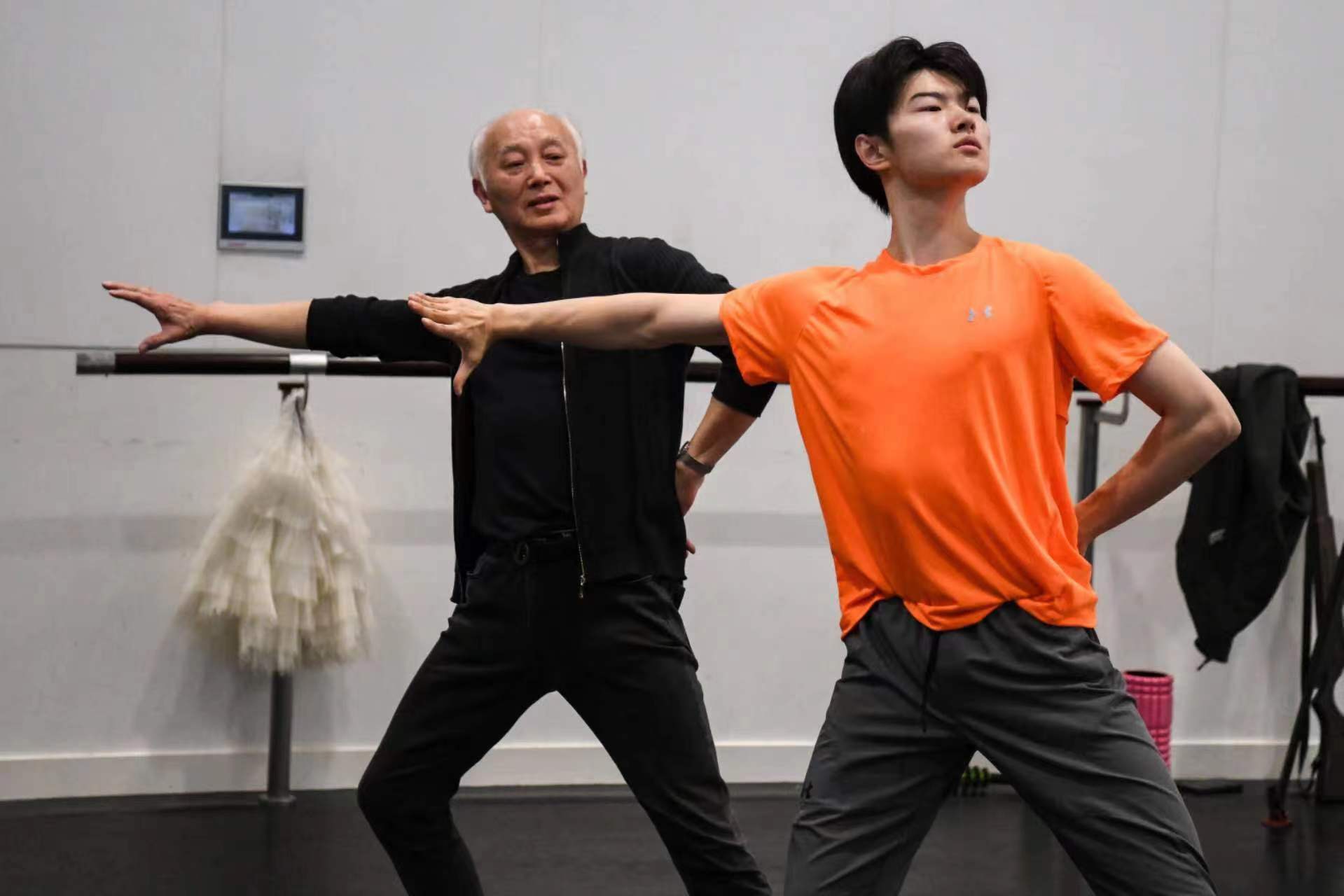

去年《白毛女》首演60周年之际,已经80岁高龄的第一代“大春”凌桂明走进排练厅给许靖昆“加餐”。“手不要搭得那么紧”“眼神再坚定一点”“注意提气”……“大春”和“白毛女”相遇的一幕,凌桂明一边示范、一边口授,指导着许靖昆反复排了十来遍,任何一个细节都不放过。

第一代“大春”凌桂明给第九代“大春”许靖昆示范指导。劳动报记者颜筱依 摄影

“年轻演员在舞蹈技巧层面比我们当年更加高超,动作到位,难点还是在于年代感的把握。”凌桂明的话,许靖昆也深有同感,“最大的挑战就是跟角色的距离,跳舞的精气神,不能太洋气,不能太现代化,要从细节处把角色立住,真正去感受那份情绪,而不是单纯地学习某个表情和眼神。”这需要时间慢慢推敲打磨。

可喜的是,在上海芭蕾舞团以老带新、以戏带人的传统下,青春版《白毛女》正渐渐脱胎换骨,第九代传承人也为这部经典之作赋予着新的生命力。凌桂明注意到,在许靖昆的演绎下,如今的“大春”与60年前有了些许变化,比如他的拳头,在面对黄世仁、穆仁智时肯定要出拳头,但在喜儿面前却去掉了。虽是细微的调整,但整个动作变得更优美、更抒情了,舞剧也更好看了。“时代不同,审美不同,不用完全按照以前去要求年轻人。”

“00后”挑大梁,成为海派芭蕾舞剧《白毛女》第九代传人。受访者供图

恰如过去60多年里,《白毛女》从“上海之春”出发,不仅演遍祖国大江南北,还先后亮相法国、澳大利亚、新加坡、加拿大、美国、日本等国家,向世界展现了中国芭蕾艺术的原创精神。更重要的是,60年来,《白毛女》的辉煌不仅造就了凌桂明、石钟琴、茅惠芳等表演艺术家,还在这场经典传承的接力赛中培养了辛丽丽、杨新华、季萍萍、范晓枫、吴虎生等一批批卓越的海派芭蕾力量。如今,这部作品正指引着更多年轻演员在舞台上不断超越自我,绽放出属于自己的光芒。

他们之间隔着60年时光,却因为一部作品紧紧相连。这是技艺的传承,也是精神和文化的延续。

头图为上海芭蕾舞团“00后”演员许靖昆、冯子纯接力传承,成为《白毛女》第九代大春和喜儿。受访者供图