红色基因如潺潺流水,浸润着上海这座城市的血脉,也赋予了文艺创作深沉而鲜活的生命力。7月18日至20日,由王安忆执笔改编的芭蕾舞剧《百合花》将在上海大剧院迎来世界首演。作为上海市重大文艺创作委约项目,这是上海芭蕾舞团用优雅足尖演绎红色经典的全新探索,也是王安忆送给母亲茹志鹃诞辰100周年的特殊礼物。

母女两代作家跨时空对话

《百合花》是作家茹志鹃1958年发表在《延河》的短篇小说,故事以细腻的笔触刻画小人物情感,被茅盾盛赞为“富于抒情诗风味”的佳作。2022年正式被收入全国高中语文教材后,上海芭蕾舞团艺术总监辛丽丽也萌生了将《百合花》搬上舞台的想法。

“那年冬天,我第一次跟王安忆提起,她非常爽快地答应了,不仅提供了小说版权,还亲自执笔改编。” 这让辛丽丽惊喜不已,在她看来,作家茹志鹃笔下的百合花纯洁美好,她擅长以小见大,用一条被子、一朵野花等小物件承载宏大历史中的人性光辉。对王安忆来说,将文学故事改编为舞剧剧本,不仅是一次充满挑战的跨界尝试,更承载了母女俩跨越时空的情感交流。

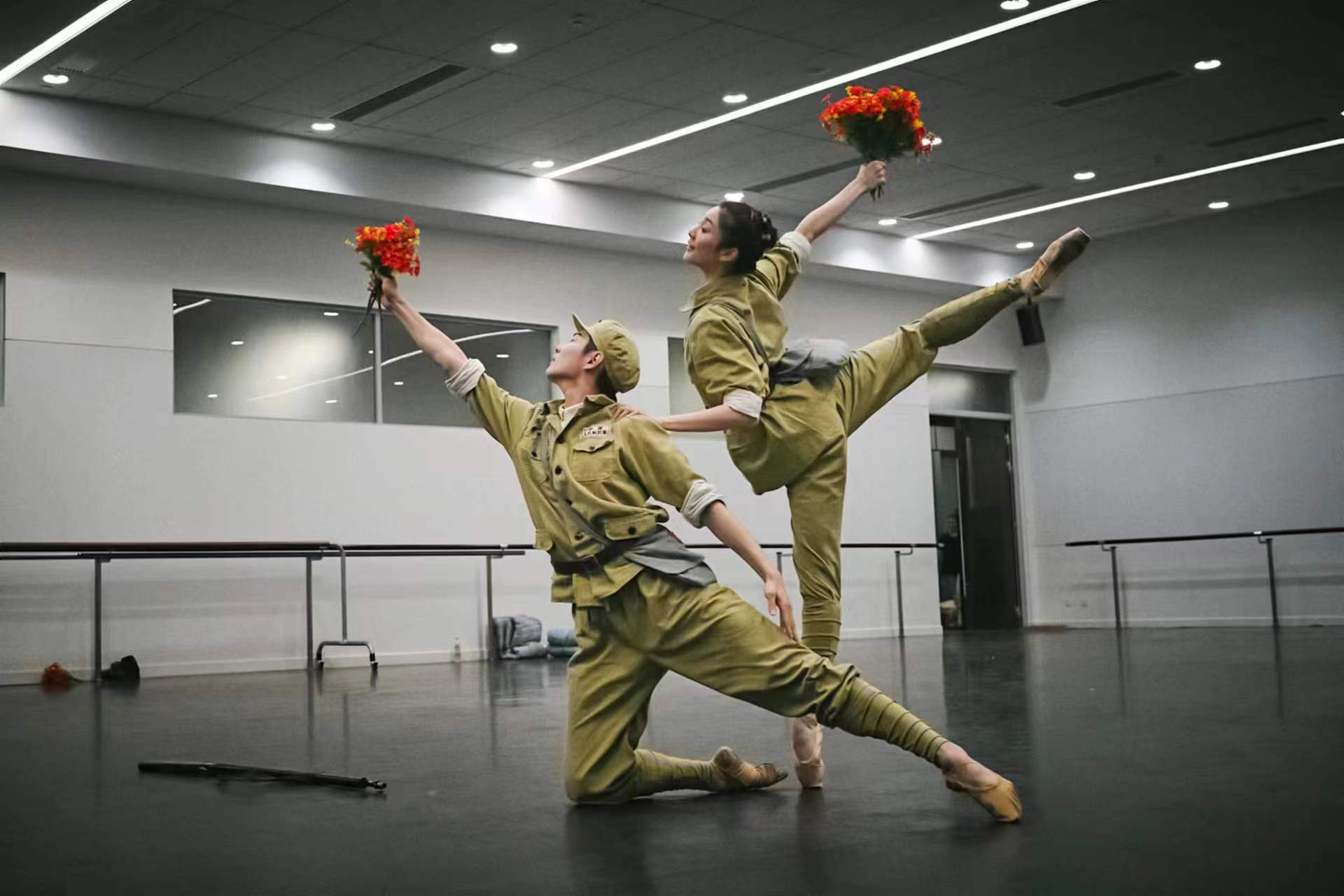

原创芭蕾舞剧《百合花》排练剧照。上海芭蕾舞团供图

于是,为了通过通讯员、新媳妇、大姐三个人物因“借被子”产生的交集,用独特的芭蕾语汇让观众感受到革命时代纯粹真挚的人性之美,王安忆无数次将自己沉浸在母亲温婉而富有张力的文字中,努力探寻每个细节背后的情感密码。为了真切感受老一辈人的革命情怀,整个主创团队集体前往故事发生地南通海安进行采风,听着当地百姓讲述那段军民鱼水情深的过往,不断为创作注入鲜活的灵感。

在上海芭蕾舞团排练厅里,也时常能看到王安忆的身影,“当年创作这部短篇小说时,我母亲才30岁出头,今天演绎这段故事的主创团队也是如此年轻,这是一种特别的对话。小说的线索其实很简单,他们如何在舞蹈中讲述我想象不出来,所以充满了好奇。”更让王安忆感动的是,今年恰逢茹志鹃诞辰100周年,“现在人们的记忆力不太好,(文学)世代更迭很快,母亲去世不过30年,她的名字已经逐渐被人遗忘,上芭能够有这个创作,这是一份特别的礼物。”

“借被子”最核心也最难跳

短短一个月,王安忆完成了剧本。更大的挑战摆在了导演王舸面前,如何将静态的文字变为优雅的芭蕾舞步?特别是故事的核心戏份“借被子”怎么在台上呈现?王舸一头扎进对原著的研读中,不断与编剧王安忆沟通,寻找适合舞蹈语言特点和舞台呈现方式的创作突破口,并对小说里的情节结构、人物关系进行巧妙调整。质朴又腼腆的通讯员、羞涩但心怀大爱的新媳妇等形象在导演脑海中渐渐立体起来。

原创芭蕾舞剧《百合花》排练中。上海芭蕾舞团供图

当看到饰演通讯员的许靖昆、饰演新媳妇的戚冰雪/赵美慈和饰演大姐的郭文槿几位舞者时,王安忆心里更踏实了。“看小说时,我对这个角色的想象一直是很模糊抽象的,直到他们出现在我面前,立刻觉得对路了,就是这样的。”在王安忆的肯定下,王舸带领主创团队开启了更精细的打磨。

排练厅里,针对最核心也最难跳的“借被子”戏份,舞者们突破固有的表演范式,从一颦一笑上回归生活化表达,力求以独特的芭蕾语汇传递微妙情感,带领观众“沉浸式”回到1946年的秋天;大幕之后,音乐、舞美、服装、灯光等各个岗位也全力协调配合,确保作品的高质量呈现。

比如作曲家杨帆以交响化的语言为基础,在配乐中融入民歌元素,让情感在旋律里自然流淌;舞美设计秦立运以印象派般的朦胧笔触,在舞台上勾勒出潮湿温润的江南意象,不同场景自由切换构建出的虚实交错的叙事空间,也赋予了舞剧深邃的层次感;服装设计崔晓东对现实世界的人物穿搭采用鲜明且浓郁的色彩,回忆里的角色服饰则柔和似水彩般轻盈,对比中烘托出时代的温度与人性的光辉;还有灯光设计萧丽河通过不同色彩和节奏的灯光变化,助推剧情发展,也映照出江南的柔美与人性的美好……

原创芭蕾舞剧《百合花》排练剧照。上海芭蕾舞团供图

海派芭蕾舞动中国式浪漫

“上海芭蕾舞团不仅有《白毛女》这样的‘传家宝’久演不衰,也有青春新作不断涌现。”上海芭蕾舞团团长季萍萍感叹,多年来,“我们不断用芭蕾这一世界语汇讲好中国故事、传承红色经典,坚持‘两条腿’走路,在探索芭蕾民族化的同时,也致力于原创剧目的创作与积累,并积极推动精品力作走出去,在国际舞台打响上海文化品牌。” 《百合花》正是对先辈足迹的追寻、对革命精神的延续。

今年7月18日至20日,这部红色基因和海派芭蕾美学交融的新作将登台上海大剧院世界首演。届时,指挥家张诚杰将执棒上海歌剧院交响乐团现场伴奏,以恢弘的音乐与饱满的情绪把观众带回到过去,聆听茹志鹃和王安忆母女两代作家跨越时空的历史对话与文学传承,欣赏经典文学的诗意与芭蕾艺术的灵性在舞台上碰撞出的“中国式浪漫”。

头图为原创芭蕾舞剧《百合花》海报。上海芭蕾舞团供图