这个夏天,申城文化演艺市场掀起一股“马伯庸热”,由其原著小说《长安的荔枝》改编的各类作品轮番亮相,从书店到舞台,从小屏幕到大银幕,人气一路飙升。到底哪颗更好吃?“马伯庸热”又因何而起?

开创新型“历史可能性小说”

原著小说是影视改编的本体,它的种种特点都会直接或间接地反映到改编而来的影视作品中。因此,谈及“马伯庸热”,不得不先说回他的文学创作。自2015年成为职业作家后,马伯庸的产量惊人且类型丰富,作品题材涵盖军事、历史、悬疑、科幻等。

从《长安十二时辰》到《长安的荔枝》,其作品之所以深受欢迎,很大程度上是因为马伯庸的创作既没有走向网络文学的庸俗化,也避开了经典文学的严肃性,他擅长以微观视角重新架构宏大叙事,开创了一种新型的“历史可能性小说”。

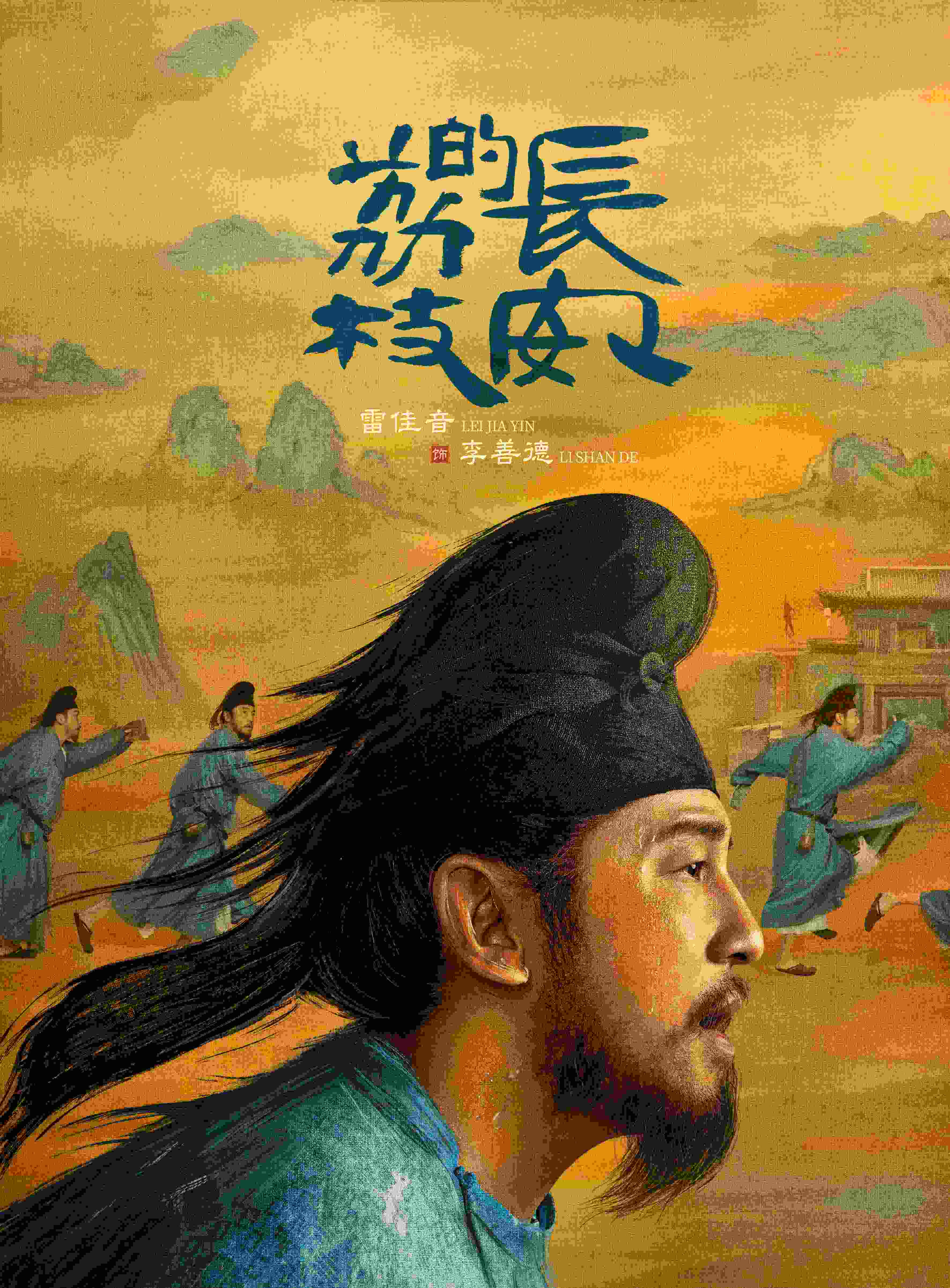

电视剧版《长安的荔枝》海报。

这种模式在尽量保持历史原貌的基础上发掘当代意义,既抓住了普通人的情感共鸣,吸引读者带着温度去理解历史;作品里天马行空的脑洞又为影视话剧改编提供了弹性空间。记者查询发现,自2018年开始,每年基本都有一两部由马伯庸小说改编的影视作品与观众见面,而这也带动了原著的再度翻红。据当当网统计数据显示,今年《长安的荔枝》同名剧集开播后,小说的销售量达到了去年同期的3倍。

影视两版口碑褒贬不一

马伯庸说,“中国拥有五年多年的历史,文化底蕴深厚,其中很多素材可以去挖掘,这是我创作的基础。”对影视改编来说,文学作品又是他们的一座富矿。从古装剧《长安十二时辰》到电影《古董局中局》,再到舞台剧《太白金星有点烦》,近年来,“改编自马伯庸作品”似乎已成为不少影视项目的“品质保障”。那么,这些顶着“马伯庸”光环的作品,其市场表现与观众反馈究竟如何?

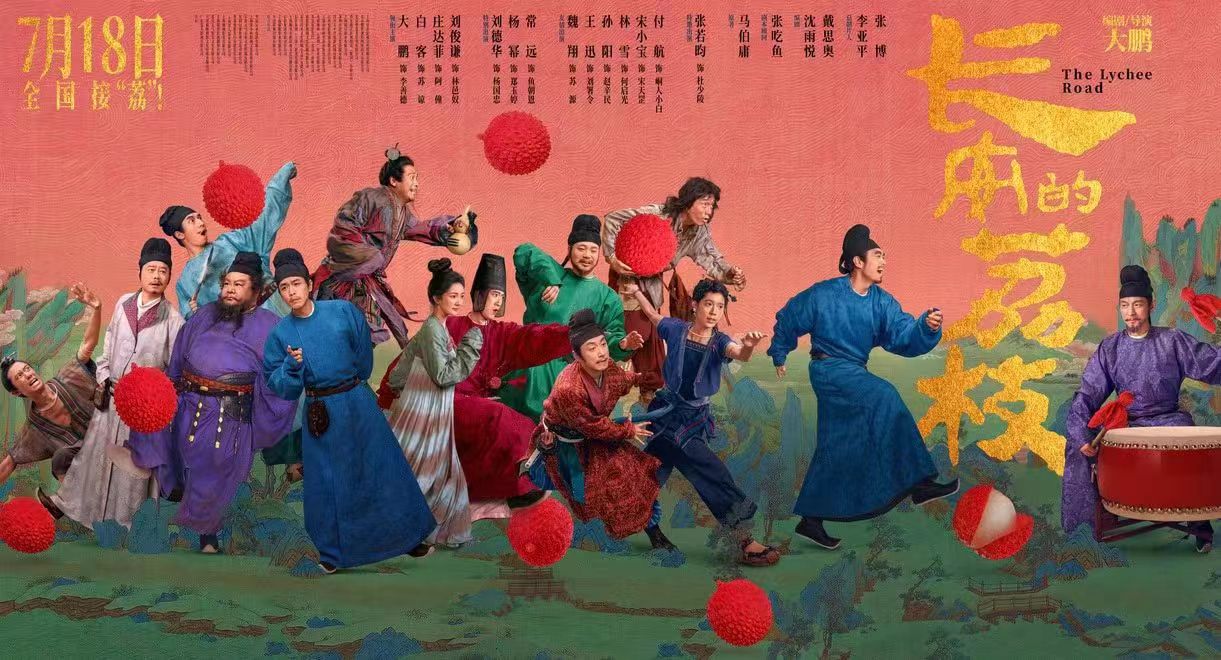

电影版《长安的荔枝》海报。片方供图

今年夏天,《长安的荔枝》影剧两版轮番登场,观众不免将二者进行对比。6月初上线的剧版虽然在时间上捷足先登,但将一部7万字且线索并不繁杂的中篇小说改成35集的长剧,很容易“爆雷”。比如开篇就将李善德的妻子写死,又加入小舅子郑平安一角,不仅没有丰富剧情,反而让不少观众吐槽情节注水、节奏拖沓。

再看电影版,基本遵循小说的叙事脉络,紧扣“李善德运荔枝”这一核心主线,在杨贵妃生辰倒计时的紧迫感下,高效驱动情节,将观众迅速带入这场生死运输中。几处改编也较为妥当,比如李善德妻子不仅活着还拥有了姓名“郑玉婷”,人物个性更加鲜明,这不是简单的“抢救角色”,而是完成了一种叙事重构。大鹏对“苏谅”的动机也做了现代化重塑,让他从小说里的商人变成了一个渴望家庭认可的弟弟,这类“弱而挣扎”的小人物非常贴合当代年轻观众的精神画像,引发不少人共鸣。当代化的语言和密集的现代梗,更是无形中填平了历史与现实之间的时空沟壑。截至7月30日16时,该片票房已经突破5.37亿元,成为今年暑期档表现最好的国产电影之一。

IP版图再扩容,话剧开票秒空

一个IP的生命力在于不断推陈出新。前有小说畅销,后有剧集热播、电影热映,今年8月,《长安的荔枝》同名话剧也将登台美琪大戏院与申城观众见面。目前两场演出开票即售罄,市场热度可见一斑。

《长安的荔枝》同名话剧。演出方供图

相较其他版本,话剧《长安的荔枝》最大亮点在其“赛博唐风”的舞台美学呈现上,主创团队将大胆突破传统历史剧范式,以LED灯管矩阵构建现代性视觉语言。演员们也将以高强度肢体模拟呈现千里奔袭、险峰攀爬等场景,结合多媒体投影与音效,让“荔枝运输”化作一场跨越时空的赛博跑酷。

除了《长安的荔枝》,“马伯庸热”还将持续较长一段时间。公开信息显示,由马伯庸担任编剧或由其小说改编的待播、待映作品还有《两京十五日》《食南之徒》《孔雀东南飞》《敦煌英雄》《大明书商》等十余部,播出或上映日期从今年排到了2030年。

头图为暑期档电影《长安的荔枝》。片方供图