五尺台,一杆杖,双手捻动乾坤,木偶眉眼间流转着人类的喜怒哀乐,看得台下观众如痴如醉!这便是扎根申城的国家级非物质文化遗产:海派木偶戏。82岁的陈为群作为代表性传承人,守护了这项技艺一辈子,也用凡人匠心在浦江之畔书写下了一段传统戏剧生生不息的传奇。

练臂力、磨心性、善观察

读高中时,作为延安中学学生会文艺部长的陈为群就展现出良好的艺术天赋,一首《康定情歌》让他踏入上海音乐学院开始学习歌剧,后来才转向木偶。“在那之前,我完全没概念,看到其他人表演甚至还有三分羞。可是一拿起来就放不下了,心甘情愿从台前走到幕后,不觉得苦,也不知道累,反而非常快乐。”陈为群感叹,那是一个孩子奔赴热爱的生动注脚,也是他与木偶缘分的起点。

木偶一般可分为杖头木偶、提线木偶和布袋木偶三大类,海派木偶用得最多的是杖头木偶。表演时,演员在下方右手托起“角色”,左手操纵扦子,通过一举一动实现一颦一笑,才能让本没有生命的木偶在台上变得灵动鲜活。因此,木偶演员的入门第一课便要从臂力练起。“1米多高的杆子,通常重达五六斤,单手要举40分钟,不能放下也不能降低,直到木偶又正又直又稳才可以。”陈为群说,这是基本功,既练技艺又磨心性。

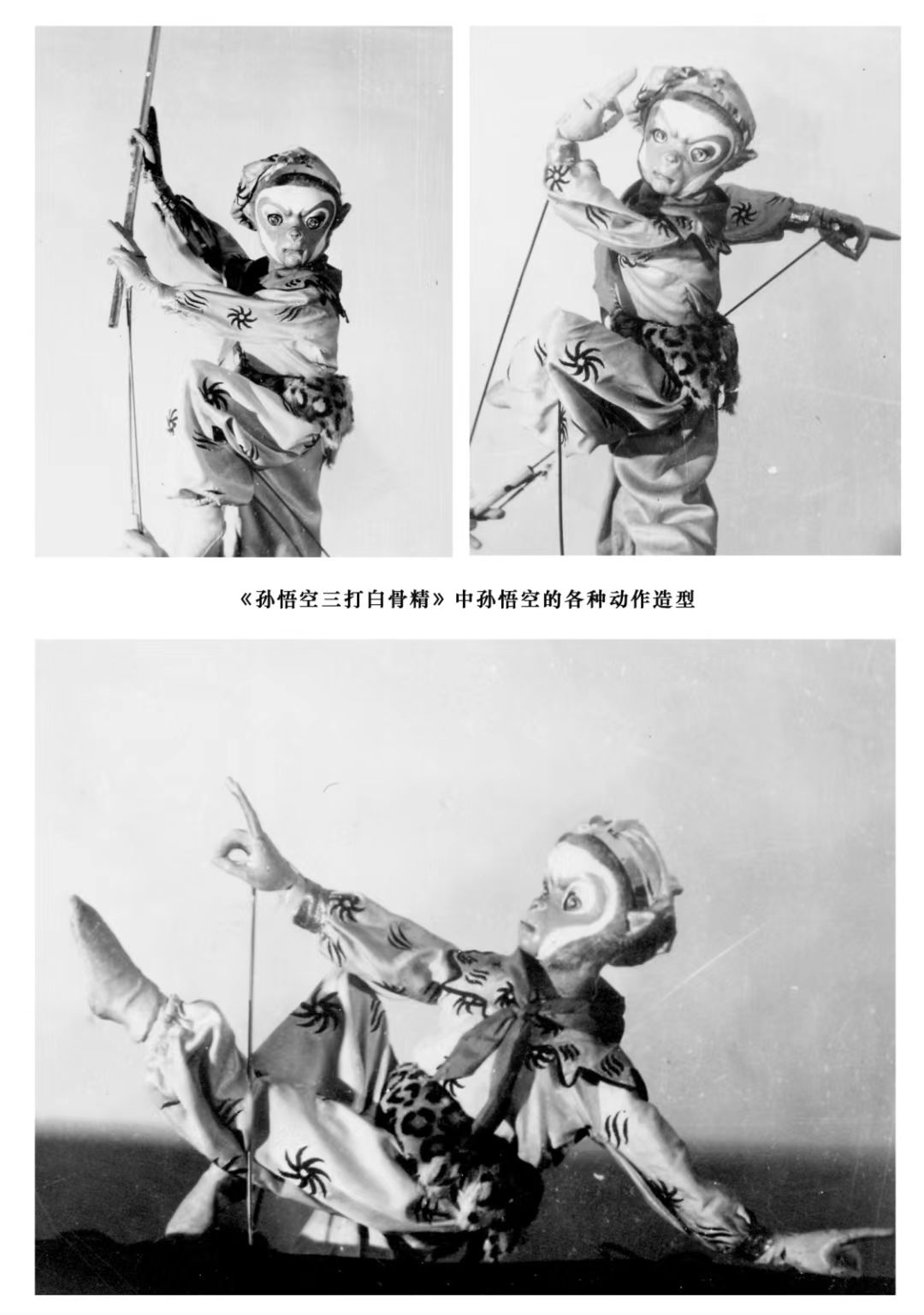

年轻时的陈为群凭借《孙悟空三打白骨精》名震全国。受访者供图

“和其他行当的演员不同,我们是站在一米七的台口幕布后面,不露脸不出声,台上的一切都攥在手心里。”因此很长一段时间,木偶演员并不受重视。上海木偶剧团建团初期也只有8位演员,人称“老八哥”。这些老艺人大多来自江苏,以前是举着木偶唱京戏,后来又承担起为少年儿童服务的使命。

陈为群进团后就善于观察、勤于钻研,“陈宏昌老师的京剧功底深厚,刘荣宝老师操纵的木偶动作细致传神有个性,陈明兰老师的绝招是出戏快、什么人物都拿得起,钱时信老师在新戏创编上令人钦佩……”陈为群聪明好学,很快便取百家之长,悟出了许多木偶的门道,也渐渐把传承海派木偶戏的担子从前辈们手上接了过来。

美猴王打出漂亮翻身仗

《东郭先生》中狡猾的中山狼、《闪闪的红星》里的指导员吴修竹、《南京路上好孩子》中的老奶奶医生、《东海小哨兵》中机智勇敢的小红……陈为群的戏路越演越宽,但真正让他名声大震的还数《孙悟空三打白骨精》。

其实,木偶剧舞台上的“猴戏”并不少,《火焰山》《大闹天宫》《金猴出世》等剧目中,老一辈的木偶表演艺术家已经成功塑造了不少“孙悟空”的形象。到了陈为群这里,怎么演出新意成为摆在上海木偶剧团面前的最大难题。

海派木偶戏《孙悟空三打白骨精》中的各种动作造型。资料照片

“这是一出典型的杖头木偶大戏,传统表演里,孙悟空能动的只有上半身,双腿基本处于悬空状态。可是猴子生性顽皮、活泼好动,为什么不能蹦蹦跳跳呢?”这个念头一出,陈为群就决定大胆尝试“活”腿和“活”腕,通过增加两根扦子让美猴王一会儿舞金箍棒,一会儿翻筋斗云,双手可挠可拜,双脚可踢可盘,动作丰富了,角色的表现力也大幅增强。

为了诠释好孙悟空敏捷机警的气质,陈为群还找到“南猴王”六龄童取经,加上从部分地方戏曲中汲取的灵感,上世纪70年代,《孙悟空三打白骨精》一亮相,杖头木偶在表演技术上的新高度与人物塑造上的复杂性,就为海派木偶戏在全国打了场漂亮的翻身仗。

会演不是终点还要能编能导

突破背后的艰难只有陈为群知道,在其撰写的《握杖之技 舞杖之秘》一书中提到:木偶演员和其他演员在创作上有许多共同之处,比如要深入生活、研读剧本、分析角色、做大量案头工作、内心产生人物视像等。做好这些,舞台演员基本就可以表演了;可是对木偶演员而言,一切才刚刚开始。

“我们自己得先学会演,再把对角色的感觉通过手的操纵传递到木偶身上,不仅手、眼、身、法、步要到位,一举一动还得有真情实感,每一次颤抖甚至呼吸都要和木偶同步。只有演员心中动情、手中传情,木偶才会有感情,才能打动观众。”这种传感并非一朝一夕练就,必得经年累月细细揣摩,还需一点儿偶感和悟性。

《孙悟空三打白骨精》已经成为上海木偶剧团的镇团之宝。受访者供图

陈为群的比喻更直观:培养一个普通的木偶演员比舞台演员容易十倍,但要培养一个优秀的木偶演员却比舞台演员难一百倍。因为万物皆可偶、万事皆要学,会演不是终点,还要具有超于常人的想象力和创造力,能编、能导、懂制作。这也正是陈为群坚守了海派木偶戏一辈子仍觉得意犹未尽的根源:方寸舞台,内有天地乾坤!

一辈子专注做好一件事

“太多东西可以学了,生活里处处是素材。”比如《STOP-熊》《天使的玩笑》《木偶奇遇记》等剧目,就是陈为群“演而优则导”的成果,基本都是源自他日常的“小点子”。每天动动脑筋已经成为几十年的习惯,即便年过八旬他也依然没有停下的意思。

“举不动木偶了,还是有事可做的。”

“最近有新作品吗?”

“不告诉你,敬请期待!”

陈为群寄语后辈,一辈子专注做好一件事。劳动报记者马亚会 摄影

陈为群幽默地回应,说完便像几十年前在延安中学时一样动情地唱起了歌:“昨夜我进入梦乡,一辆小马车飞驰到我身旁,我乘上马车撇开了缰,飞呀,飞呀……”充满童趣的歌词映着82岁老人的笑脸,道出了一位匠人对海派木偶戏的浓浓依恋。陈为群说,“一个人的时间和精力都有限,一辈子能认认真真做好一件事就很不容易了,海派木偶戏就是我认准的那件事。”

或许还有遗憾,还有未竟的梦想,但好在,喜欢木偶戏的观众正越来越多,愿意学习木偶表演的后辈也不断涌现。这些年,陈为群退而不休,一边坚持创作,一边将自己的经验“秘籍”向年轻演员倾囊相授,教过的学生在全国不下百位,甚至还有巴基斯坦的年轻人不远万里来向他求教。王贞超更是陈为群的高徒之一,如今已成长为上海木偶剧团的中流砥柱。从《花木兰》里的匈奴大将军到《创世-补天》里的老神龟,他正带着青春的热情为这项古老技艺注入更多时代活力。就像多年前的陈为群一样,一代代师徒接力,以凡人匠心在浦江之畔守护着海派木偶戏生生不息的民族脉动……

【匠人心语】兼收并蓄、敢为人先

记者:您怎么理解“传承”?

陈为群:传承不仅是学习、模仿和继承,更应该是创新和发展。世间万物皆可偶,如何创造丰富多彩、层出不穷、别致另类的形式感,是传承中国传统木偶技艺、继往开来发展下去的重要环节。

记者:对年轻一代有什么期待和嘱托?

陈为群:在上海木偶剧团发展历史的每个进程中,留下的都是实践者勇敢探索的步伐,“兼收并蓄、敢为人先”永远是我们锲而不舍的追求。

头图为木偶戏《孙悟空三打白骨精》演出剧照。受访者供图