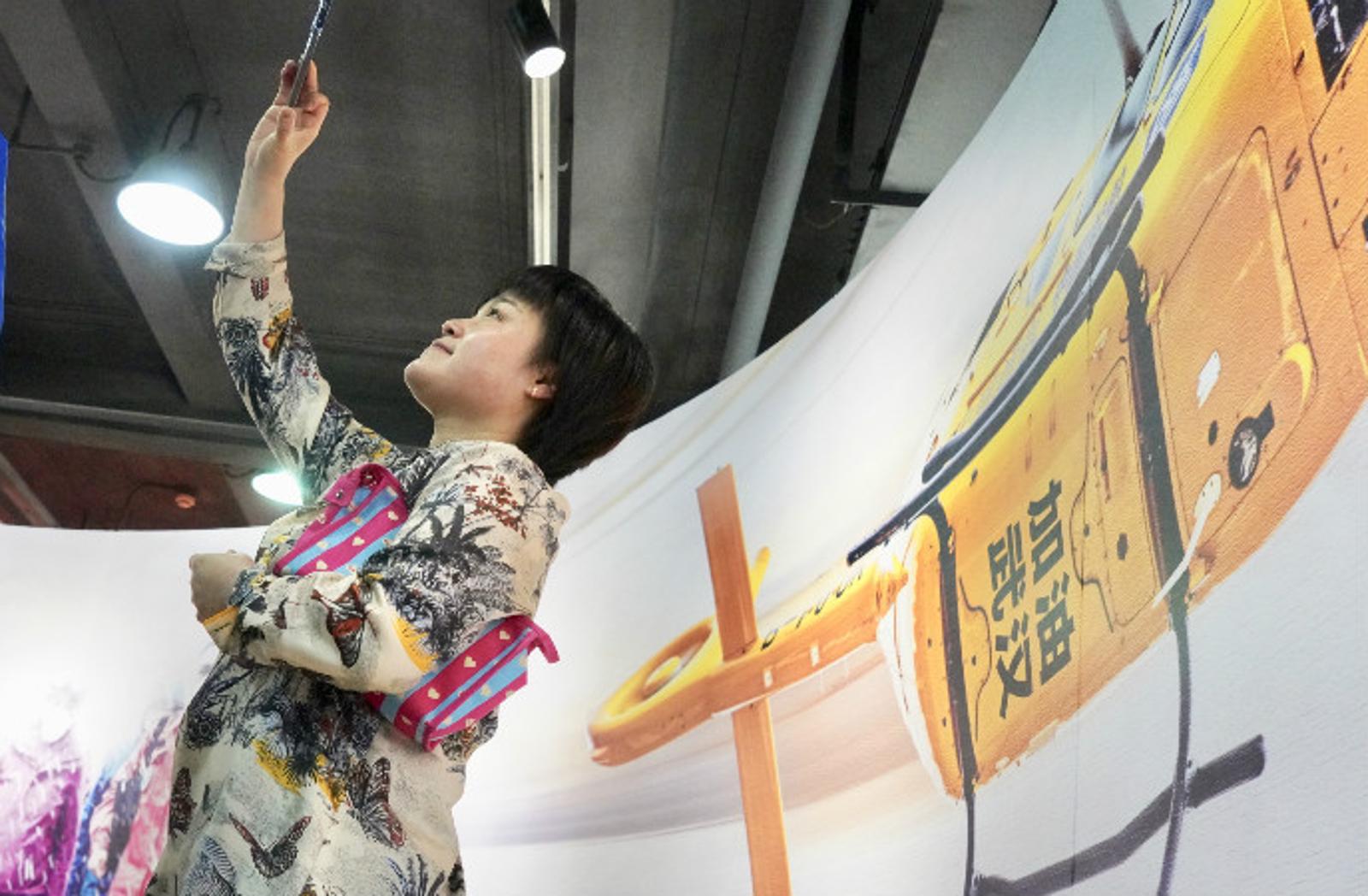

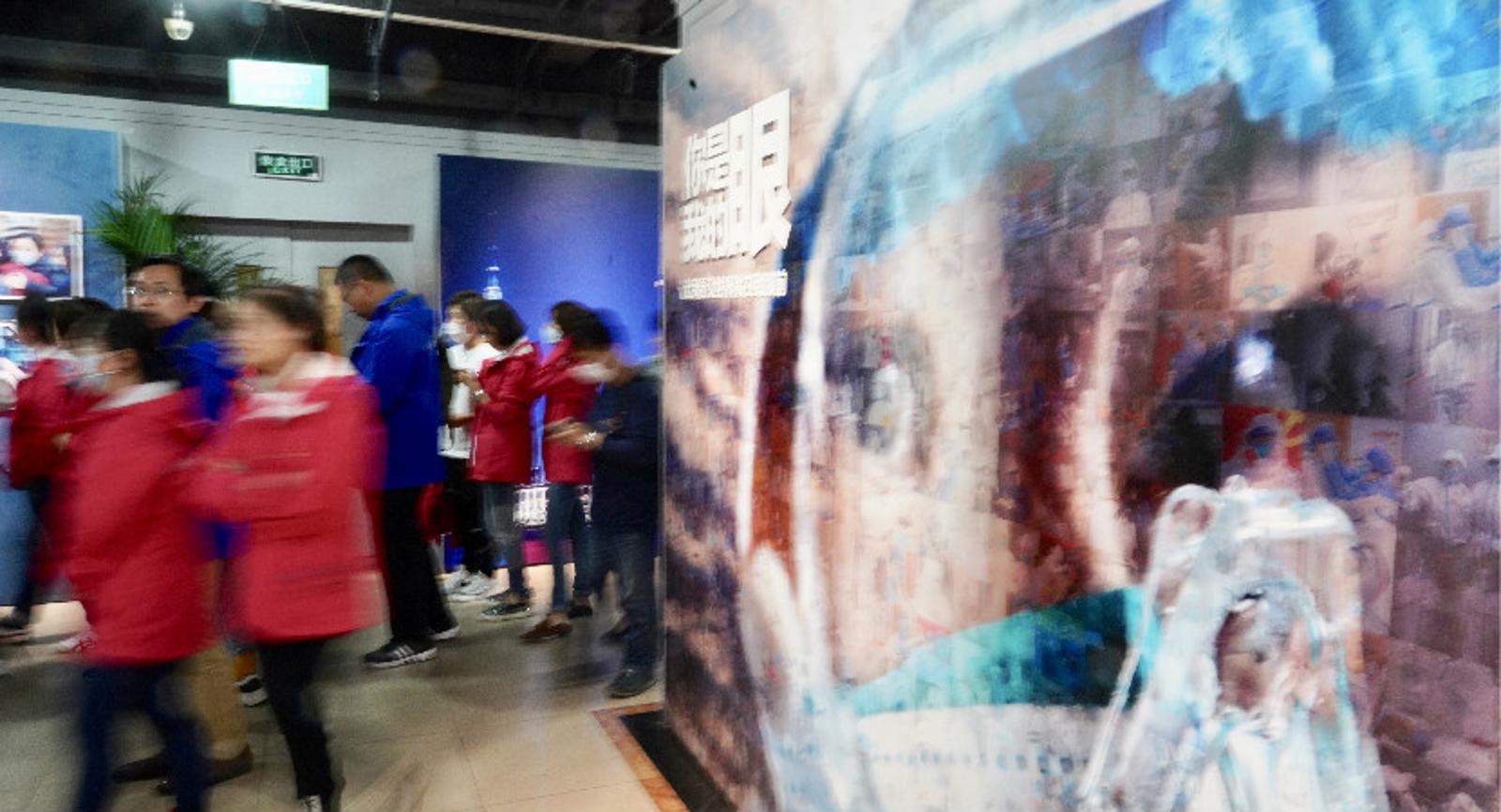

今天上午8时20分,上海市工人文化宫《“致敬!逆行者”上海职工抗击疫情主题图片展》早早迎来当天第一批参观者,他们是来自上海市儿科医院的近30名医护人员。在儿科医院党委书记徐虹的带领下,这些曾战斗在抗疫一线的逆行者们步入展厅参观,在一幅幅感人图片前,他们纷纷举起手机,留下难忘一刻。尤其是在讲述儿科医院抗疫故事的“临时妈妈”展板前,大家更是感慨万千,久久驻足。

徐虹告诉记者,作为上海收治儿童新冠肺炎患者定点医院之一,自1月19日儿科医院收治第一例新冠肺炎患者以来,传染感染性疾病专家、儿科医院曾玫教授和她的团队就为患儿们制定了一套精简又适宜儿童的治疗方案,同时密切观察病情变化,及时干预,取得了很好的效果。经过近两个月的共同战“疫”,在儿科医院传染科医护人员精心照护下,无一例患儿发生病情恶化,治愈率100%。

因为没有家长陪护,穿着防护服的医护人员除了治疗,还多了个“妈妈”的角色,她们被孩子们亲切地叫作“大白妈妈”。

前去参观的儿科医院急诊室护士朱亚楠就是“妈妈”中的一员。她告诉记者,照片上的宝宝叫齐齐,2月3日入院,入院时只有7个月大,是上海最小的新冠肺炎患者。医护人员都把齐齐当作自家宝宝照顾,担起了24小时不间断陪护的重任。在负压隔离病房的17天中,冲奶粉、换尿布、处理大小便、哄睡觉、陪玩乐……齐齐多了30多个穿着防护服的“临时妈妈”。

“本以为自己生过孩子,有经验,但是照顾小患儿并不是那么轻松。”朱亚楠回忆道,她是从2月8日进入隔离病房照顾齐齐,护理人员每天分三班,24小时轮流陪护。由于患儿年龄太小,晚上也需要护士坐在一旁陪护,“晚上我们是4小时一班,穿着隔离服,坐在病房里的小沙发上看护宝宝,定时要给宝宝翻身、换尿布、喝夜奶,这4个小时里,我们是不能睡觉的。最难忘的是齐齐在病房里度过的第一晚,孩子对陌生环境不熟悉而不停地哭闹,当天晚上值班护士张洁整夜都将齐齐抱在怀里安抚她,齐齐在她怀里睡了一夜。”

7个月大的婴儿已经会坐了,齐齐喜欢坐着看大家,护士们怕宝宝坐不稳,就在床上用被子、枕头围起来,防止宝宝摔跤;齐齐今天咳嗽了、磨牙了、拉稀了……患儿的一点一滴,护理人员都细心记录下来;齐齐开始吃辅食,喜欢哪种口味,“妈妈”们想方设法为患儿调配可口的辅食;齐齐喜欢听故事,“妈妈”们拿来童话书为患儿讲故事。在30多个“临时妈妈”的精心照料下,齐齐出院那天,当亲生母亲抱过孩子时,高兴地说,“谢谢大家,孩子长胖很多呢!”

每天24小时留在负压隔离病房的一尺三寸地,对好动的小患儿是个考验。除了齐齐,照顾不少年幼患儿也让“妈妈”们费尽心思。五六岁的男孩子活泼好动,为防止孩子出意外,护理人员就想办法让孩子们爱上画画、猜字谜,医院还准备了各种画笔和纸,一时间,病房里也因为孩子们的画作变得多彩起来。

1岁多的妹妹刚来时,对陌生环境非常抗拒,医护人员一靠近她就哭。护士们想尽各种办法,最后妈妈透露妹妹是个吃货,最喜欢吃虾。传染科护士长夏爱梅立即联系营养科给妹妹准备虾。那日午餐时分,穿着隔离服带着两层手套的护士耐心地在病房里剥着虾,终于把情绪低落的妹妹吸引来了,妹妹吃下那一口虾时,整个病房的“大白”妈妈们都释怀了。

朱亚楠坦言,隔离病房的工作虽然辛苦,但是与孩子们也建立了深厚的感情,“有时候我下班回家,有的孩子会叮嘱我,回家当心点哦!那时侯,就感觉心里暖暖的!”在抗疫一线战斗过的她对记者说,“现在很多人称我们是英雄,其实我们就是在平凡的岗位上,尽自己所能做好本职工作,因为我们选择护士这个职业的初心,就是为了救死扶伤。”