烈日下撑出一片阴凉的遮阳伞、露营时遮风挡雨的帐篷,夏天轻薄透气的防晒衣、冬天柔软保暖的毛衣……翻开这些我们熟悉的物品的水洗标,经常能看到一种成分——腈纶。

腈纶纤维手感柔软、保暖耐晒,耐虫蛀、不易发霉,是制作衣物和户外用品的常见成分。但鲜少有人知道,腈纶纤维的生产要经过一道道高温考验。

近日,笔者走进上海石化碳纤维事业部金阳腈纶工厂,跟随腈纶聚合值班长杨林华一起体验腈纶的生产流程。

半小时进一次“蒸笼”和“烤箱”

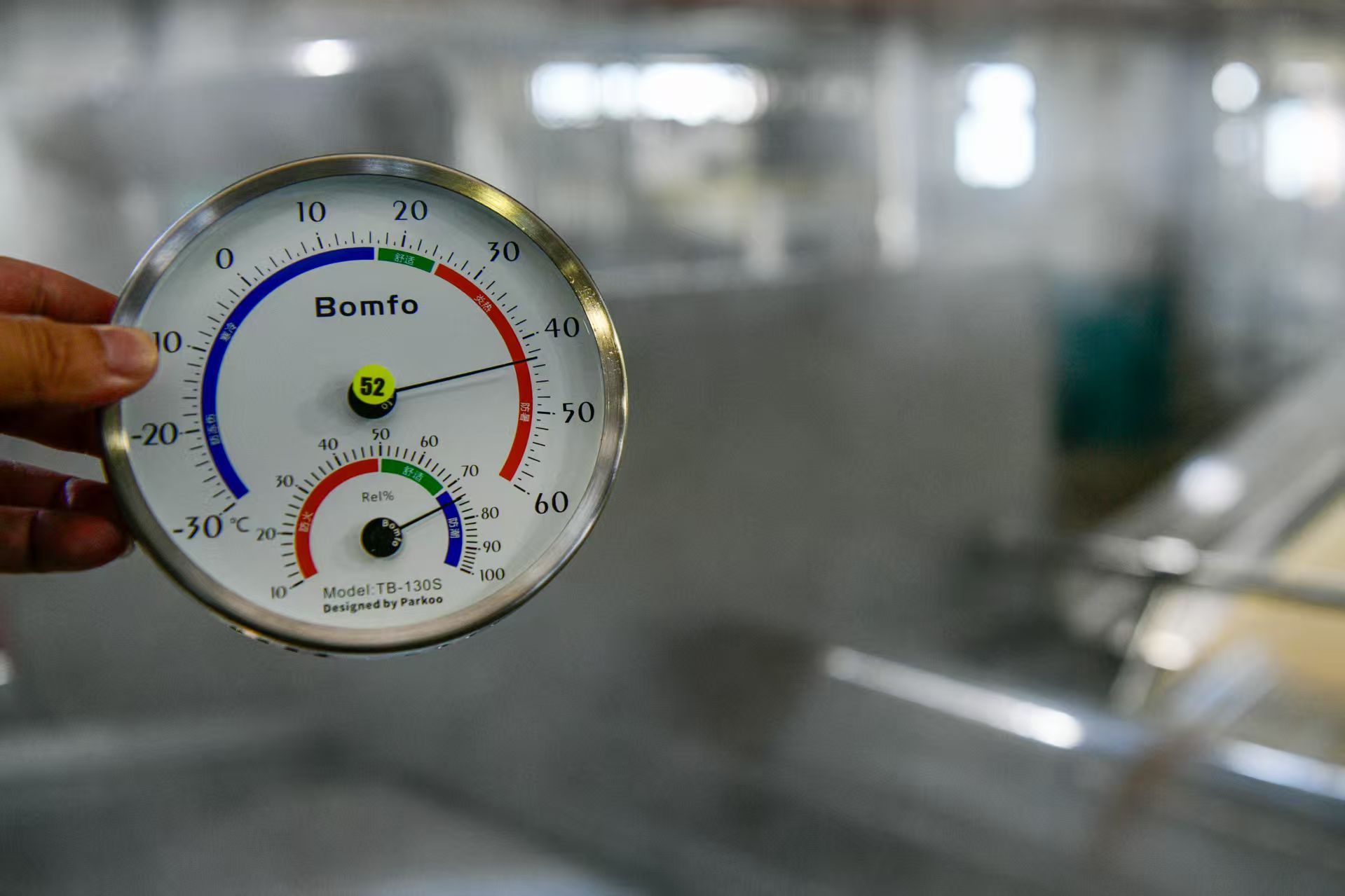

采访当天,金山室外的温度约为32度,但腈纶生产车间热牵伸区域的温度已达到40度。从车间两侧的两台纺丝机喷孔生产出来的白色和藏蓝色纤维,在初步定型后沿着传送带进入沸水中。不断蒸腾的水蒸气,让体感温度更高。“等室外气温高了,还会更热!”杨林华说。

热气蒸腾的车间内,气温可超40度。劳动报记者颜筱依 摄影

“热牵伸工序必须使用98度以上的热水浴,使腈纶丝达到玻璃化温度,从而使分子链重新排序,提升其性能。如果温度不够就容易拉断。”杨林华介绍,这是大约270米长的腈纶生产线上最热的一段,大家把在这里工作称为“在比开水低一度的地方蒸桑拿”。平均每隔半个小时,他都要到这里巡检一次,观察、记录生产速度等数据。

刚靠近生产线,便能感受到热浪便伴随着轰鸣声扑面而来。“注意高温”“当心烫伤”“当心高温表面”“小心中暑”的警示牌十分醒目。与杨林华一同巡检了一条产线,不过两三分钟,汗水已从笔者额头滑下,杨林华身上的工作服背后也已经湿透。虽然日常巡检不用穿着厚重的隔热服,但工人们一年四季都需要穿着长袖工作服,防止被飞溅出来的热水烫伤。

杨林华向记者介绍热牵伸区域生产原理。劳动报记者颜筱依 摄影

热牵伸区域其实只有二三十米,但高温高湿的环境让这段路格外漫长,笔者忍不住走到一旁的通风口下吹吹风。在两条流水线中间,离地面三四米高的地方有一组循环送风装置,为巡检的工人带来一丝清凉。

走过“蒸笼”,杨林华还要从两排“烤箱”间经过,他的高温考验才能告一段落。

经过热牵伸的腈纶纤维,还需要经过110度以上的高温干燥。虽然烘干是在机器内进行的,人不会直接面对热风,但透过钢板传递出的热量,也让工作服上的汗渍又加深了几分。“经过流程优化,烘干的温度已经从120度降到了100度,我们的工作环境有了很大的改善。”杨林华说。

巡检时,杨林华的后背已完全被汗水浸湿。劳动报记者颜筱依 摄影

从“赤膊上阵”到坐在空调间工作

“目前腈纶生产还无法实现全自动化,需要有操作工时刻在现场。”上海石化碳纤维事业部金阳腈纶工厂经理王喜军介绍,目前工厂有大约130位工人,大家“4班2倒”交替作业,也就是经过12小时的工作后,大家基本可以休息2天。但采访过程中,除了正在巡查的职工和值班长,在现场几乎没有看到其他人。

原来,纺丝操作工都坐在产线旁的岗亭里。他们喝着盐汽水、吹着空调就能观察生产情况。30年前,这样的工作环境是杨林华想都不敢想的。

纺丝操作工在产线旁的岗亭里观察生产情况,随时准备处理突发情况。劳动报记者颜筱依 摄影

1991年,杨林华从技校毕业后便来到了正在建设中的金阳腈纶工厂。工厂投产后,他成为了一名纺丝操作工。彼时夏天检修清洁,工人热得打赤膊是常事,领导要时时督促大家做好防护。而现在,工厂不仅改进了现场通排风,还在岗亭内安装了空调,也给工人准备了冰背心、冷饮和防暑降温的药品。

虽然工作环境改善了,但纺丝操作工也不是坐在空调间里就能完成工作。

王喜军介绍,根据不同的用途,腈纶纤维成品在0.8D(旦)到11D之间。0.8D意味着一根9000米长的纤维重量仅有0.8克。这些细密的纤维在生产线上容易缠绕在一起,专业称为“绕辊故障”,必须要靠人工来处置,将缠在一起的纤维割断,再重新打结连接。

一旦发生故障,需要工人迅速关停机器,穿上隔热服、戴上手套、护目镜等防护装备进行处置。最棘手的还是在热牵伸区域,刚刚经过热水浴的腈纶还冒着热气,操作工只能徒手接触纤维束,因为手套可能会黏到高温的纤维上,反而更加危险。因此如何能安全、迅速地解决故障,十分考验操作工的经验与胆识。

幸运的是,随着技术不断进步,发生故障的频率也大大降低。“多年以前我们一个班可能就要处理10次故障,现在我们一个月可能都遇不上一次。”杨林华介绍。

热气蒸腾的腈纶生产线。劳动报记者颜筱依 摄影

热浪未减,使命已新

虽然技术在不断更新进步,但高温高湿是腈纶生产工艺中无法避免的环节。从办公楼通往腈纶工厂的走廊是工人们每天集合交接班的地方,这里挂着多块由全国总工会、上海市总工会和产业工会颁发的“工人先锋号”牌匾。这些荣誉铭刻着杨林华和同事们在高温中的常年坚守。

从操作工到值班长,杨林华在腈纶工厂一干就是30多年,产线上的灼热就是他生活的温度。而在王喜军的讲述中,这份灼热更承载着厚重的历史。

1976年,上海石化建成了国内第一套自主设计、制造和安装的大型腈纶生产装置,年产4.7万吨腈纶纤维和1.1万吨腈纶毛条,每年平均能为全国人民提供人均1米的化纤织物原料,大大缓解了老百姓穿衣难的问题。

近半个世纪过去,热浪未减,使命已新。上海石化碳纤维事业部原本有三套腈纶生产装置,其中两套已转型生产碳纤维这一战略性新材料;仅剩的金阳腈纶工厂每年能生产约2.4万吨产品,包括原液着色腈纶、抗起球腈纶等高技术含量的新产品,满足大家对更高品质衣物的需求。

金阳腈纶工厂生产的原液着色腈纶。受访者供图

“原来我们买到的深色衣服可能一洗就掉色,但原液着色腈纶做成的产品不光洗不掉色,在太阳底下晒1000多个小时也不会褪色!”王喜军指着生产线上藏蓝色的腈纶解释道,“我们在纺丝原液里直接加入色浆,‘长’出来的就是有颜色的纤维。”

这经得起烈日考验的坚韧色彩,恰如生产线上那些年复一年耐住高温、默默耕耘的身影。热浪翻滚的车间里,也翻滚着产业升级的浪潮,以及一代代产业工人“择一事,终一生”的滚烫初心。

头图为杨林华在腈纶生产车间热牵伸区域进行巡检。劳动报记者颜筱依 摄影